公益学総論

(情報科学と公益)

広瀬雄二

https://www.yatex.org/koeki/2024-ksd/

情報技術は様々な分野に浸透した。デスクワークの行なわれる場所には必ず

計算機(PC)が配備され、それなしでは業務が全く成り立たないまでに至った。

また、個人生活においても携帯電話を代表とする情報通信機器が普及し、

やはりそれに依存する人々が増加している。

いつのまにか普及した感の強い情報技術であるが、それらはどのような目標で

技術開発されてきたのだろうか。多くの場合それらは、人々の欲求を満たすことを

目指して開発されてきたものであるが、

将来を見越した公益的精神に基づく研究開発も多い。

しかしながらマスメディアにそうした目標や活動が正しい文脈で紹介されることは

ほとんどなく、ほとんどの人にとって「IT」と「公益」が密接な関係にあるとは

感じられないのが現状である。

本講義では、情報技術の発展を公益・非公益という側面から振り返り、

研究開発の根底に流れる精神がわかりやすく

一貫したものであることを紹介する。

また、情報技術を公益的な方向に進めるために、

利用者全体が意識しておくとよいことの一例を紹介する。

備えあれば……

「此処より下に家を建てるな」 石碑の警告守る <宮古・姉吉地区>

(外部リンク)

情報技術とは

一般的イメージ

ハイテク、ブロードバンド、iPhone、Android、

パソコン、最新アプリケーション、デジタルデバイド(情報格差)、疎外感……

これらは商業的側面にすぎない。

情報技術と商業的技術の目指すもの

- 情報技術の目指すもの

単純: 「誰かに情報を伝えること」

「誰か」とは誰なのか? 自分、仲間、他人、現在の、未来の…

- 商業技術の目指すもの

「誰にでも」ではなく「顧客にだけ」

今の顧客が未来の顧客とは限らない。

→ 会社と契約し続けなければ情報が伝わらなくなる。

たとえそれが自分自身の情報でも…

→ 金の切れ目が縁の切れ目(自分の情報資産もさようなら)

※「クラウド」←→「オンプレミス(自組織内管理)」

商業主義のアンチテーゼとして

Web技術の発展

誕生

1991年8月6日

.....

The WWW project merges the techniques of information retrieval and

hypertext to make an easy but powerful global information system.

The project started with the philosophy that much academic information

should be freely available to anyone.

.....

By Tim Berners-Lee

WorldWideWeb project

C.E.R.N.

1993年、世界初のグラフィカルブラウザ Mosaic

の無料公開により爆発的に普及。

その後のWWW

文字、画像、音を伝えるシンプルな道具

↓

Windows95 でMS参入(1995年)

↓

IEで庶民の目を引く独自機能を追加

↓

ソフト供給者による機能追加競争

(NetscapeとIEの「ブラウザ戦争」)

↓

"to anyone" の崩壊

↓

反省

↓

W3C(The World Wide Web Consortium)設立

↓

標準化推進

↓

HTML4で "to anyone" を取り戻す

(1999〜2000年)

HTMLのフィロソフィ

HTML(Hyper Text Markup Language; Web文書の記述言語)

の設計思想は:

- 「わけへだてなく誰にでも平等に伝える」

「みんなのため」を強く意識したもの。

情報技術の公益性

情報技術はつねに、独占したがる技術と "to anyone"

技術のせめぎあい。

たとえばインターネット

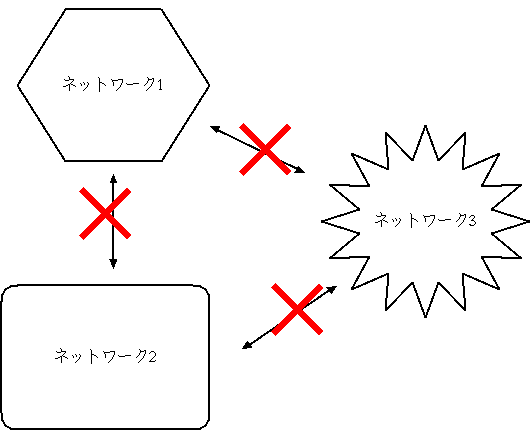

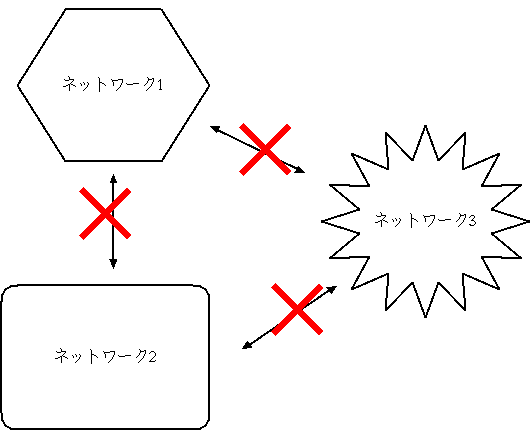

- インターネット普及以前

- ネットワークは各社が独自規格で運営

- 自社ネットワークに情報を蓄えて顧客を誘導する

- 他社ネットワークには継らない

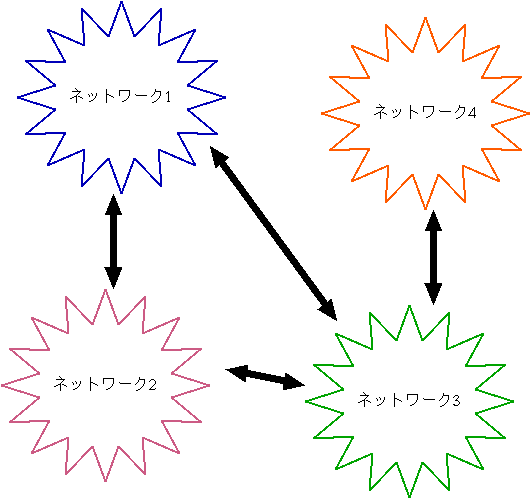

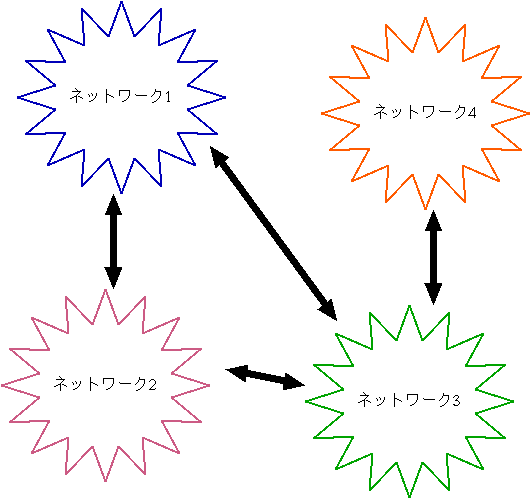

- インターネット

- 同一規格(TCP/IP)に基づいたネットワークの世界的集合体

- 自社の情報を提供・他社の情報も参照

- 全てのネットワークが平等に継る

「みんなでつながろう」を具現化したもの。

たとえばソフトウェア

ソフトウェアは知的財産である。

作者は大きな対価を得るべきで、

その権利は保護されるべきである。 |

← →

|

ソフトウェアは知的財産である。

知的財産は広く共有すべきである。

|

フリーソフトウェアが自然発生した。

- 必要に迫られて(なければ作るしかない)

- 同じ作業をする人を助ける(おすそ分け精神)

- 無料公開の爽快感(承認欲求+自己実現欲求)

「みんなで自由に使おう」を具現化したもの。

GNUプロジェクト

ソフトウェアの公益性を語る上で欠かせない存在。

ソフトウェアは自由であるべきという思想で、

様々なフリーソフトウェアを生み出している。

創始者:

リチャード・ストールマン

GNUプロジェクトの思想

ソフトウェアの自由とは

- プログラムを実行する(使う)自由

- プログラムを解析・改良・引用する自由

- 身近な人を助ける(再配布の)自由

- 改良プログラムを公開する自由

これらをまとめたものがGPL(GNU Public License)であり、

これらの自由は配付した相手、更にその次の人、更にその次の…、

限りなく適用されなければならない(GPLの伝染性)。

みんなのためにソフトウェアを作る。

それを使った人がhappyになるため。

それを改良したい人がhappyになるため。

改良したものを使った人がhappyになるため。

そんなものあるのか?

ある

それも当たり前のように

Emacs, Linux, Android(カーネル部分),

Firefox, Chromium(Chrome), Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Blender,

Ruby, Python, Java(OpenJDK), Nextcloud, Jitsi Meet, ...星の数程...

最も名の通っているものは Android?

オープンソース運動

広まり

GPLが持つ「全てのソースプログラム公開義務」があると、

「企業秘密」が守れないのではないかという不安感。

ソースプログラムを公開することに主眼を置いたもの

→ オープンソースソフトウェア

多くのオープンソースソフトウェアが普及した。

文書・データの仕様もオープンに

自治体のとりくみ

"to anyone" であるべき情報のやりとりには「オープン」

であるものを採用すべき。

はじまりはヨーロッパ

- ドイツ ミュンヘン市

- 2004/6 市議会でオープンソース移行決議

- 2005/6 LiMuxプロジェクト開始

- :

- 2017 離脱

- スペイン バルセロナ市

市で使用する情報システムはオープンなものに。

日本では2005年頃から

「コスト削減」だけ期待して始めると沈没する。

コミュニティを価値と捉えられるかどうか。

島根県松江市の場合

- 2005年に初めての人口減少を迎えた

- 若者が働く場所を作ることに注力

- 大都市の真似をしても意味がない……

- 一点突破

- オンリーワンで人の心に火をつける

(2006)松浦松江市長日経ITproインタビュー

- ハコモノがなくてもネットワークがあれば人を呼べるITに絞った

- 過去の誘致経験から「企業が必要としているのは人材」

- 「オープンソースはまさに人材育成」

- 東京にはない環境のよさ

- 交流の場松江オープンソースラボ開設

- 産学官による取り組み開始:

自治体の企業誘致施策:

しまねスタイル 優遇制度

| 家賃補助 | (8年間)県の補助50%、市の補助50%(最大) |

| 航空運賃補助 | (5年間)島根県/米子空港の場合50%補助 |

| 通信費補助 | (5年間)50%補助 |

| 雇用補助 | 1人あたり県と市合わせて130万円 |

| 人材確保育成補助 | (3年間)所要経費の50% |

日本の少し明るい話題

→ さくらインターネットが「ガバメントクラウド」提供事業者に選定、日本企業で初

情報化社会の未来のため

重要なのは:

「自由」と「オープン」を大切にするマインド

地産地消/共存共栄

OSSに対して、機能と費用で比べたら価値を見失う。

- 自分のデータは誰のもの?

- 他所で作られたものを導入するだけでよいのか

- 本当にそこまでの機能が必要か

- 地元の人を育てる意識

- 隣におすそわけ

デジタルアーカイブでも

データもシステムも自由なライセンスで固めておかないと未来に残せない。

おまけ: OSSの一例

- オフィススイート

- LibreOffice,

Apache OpenOffice,

Collabora Online,

ONLYOFFICE

- グラフィクス

- GIMP(窓の杜), Inkscape,

Krita

- 3D

- Blender(エヴァンゲリオンの例),

Sweet Home 3D(紹介1,

紹介2)

- 動画編集

- Shotcut(使い方),

OpenShot,

Kdenlive

- クラウドストレージ・コミュニケーションサーバ

- ownCloud,

Nextcloud

→ PartII オープンソースによる情報共有

- 参考記事

- 会津若松市におけるデータ活用の取組

オープンデータの取り組み|会津若松市

yuuji@koeki-u.ac.jp