roy > naoya > 情報リテラシー > (6)情報検索[1]-サーチエンジンを用いた検索

(6) 情報検索[1]-サーチエンジンを用いた検索

[1]インターネットとは

[2]インターネット上のサービス

[3]WWWに関連する用語

- Webページ

- HTML言語で書かれたテキスト形式のファイル。文章以外に画像や動画、音声を埋め込むことができる。

- HTML(Hyper Text Markup Language)

- Webページを記述する際に利用する言語。後期に学ぶ。

- ブラウザ

- HTML言語で書かれたテキストファイルを解読し、指定された形式で表示するソフトウェア。Microsoft Internet ExplorerやFirefox、Opera、Safari、Google Chrome、lynx、w3m等がある。

- ハイパーリンク

- 文字列や画像をクリックするだけで別のWebページへ移動するしくみをハイパーリンクという。たとえば、この部分をクリックすると情報リテラシーIの授業のトップページに移動する。

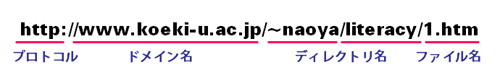

- URL(Uniform Resource Locator)

- データ転送の要求を行う際に指定するデータの格納場所。ブラウザのURL欄に入力する。

[4]URLの構成

- プロトコル

- ネットワークでコンピュータが通信を行うために定められたルール。WWWサーバーとブラウザが通信するためのプロトコルとしてHTTPが使用されている。他のプロトコルとして、メールを送信送信時に用いるSMTPやメール受信時に用いるPOP、ファイル転送に用いるFTP、遠隔操作に用いるTELNET、SSHなどがある。

- ドメイン名

- 情報を公開しているWWWサーバーの名称をあらわす。ドメイン名は、固有の組織名、属性、地域名で構成される。

- 代表的な属性

- 以下のとおり。

- co:企業

- ac:教育、学術機関

- ne:ネットワークサービス(プロバイダ)

- ed:生徒、児童などの教育を行う機関(保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲・聾・養護学校、外国人学校)

- go:政府機関

- ad:ネットワーク管理組織

- gr:法人格をもたない団体

- or:上記以外の法人

- 代表的な地域名(カントリーコード)

- 以下のとおり。

- jp:日本

- uk:イギリス

- fr:フランス

- cn:中国

- it:イタリア

- tv:ツバル

- kr:韓国

- hk:香港

- アメリカのドメイン名

- 地域名がつかない。以下のような使い分けがある。

- com:商業活動を行う組織を意味するドメイン名。

- net:ネットワークサービスを行う組織を意味するドメイン名。

- org:非営利団体を意味するドメイン名。

- gov:政府組織のみが取得できるドメイン名。

- edu:大学・教育機関のみが取得できるドメイン名。

- mil:軍隊のみ取得できるドメイン名。

[5]サーチエンジンを用いた検索

サーチエンジンとはWebページの検索システムのことであり、サーチエンジンを提供するWebページを検索ポータルサイトという。代表的な検索ポータルサイトは以下の通り。

検索を行う上でのテクニック

Webページは新しい情報をタイムリーに得ることができるという点では優れているが、内容の信頼性が低い点や、検索結果にノイズ(関係のない情報)が含まれる点が問題点としてあげられる。ノイズを防ぐためには以下の点に気をつけると良い。

- 複数のキーワードを組み合わせる:Googleの基本的な検索方法や演算子とその他の検索ヘルプを確認してみよう。

- 検索オプションを指定する:Googleでは検索オプションのページで、OR検索(いずれかの用語を含む)、NOT検索(そのキーワードを含まない)、ファイルタイプ検索等、細かな設定ができる。

練習(1)

Googleで演算子を用いた検索を行ってみよう。

[6]インターネット上の情報の活用方法

インターネット上の情報利用時の注意

インターネット上の情報をレポート等に活用することを考えた場合、次のような点が問題となる。

- アクセスできなくなる可能性:Webページのファイル名を変更したり保存場所を移動するとアクセスできなくなる。例えば、このページのURLは

http://roy.e.koeki-u.ac.jp/~naoya/literacy/7.html

であるが、来年度になると

http://roy.e.koeki-u.ac.jp/~naoya/10/literacy/7.html

になるので、URLを指定してもアクセスできなくなる。URLが変更されるだけでなく、完全にページ自体がなくなってしまう場合もある。 - 内容の変更が容易:電子データであるため、内容を容易に変更することができる。

- 信頼性が低い情報が含まれる:Webページは誰でも自由に書くことができる。それゆえ、誤った記述や偏った意見が含まれる可能性がある。

- 複製が容易:データなどは再利用が容易である点はメリットであるが、文章をそのまま複写できる点はメリットとは言い難い。

レポートを作成する上で一番問題となるのは、ファイルの移動や削除によってアクセスできなくなる問題である。レポートを書く際に何らかの資料を参照した場合、引用文献として最後に記載する。記載した論文は、関心を持った人が閲覧できることが求められるが、削除されてしまうともちろん閲覧できなくなってしまう。

インターネット上の情報の活用方法

上述の問題点を踏まえると、インターネット上の情報は次のように利用することが望ましいと考えられる。

- 漠然とした情報を調べる:例えば、酒田の観光スポットを調べるなど。

- 専門用語の理解の助け:難しいことを簡単に説明をしているページは沢山ある。レポート等を作成する上での前提となる知識を身につける上で役に立つ。

- より専門的な情報源を調べるための準備:どのような分野の本を読めばよいか、どのような学会の論文を読めばよいかを知るための手がかりとする。論文を検索する際のキーワードを知るために利用する。

- いずれの場合も、特定の1ページだけを見て終わりにするのではなく、複数ページを参照すること。内容が正しくないページがあるかもしれないし、よりわかりやすく解説しているページがあるかもしれないからである

- 統計データを調べる:様々なデータがインターネット上で公開されている(例えば統計局のページ)。毎年更新されるデータを紙媒体で収集し続けるのは大変であり、こうした統計情報のページは消失することもないため、十分活用できる。統計データを活用する際は最新のデータを探すこと

一次資料を活用する

資料には著作権があり、他人の書いた文章を出展を明記せずに利用すると、盗作(剽窃)となる。これは著作権の侵害行為であり、著作権法により禁止されている。

他人の文章を、出展を明記しながら活用することを引用という。引用の方法については8回目の授業で取り上げるが、引用に基づいて書かれた文章をさらに引用することを孫引きという。孫引きも不適切な行為であるため、今後レポートを書く際にはオリジナルな資料(一次資料)を探すようにしよう。特に統計データの場合は一次資料が明確なので、必ず探すようにしよう。

- 一次資料:オリジナル(例:警察庁の発表する交通事故件数のデータ)

- 二次資料:一次資料を加工したもの(例:損保会社が交通事故データを示しながら、保険に入った方がよいこと示すWebページ)

- 三次資料:二次資料をさらに加工したもの(例:損保会社のページを見た個人が、交通事故データを引き合いに出しながら感想を述べたSNSの投稿)

[7]出席課題

以下の各項目について調べてみよう。データの場合はかならず一次資料を探しすこと。用語の解説の説の場合は、複数のページを読んで自分なりにまとめてみること。いずれもLibreOffice Writerにまとめて提出する。各項目の下に参照したページのURLを記すこと。

課題1

以下の3つの項目について調べよ。

- 平成28年中の交通事故発生件数

- 皆さんの出身市町村の人口(最新データ)

- 日本における18歳人口(最新データ)

課題2

以下の2つのうちいずれか1問を選んで答えよ。

- VPNについてWebページを参考にしながら自分の言葉で説明せよ

- 学士力とは何か説明せよ

提出要領

作成したファイルはliteracy6-c117xxx.odt(xxxは学籍番号)という名称をつけて保存する。

- To:課題提出用メールアドレス

- Subject:literacy06

- 本文:学籍番号、氏名、作業の感想、署名

- 作業ファイルの添付

- 提出期限:授業終了時まで