roy > naoya > 情報リテラシー > (5)OpenOffice Writer[1]-文書作成

(5) 05/14の授業内容:OpenOffice Writer[1]-文書作成

[1]ワープロとテキストエディタ

文書を作成するためのソフトにはワープロ(ワードプロセッサ)とテキストエディタがある。代表的なワープロソフトにはMicrosoft Wordや一太郎がある。テキストエディタについてはメモ帳やemacsなどがある。いずれも文書を作成することができるが、ワープロとテキストエディタでは何が異なるのだろうか?それぞれの特徴をあげてみよう。

ワープロの特徴

- 1ページあたりの文字数(例40文字×35行)の設定ができる

- 文字の大きさを変更できる

- 書体(明朝体やゴシック体)の変更ができる

- 文字の色を変更できる

- 文書中に表を挿入することができる

- 文書中に図や写真を挿入することができる

- 特定のワープロソフトで作成したファイルは、別のワープロソフトでは開くことができない。

- ファイルサイズが大きくなる

テキストエディタの特徴

- 1ページあたりの文字数の設定ができない

- 文字の大きさを変更できない

- 書体の変更ができない

- 文字の色を変更できない

- 文書中に表を挿入することができない

- 文書中に図や表を挿入することができない

- 特定のテキストエディタで作成したファイルは、別のテキストエディタやワープロソフトで開くことができる

- ファイルサイズが小さい

[2]ファイルサイズとは何か

コンピュータは文字や写真や音楽を保存しておくことができる。しかし、文字や写真をそのままの形式で保存するのではなく、全て1と0の配列に置き換えて保存している。1と0という2種類の情報は電流のON/OFFや、磁極の向き、光の点滅などに置き換えることができるため取り扱いが容易であり、装置を小型化できるという利点がある。

例えばアルファベットは大文字のA-Z、小文字のa-z、0-9の数字、()%&などの記号があるが、1と0の配列が8桁あれば、組み合わせにより全ての文字に対応づけが可能である。日本語は漢字の数が多いので16桁で1文字を表現する。画像はピクセル(マス目)ごとに24桁で色を指定している。

ファイルサイズとは、文章や音楽を1と0に置き換えて保存したときの桁数に相当する。単位が次のように定められている。

- 1桁:1ビット(1bit)

- 8ビット:1バイト(1byte)

- 1024バイト≒1000バイト:1キロバイト(1KB)

- 1024キロバイト≒1000キロバイト:1メガバイト(1MB)

- 1024メガバイト≒1000メガバイト:1ギガバイト(1GB)

- 1024ギガバイト≒1000ギガバイト:1テラバイト(1TB)

- 1024テラバイト≒1000テラバイト:1ペタバイト(1PB)

- 1024ペタバイト≒1000ペタバイト:1エクサバイト(1EB)

ここで、フロッピーディスクは1.44MBの保存容量を持つ。作成した文書ファイルや写真のファイルサイズがわかれば、どれ位の量を保存することができるか、計算で求めることができる。

[3]ワープロとテキストエディタで作成したファイルのファイルサイズ

では、ワープロとテキストエディタで作成したファイルのサイズがそれぞれどれくらいになるのかを調べてみよう。ワープロソフトはMicrosoft Wordを用い、テキストエディタはメモ帳を用いる。条件が同じになるように、いずれも入力する文章は「東北公益文科大学」の8文字とし、保存をする場合のファイル名はkoekiとする。なお、Wordの拡張子は、.doc、メモ帳を初めとする全てのテキストエディタの拡張子は.txtであるため、ファイル名はそれぞれkoeki.doc、koeki.txtとなる。

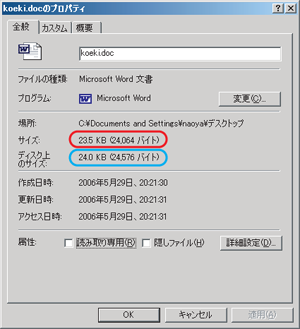

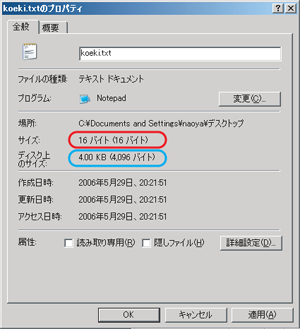

まずは赤色の部分を見てみよう。koeki.docは24,064バイトとなっている。一方koeki.txtは16バイトである。日本語はコンピュータの中では1文字あたり16桁の1と0の配列で表現されるので、これをもとに計算してみよう。16桁ということは16ビットということになる。16ビットは2バイトである。「東北公益文科大学」は8文字なので、16バイトになる。koeki.txtはまさに16バイトぴったりである。一方、koeki.docは24,064バイトであり、8文字しか入力していないにもかかわらずファイルサイズがやたらと大きい。

ワードプロセッサは書式設定ができるため、単に入力された8文字のみが保存されているのではなく、用紙はA4で、上下左右の余白はそれぞれ○○mmで、1ページあたり40文字×35行で、書かれている文字の大きさは10.5ポイントで、フォントは明朝体で、左詰めに書かれているというような様々な設定がある。これらの設定も保存されるためにファイルサイズが大きくなっているのである。

このため、あるワードプロセッサで作成した文書は、別のソフトでは開くことができない。これは、設定された書式の保存方法が異なるためである。テキストエディタの場合、文字の大きさやフォントといった書式情報は保存されない。このため、あるテキストエディタで作成したファイルは、別のテキストエディタで開くことができる。また、テキストエディタで作成したファイルをワードプロセッサで開くこともできる。互換性のないワープロソフト間で文書交換を行う場合、一旦.txt(テキスト形式)で保存をしてから相手に渡すということも行われる。

なお、上の2つの図のうち青色の部分は、「ディスク上のサイズ」とある。これらのファイルはコンピュータのハードディスクに保存されているが、ハードディスクは細かな区画に区切られており最小単位を「セクタ」と呼ぶ。単一のセクタには1つのファイルしか保存することができない。このためkoeki.txtは16バイトであるが、ハードディスクの区画の最小単位である4KBが割り当てられている。koeki.docについては24,064バイト(23.5KB)であるが、最小単位(4KB)×6区画の24KBが割り当てられている。

[4]無料で使えるワードプロセッサ

前回はワードプロセッサとしてMicrosoft Wordを使用した。Wordは統合オフィスソフトであるMicrosoft Officeに同梱されているソフトである。統合オフィスソフトとは、ワープロや表計算、プレゼンテーションソフト等、業務で使用するソフトをセットにしたものである。Microsoft Officeのほかに一太郎オフィス、ロータスSuperOfficeなどがある。これらのソフトはコンピュータを購入した際に最初から入っている場合もあるが、いずれも有料のソフトである。

一方、無料で使用できる統合オフィスソフトも存在している。OpenOfficeというソフトである。OpenOfficeの特徴は無料であるだけではない。Microsoft Officeとの互換性が高いという利点もある。Microsoft OfficeとOpenOfficeに含まれるソフトの対応関係を見てみよう。

| ソフト | Microsoft Office | OpenOffice |

|---|---|---|

| ワードプロセッサ | Word | Writer |

| 表計算 | Excel | Calc |

| プレゼンテーション | PowerPoint | Impress |

| データベース | Access | Base |

| ドロー | なし | Draw |

| 数式エディタ | 数式エディタ | Math |

Microsotf Wordで作成したファイルをOpenOffice Writerで開くことができるし、OpenOffice Writerで作成したファイルをMicrosoft Wordで開くこともできる。Microsoft Wordに限らず、上の表で対応関係にあるものはいずれも互換性がある。

[5]OpenOffice Writerの起動と画面構成

まずはOpenOffice Writerを起動してみよう。デスクトップに以下のアイコンはあるだろうか。アイコンがある場合はダブルクリックすれば起動できる。ない場合は、左下の「スタートメニュー」→「プログラム」→「OpenOffice」→「Writer]で起動しよう。

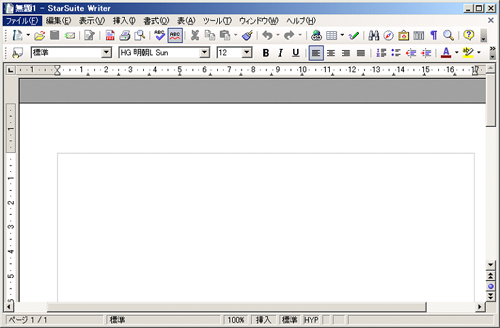

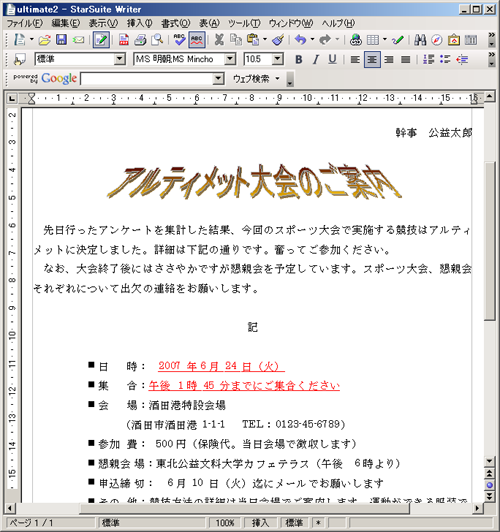

起動をすると以下のウィンドウが開く。画面構成はWordと比較してどうだろうか?まず、最上部にはWordと同様にメニューバーがある。メニューの項目はWordと同じであることがわかる。その下には良く使うメニューがボタン形式で配置されるツールバーがある。ボタンの図柄を見てみよう。基本的にWordと同様の図柄が使用されている。あまり深く考えなくてもこれまでWordを使って行ってきたことが実施できそうなことがわかるだろう。

[6]Wordとの互換性

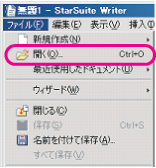

Micosoft WordとOpenOffice Writerには互換性があり、Wordで作成したファイルをWriterで開くことができるし、その反対も可能である。では、以前作成したultimate.docをWriterで開いてみよう。ultimate.docをダブルクリックするとMicrosoft Wordが起動してしまうので、ダブルクリック以外の方法でファイルを開く必要がある。具体的には以下の手順を踏む。

- メニューバーの「ファイル」を選択

- ファイルの中の「開く」を選択

- zドライブ内のultimate.docを指定

- OKをクリック

以下の通り、前回作成したファイルを開くことができた。

Writerで編集後、もう一度保存をしてみる。保存はメニューバーの[ファイル]から行うが、2種類の保存方法がある(Wordと同じ)。

- 「保存」:Wordでいう「上書き保存」であり、既存のファイルを編集した際に、ファイル内容を更新する。

- 「名前を付けて保存」:Wordでいう「名前をつけて保存」であり、はじめて保存をするときに使用する。つけた名前のファイルが生成される。

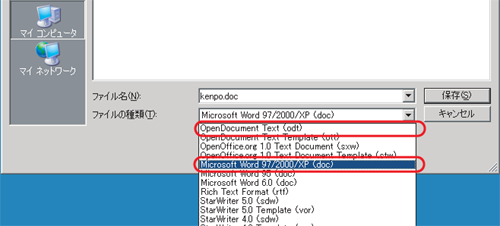

Writerの保存形式について

Writerの保存形式

- Open Document Text(.odt):Writerの通常の保存形式。拡張子は.odt。この形式で保存したファイルはMicrosoft Wordでは開くことができない。

- Microsoft Word 97/2000/XP(.doc):Wordと互換性のある保存形式。拡張子は.docとなる。.docはWordの拡張子。

ultimate.docのように.doc形式のファイルを開き、編集をしてから「保存」を選ぶと.doc形式のまま保存される。一方、Writerで新規に作成して保存した場合は、通常.odt形式で保存される。ただし、新規に作成したファイルを保存する場合や名前を付けて保存する場合には.doc形式と.odt形式のどちらかを選択することができる。ここではultimate.docを.odt形式で保存してみよう。保存をしたらzドライブを確認してみると、ultimate.docとultimate.odtの2つのファイルがあることがわかる。

具体的には、メニューバーの「ファイル」より「名前を付けて保存」を選択する。「名前をつけて保存」をする場合、保存形式を選ぶことが出来る。ファイルの種類の右横の▼を押すと、保存が表示される。ここでは.odt形式を選ぶ。

保存した後で、zドライブにある2つのファイルを確認しよう。

- ultimate.doc:最初からあったファイル。WordでもWriterでも、好きな方で開くことができる。

- ultimate.odt:後から「名前をつけて保存」で保存をしたファイル。Writerでしか開くことができない。

Writerでファイルを作成した場合、保存時にどちらの形式にすればよいか考え、間違えないように気をつけよう。

[7]OpenOfficeで作成したファイルをMewで添付する

WriterをはじめとするOpenOfficeの各種ソフトウェアを使用し、Microsoft Officeとの互換性がないフォーマットで保存した場合、拡張子は以下のようになる。Mewで添付をする場合は拡張子を含めてファイル名を指定する必要がある。拡張子を確認しておこう

| 拡張子 | 拡張子の説明 |

|---|---|

| .odt | OpenOffice Writer |

| .odp | OpenOffice Impress |

| .ods | OpenOffice Calc |

[8]出席課題

ultimate.odtを添付ファイルで送る。本文にはOpenOffice Writerを使った感想を記載する。

- To:課題提出用メールアドレス

- Subject:literacy05

- 提出期限:授業終了時まで