roy > naoya > 情報処理特講 II > (5)研究計画の作成/ベジェ曲線を用いた図形作成

(5) 研究計画の作成/ベジェ曲線を用いた図形作成

[1] 研究計画の作成

前回まではゼミ紹介のプレゼンを行ってきた。聴衆が関心がある人とない人 が混在しているという条件で、興味を持ってもらうことを前提としたプレゼンの 構成を考えてきた。

今回からは自分の研究の発表を行う。取り扱うテーマは

- 卒論の計画

- 3年次に行ってきた研究の成果

のいずれでも構わない。このため、発表の構成は人により異なる。ただし、どちらの発表を行う場合でも聴衆分析を行うと、構成は似通ったものになるはずである。

今回は、授業参加者の所属するゼミは多様であり、興味関心は異なっている。このため研究テーマの詳細よりも、なぜその研究が必要なのか、またその研究を行うことで何の役に立つのか、という研究の意義が重視される。この点を踏まえた上で研究計画をまずワードプロセッサで作成し、それに基づいてスライド作成をしてみよう。

課題

ワードプロセッサを使用して研究計画をまとめてみよう。研究背景には先行研究や公的機関の統計データなど、参考資料を引用してみよう。

[2] 研究計画の構成

自分の研究を理解してもらうためには、研究の意義をしっかりと伝える必要 がある。同業者相手でも意義を伝えるのは重要であるし、研究分野が異なる相手 に伝えて理解してもらえるのは意義意外にない。それ以上詳細な内容はその研究 分野に関する知識が必須となるためである。研究の意義について話すにあたって は次の流れを踏むと良い。

研究背景

なぜ、その研究を行う必要があるのか。現在社会で何が問題になっているの か。研究に関連するテーマに関する現状や、これまでに同様のテーマでどのよう な研究が行われてきたのかを述べる。

例えば、自転車に乗っている際の携帯電話利用について研究しないならば次の様な流れで話ができれば、必要性が理解されやすい。個人的な経験は述べる必要はない。決して述べてはならないということではないが、述べたとしてもそれは研究背景とはなりえない。

- 近年、自転車運転中の携帯電話使用が禁止された

- 自動車運転中の携帯電話利用についてはかねてより禁止されており、利用によってふらつきの増大や反応時間の遅延がみられることが多くの研究により明らかにされている

- 自転車運転中の携帯電話利用については、その影響を調べた研究はなく、自転車運転者に利用を禁止する理由に乏しい

研究目的

研究期間中に何を明らかにしたいのかを述べる。研究が中長期にわたる場合は全体的なストーリーを示した後で、今回はどこまでをやるのかを示すと良い。研究計画を聞く際は、研究目的と研究方法の関連性を見ることになる。その方法で目的を実現することが可能かどうかという視点で見るにあたり、目的が漠然としていると検討が不可能となる。目的はできる限り具体的に書いてみよう。

社会的意義・独創的な点や新規性

この研究を行うことにどのような意味があるのか。自己満足な研究であれば、個人的に行えばよく、大学での研究という形で行う意味はない。平和に貢献するだとか、安全安心な社会の実現に寄与するだとか、教育に使える資料になるだとか、研究が果たすであろう役割を述べる。

何も書けないなら、意味がない研究ということになる。

独創的な点や新規性というのは、研究の売りを指す。これまでに行われている研究と全く同じ研究を行う意味はない。テーマが独創的なのか、対象に新規性があるのか、研究の進め方が独創的なのか、少なくとも1つは既存の研究と比べて異なる点が必要。

研究方法

研究期間中に、設定した目的を実現する為に具体的にどのような手続きで研究を行うのかをできる限り詳しく述べる。既に実施済みの研究であれば過去形で書く。

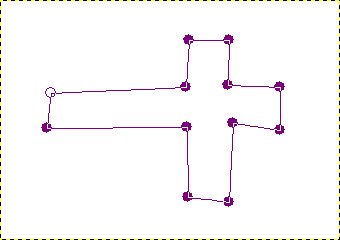

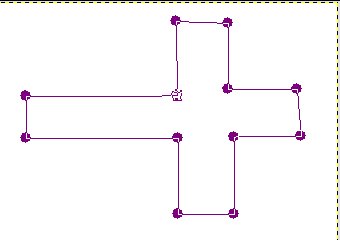

[3] ベジェ曲線

プレゼンテーションソフトで作成できる図形には限りがあり、○や□などのあらかじめ準備されたパーツを使って絵を書くしかない。しかし、これだけでは書ききれない図もある。例えば交差点の図を書くことを考えてみる。+の図形は準備されているものの、左側の従道路のみ距離を長くすると言うようなことは難しい。この場合は自分で図を作成すると良い。

図形描画は通常ドローソフト(tgifやInkscapeやIllustrator)で行うが、本学のWindowsにはドローソフトが入っていないので、GIMPを用いて自由な図形を作成する方法を学ぶ。

ベジェ曲線とは、複数の点を指定しその点を通る曲線を引く方法である。一旦直線で線を引いておき、後で自由に線を曲げることができる。

交差点の書き方

- 幅320×高さ240で新規画像を作成する

- [レイヤー]→[新規レイヤー]で透明のレイヤーを作成する

- [ダイアログ]→[レイヤー]で、レイヤーメニューが表示されるので、新規レイヤーに図を書く

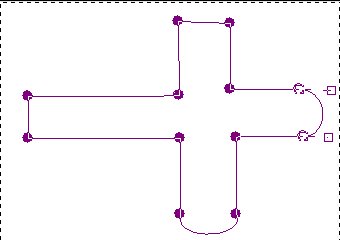

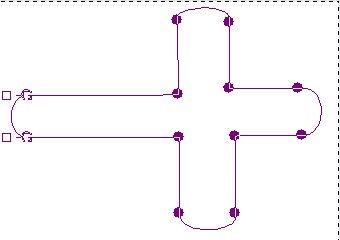

- ツールボックスの「パス」をクリックし、次のに交差点らしい点を打つ。始点(1つ目の●)をCtrlを押しながらクリックすると始点と終点が結合する

- ●をクリックして移動しながら、形を整える

- ●以外の線の部分をクリックしてドラッグするとパスに丸みを持たせることができる。●に表示されるハンドル(□)の位置を変えることで丸みの形の調整ができる。

- 形を整える

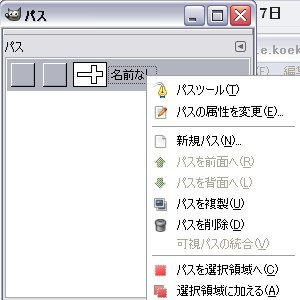

- [ダイアログ]→[パス]で、パスメニューを表示し、作成したパスを右クリックしてメニューを表示させ、「パスを選択領域へ」を選択。これでパスが選択される

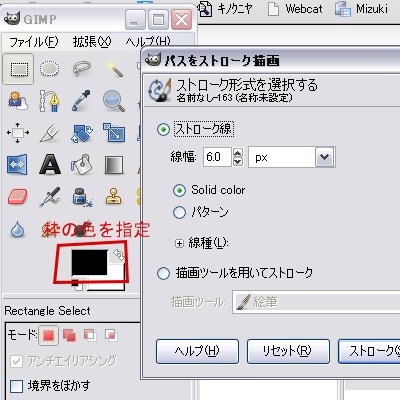

- 選択したパスに枠線を付けるため、再度、パスメニューから作成したパスを

右クリックし、「パスをストローク描画」を選択。

- これで枠に線を付けることができる

- 枠内を塗りつぶす場合は、ツールボックスの「塗りつぶし」をクリック。塗りつぶし色は先ほどのパスのストローク描画の時と同じように指定。これでパス内部をクリックすると塗りつぶし完了。塗りつぶしむらが出る場合は、Ctrl+zで元に戻し、ツールボックス下部の「閾値」の値を大きくして塗りつぶし直してみる。

- これで完了

- gif形式でファイルに保存してから、図を読み込む形でプレゼンテーションソフトに入れ込む。コピー・ペーストだと上手く貼りつかない。

練習

以下のいずれかの図形を作ってみよう。

- 自分の研究に関係がある図形

- バットマンのロゴ

- アップルのロゴ

以下、神田作成(これくらいは作れるはず)。