roy > naoya > 情報リテラシーII > (12)プレゼンテーション[2]-アニメーション

(12) 12/22の授業内容:プレゼンテーション[2]-アニメーション

[1]プレゼンテーションの実行(スライドショー)

プレゼンテーションを行う際は、作成したスライドを全画面表示で1枚ずつ順に提示する。これをスライドショーという。

スライドショー実行方法

3種類の方法がある。

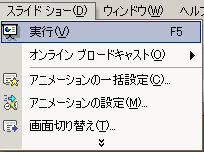

- メニューバーの[スライドショー]→[実行]を選ぶ(必ず1枚目から実行される:下図左)

- F5キーを押す(必ず1枚目から実行される)

- 左下のスライドショーボタンを押す(任意のスライドから実行される:下図右)

3番目の方法は現在選択されているスライドからスライドショーが開始される。発表後の質疑応答で「5枚目のスライドを見せてください」などと言われた場合に、そのスライドからスライドショーを開始できる。

次のスライド、前のスライドへの移動

- 次のスライドの表示:マウスの左クリック、またはキーボードの↓キー(アニメーションの設定をしている場合はアニメーションが実行される)

- 前のスライドの表示:マウスの右クリックで「前へ」、またはキーボードの↑キー

- スライドショーの途中終了:マウスの右クリックで「スライドショーの終了」もしくは[Esc]キー

[2]アニメーションの設定

プレゼンテーションを行う際に、スライドの文字や図表に動きを持たせることができる。これをアニメーションという。

アニメーションの追加

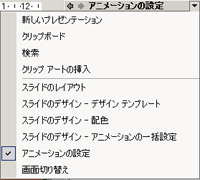

作業ウィンドウで、「アニメーションの設定」を選択

アニメーションを適用したいテキストの枠(テキストボックス)や図を選択

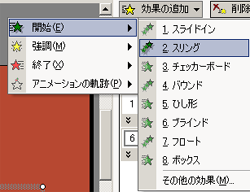

「効果の追加」から適用したいアニメーションを選択。様々なアニメーション効果が4つのカテゴリに分類されている。

アニメーション効果の分類

- 「開始」:テキストを出現させる

- 「強調」:表示されているテキストに対するアニメーション(文字サイズの変更や文字色の変更など)

- 「終了」:テキストを消失させる

- 「アニメーションの軌跡」:スライド上に書いた軌跡に沿って、指定した図やテキストを移動させる

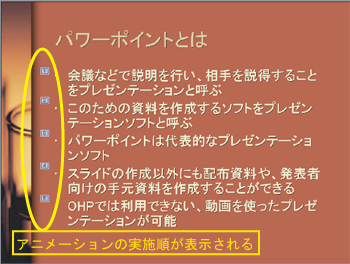

アニメーションを指定すると、スライドのテキスト横に、アニメーションの実施順が表示される

実施順は、作業ウィンドウで変更可能

アニメーションの設定変更

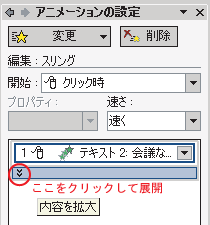

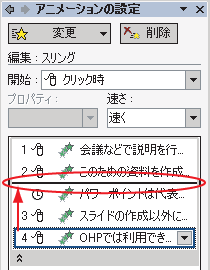

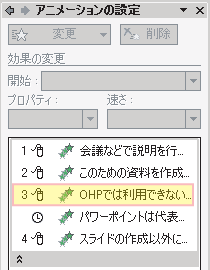

設定したアニメーションは作業ウィンドウに表示されている。省略形式で表示されている場合は、左図の赤丸部をクリックすると展開表示される

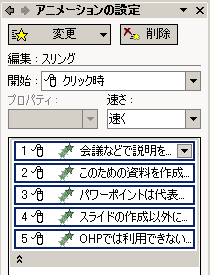

全てを表示した例。選択したテキスト枠には箇条書きで5項目が記述されていたため、5つのアニメーションが適用されたことがわかる

左端の通し番号がアニメーションの実施順を表す

マウスの絵柄は、左クリック(またはキーボードの↓キー)でアニメーションが実行されることを表す

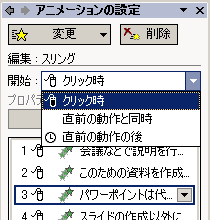

アニメーション開始のタイミングは、1)マウスをクリックした場合、2)1つ前のアニメーションと同時、3)1つ前のアニメーションの後、を選ぶことができる(初期設定は1)

タイミング変更は、変更したいもの(左の図では3)を選択し、「開始」から該当するものを選ぶ

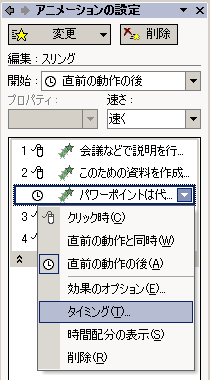

「直前の動作の後」を選択した場合、動作の後何秒後にそのアニメーションを開始させるかを指定する必要がある(初期設定は0秒)。該当するアニメーションの右端の▼をクリックして「タイミング」を選択

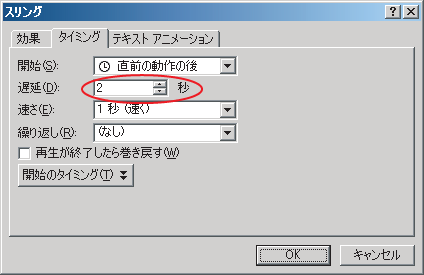

出現するメニューから、「タイミング」タブを選択し、「遅延」の部分で時間を指定する

アニメーション実施順の変更

変更したいものをクリックし、変更先にドラッグする。ドラッグをしていると、既存のアニメーションの間に黒の実線が表示される(左図赤丸)ので、該当するところで離せば、そこに移動される

実施順が変更になっていることがわかる

作業ウィンドウ下部の再生ボタンを押すと、アニメーションのプレビューを見ることができる

[3]配布資料の作り方・手元資料の作り方

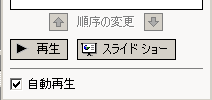

印刷時の設定により、配布資料や発表者の手元資料の作成ができる。

- 印刷範囲:全てのスライドを印刷する、現在表示しているスライドを印刷する、指定したスライドを印刷する、から選ぶことができる

- 印刷対象:スライド(用紙1枚あたり1スライド)、配布資料(用紙1枚あたり1〜9スライド)、ノート(用紙上部に1スライド、下部にノートに記載した内容を印刷)から選ぶことができる

- 配布資料:印刷対象を配布資料にした場合のみ設定可能。1ページ当たりのスライド数を指定する

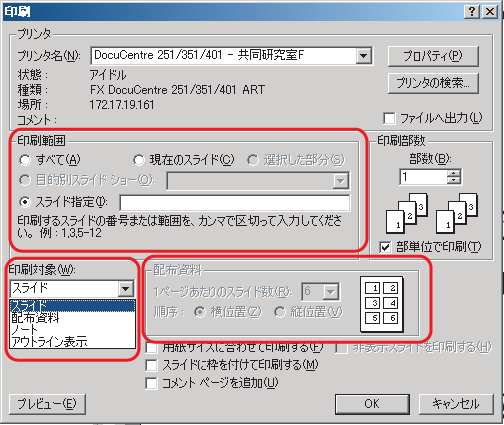

左から順に、配布資料(1ページあたり6枚)、配布資料(1ページあたり3枚)、ノートでの印刷例

[4]見栄えの良いスライドを作る

ここでは、スライドの見栄えのよさや内容の判りやすさについて考えてみよう。まず、見栄えのよさについて、注意すべき点をあげる。

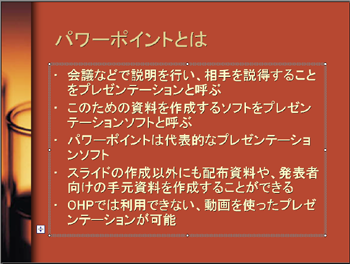

- 簡潔であること:主語、述語で構成される通常の文章ではなく、箇条書きで書く。1スライドあたりの行数は7〜8行程度にする。

- 行間は適度に広げる:[書式]→[行間]で行間を広げることができる。行数を減らしても行間が狭ければ読みづらい。行間は1.2程度にしよう。

- 文字は大きく:28ポイントを標準とし、できればそれ以上とする。読めない文字は書いていないのと同じ。

- コントラストを考える:様々な色を多用すると読みづらくなる。背景と文字の色のコントラストを考える。

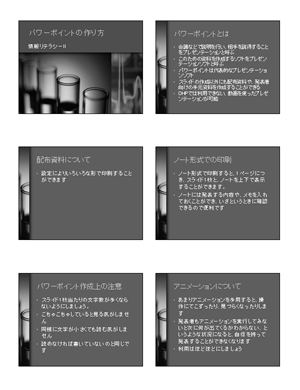

パワーポイントのサンプルを示す。文字の大きさや1スライド当たりの行数と読みやすさの関係を確認してみよう。

[5]わかりやすいスライドを作る

いくら見栄えの良いスライドを作ったとしても、内容がわかりづらければ、良いスライドとは言えないし、発表もわかりづらくなってしまう。わかりやすいスライドを作成するためには、次の点を考慮する必要がある。

- 入念な準備:発表の流れを決めた上でスライドを作る。各スライドの見栄えが良くても、話す順番が適切でない場合は内容が理解しづらくなる

- 話を聞く人の立場を考える:学会発表のように、専門家のみが参加する会議用に作成するスライドと、大学の授業用に作成するスライドは当然のように異なる。聞き手の興味や知識に応じたスライドを作成する。

- スライドは要点をまとめる:ただ読み上げるだけのスライドであれば、自分で読めばよいので話を聞く必要はないし、文字数が多くなり見づらくなる。要点のみをまとめ、詳細は口頭で話すようにする。

- アニメーションを多用しない:アニメーションを使用すると、最初からスライド全体を見ることができなくなる。メモを取りながら聞いている人は先に次の項目を見たいかもしれない。特に強調したい場所のみで使用するとよい。

[6]StarSuite Impress

パワーポイントと同様の機能を有するプレゼンテーションソフトとしてStarSuite Impressがある。スライド作成が終わった人はImpressも使ってみよう。次のアイコンをダブルクリックして起動する。

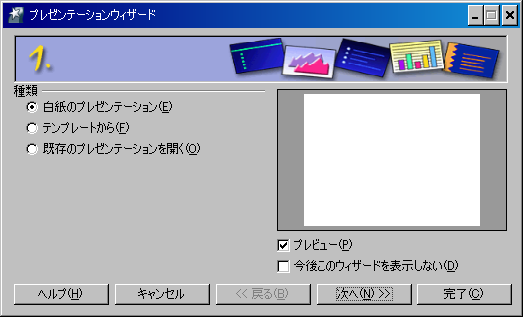

起動直後には次のウィザードが起動する。「テンプレートから」を選ぶとデザインテンプレートの起動が出来るが、後でも設定できるので、ここではひとまずなにもせず「完了」ボタンを押す。

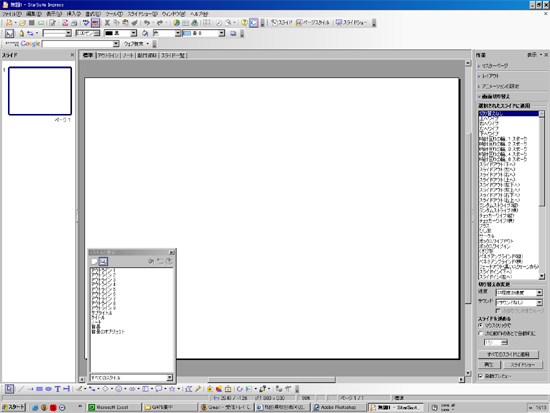

これが起動直後の画面である。中央にスライドがあり、左側にスライド一覧、右側に作業ウィンドウがある。パワーポイントと同じ画面構成であることがわかる。

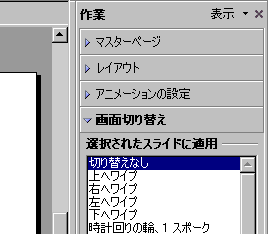

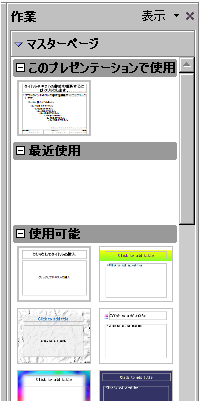

右側の作業ウィンドウには、「マスターページ」「レイアウト」「アニメーションの設定」「画面切り替え」の4つのメニューがある。

マスターページでは、デザインテンプレートを適用することができる。また、レイアウトのページでは各スライドのレイアウトを設定することができる。

[7]本日の作業内容

見栄えの良さや内容のわかりやすさを踏まえて、課題を完成させる。

出席課題

完成した場合はファイルを添付して送る。完成していない場合は進捗状況を報告する

- 提出先:課題提出用メールアドレス

- メールの件名(Subject):literacy12

- 提出期限:授業終了時

- 電子メールの使い方に自信がない場合:Mewの主要コマンドについてを確認しよう

課題の最終提出期限は1/18 17時までとする。今日提出できない人は期限までに完成させて、添付ファイルで提出すること。