roy > naoya > 情報リテラシーII > (2)プレゼンテーション[2]-基本操作

(2) プレゼンテーション[2]-基本操作

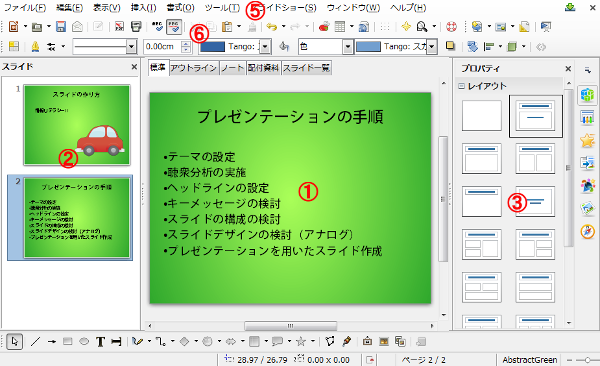

[1]LibreOffice Impressの画面構成

- (1)スライド作成領域

- スライド本体。ここに作成した内容が液晶プロジェクタを介してスクリーンに投影される

- (2)スライド一覧

- 作成したスライドの一覧が表示される。特定のスライドをクリックすると、そのスライドがスライド作成領域に表示される。スライドの順番を変更することもできる

- (3)作業ウィンドウ

- スライドレイアウトやクリップアート、アニメーションなどの設定時に使用

- (4)メニューバー

- 様々なメニューがカテゴリごとに割り当てられている

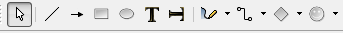

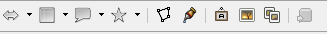

- (5)ツールバー

- よく使用する機能がボタン形式で割り当てられている

[2]背景の指定

起動直後は白背景のスライドであるが、背景を変更することができる。「背景色の変更」と「デザインテンプレートの適用」の2種類がある。

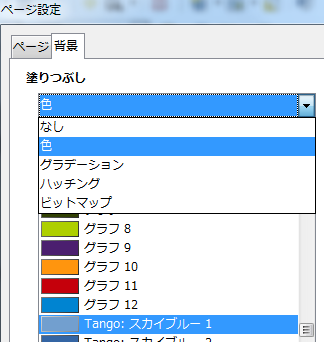

背景色の変更

- 背景色を変更する場合はメニューバーの[書式]→[ページ]を選択

- [背景]タブを選択し、塗りつぶしを「色」にした上で、変更したい色を指定する

- 「グラデーション」や「ハッチング」「ビットマップ」の選択も可能

- [OK]をクリックすると「背景設定を全ページに適用しますか」とたずねられる。回答により色変更の適用範囲が異なる

- はい:指定色を今後作成するスライドを含めた全スライドに適用

- いいえ:指定色を当該スライドにのみ適用

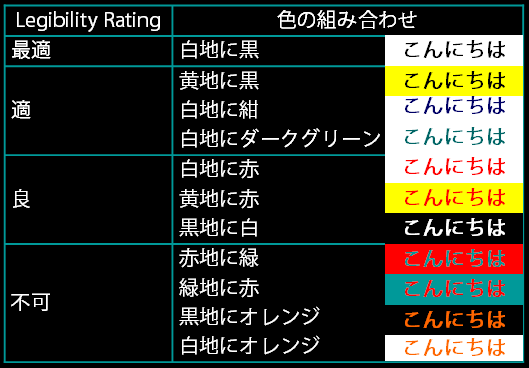

- 背景色を変更した場合は、文字色も変更しないと読みづらくなる場合がある。読みやすい色の組み合わせ、読みづらい色の組み合わせを示す。

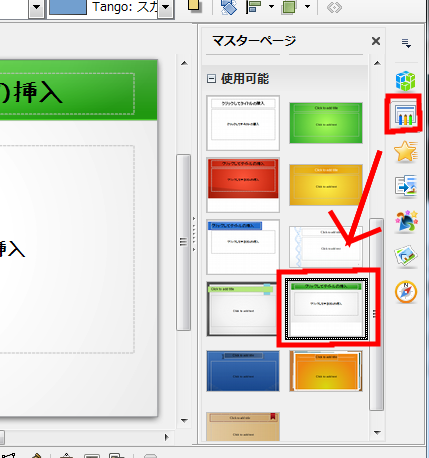

デザインテンプレートの適用

背景デザインや配色などのスタイルがあらかじめ登録されているデザインテンプレートを使用することもできる。作業ウィンドウから「マスターページ」のボタンをクリックすると表示される利用可能なテンプレートの一覧から好きなものを選び、クリックすると自動的に全スライドに適用される。

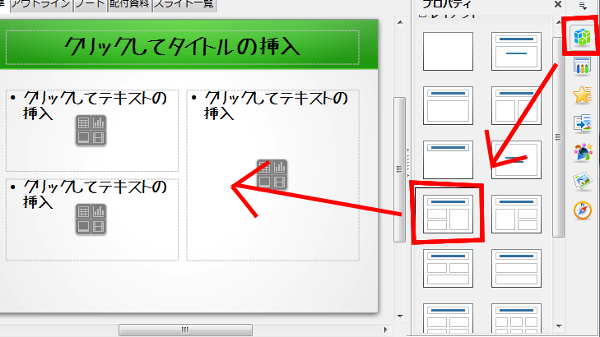

[3]レイアウトの指定

作業ウィンドウより「プロパティ」を選ぶ。

該当するレイアウトをクリックすると、現在表示されているスライドにそのレイアウトが適用される。

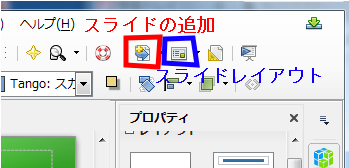

[4]スライドの追加・削除・移動

- スライドの追加

- メニューバーのスライド追加ボタンを押すと、現在作成中のスライドの下に新しいスライドが追加される

- スライドの削除

- スライド一覧で削除したいスライドを選択し、DeleteまたはBackSpace

- スライドの順番の変更

- スライド一覧で、移動したいスライドを選択し、移動先にドラッグ。左の例ではスライド1を選択して下に移動している。スライド2と3の間に灰色の線が表示されている点に注目。この状態でマウスを放すとスライド2と3の間に1が移動される

[5]図表の挿入

図や写真の挿入

自分で作成した図や撮影した写真の挿入も可能。

メニューバーの[挿入]→[画像]→[ファイルから]を選択し、該当する図や写真のファイルを指定する。挿入後のサイズ変更も可能。

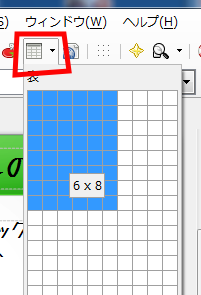

表の挿入

表を作成する場合は、ツールバーの表作成ボタンをクリックし、行と列を指定する。

するとスライドには右のレイアウトが適用される。

「ダブルクリックして表を追加」をダブルクリックし、表の列数と行数を指定してOKをクリック。

これで表が出来上がるので、各セルに必要事項を記入する。

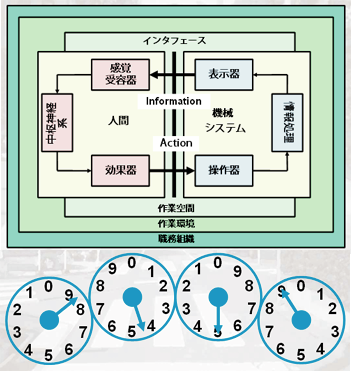

[6]図の作成

自分で図をかくこともできる。図形の描画にはツールバーにある図形描画ボタンを使用する。

図形描画機能を用いて作成した図のサンプルを示す。上の図は四角、直線、矢印、テキストボックスを組み合わせている。下の図は、円と矢印、テキストボックスを組み合わせて描画している。

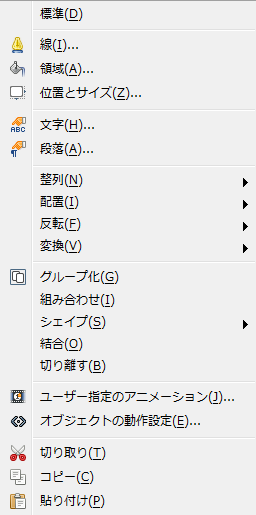

作成した図を右クリックすると右に示すようなメニューが出現する。ここではよく使うものだけ説明する

整列:複数の図形を描画し、重なっている部分がある場合に、どちらを前面に出すかを指定する

反転:上下反転や左右反転ができる

グループ化:多くの図は複数の図形で構成されるが、これをまとめて1つのグループとすることをグループ化という。グループ化を行うことで図の拡大縮小を行う場合に、個別の図形について個々に拡大縮小をしなくても一度に変更ができるようになる。

[7]個人所有、ネット上の図や写真の使用

個人所有の場合

- 個人で作成した図は自由に使用して構わない

- 個人で撮影した写真は原則として自由に使用して構わない

- 個人で撮影した写真に他者が写っている場合、無断掲載は肖像権の侵害になるので事前に許可を得る

- 著作物を写真撮影して使用すると著作権の侵害になる。使用しないか、出典を明示して引用する

ネット上の文章、図、写真

- 原則として全て著作権があるので使用しないか、出展を明示して引用する。引用は引用の必然性がある場合のみとし、必要最小限に留める

- Google imageなどで検索した写真は使用するべきではない(著作権の有無が不明確なので)

- 書籍やインターネット上の文章を使用した場合は出展を明示して引用とする。これも引用の必然性がある場合に限定し、必要最小限に留める

- 図や写真は自分で撮影(作成)するか、著作権フリーのものを使用する

無料の写真素材サイト

- いらすとや

- 最近流行っている。流行りすぎて新鮮味がないと捉えられる可能性があるかも。

- iStock photo

- 有料だが、「Free Photo」に無料の写真が数枚あり。要会員登録

- Morgue File

- きれいな写真が多い。各写真のページにライセンスの記載あり。登録不要

- Flickr Creative Commons Pool

- クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで提供されている。使用する場合に記載する情報はFAQを参照のこと。登録不要

- 写真素材 足成

- クレジットやリンクの表記、ユーザー登録は一切不要。人物写真が多い

- PAKUTASO/ぱくたそ

- 高品質・高解像度の写真素材を無料(フリー)で配布しているストックフォトサービス。登録不要。

- その他

- 無料の写真素材サイトの紹介サイト

[8]見栄えの良いスライドを作る

スライドの構成が決まったら、次に各スライドの見栄えのよさを考えてみよう。見栄えを良くする上で、注意すべき点をあげる。

- 簡潔であること

- 主語、述語で構成される通常の文章ではなく、箇条書きで書く。1スライドあたりの行数は最大でも8行程度とする。

- 行間は適度に広げる

- [書式]→[行間]で行間を広げることができる。行数を減らしても行間が狭ければ読みづらい。行間は1.2程度にする。

- 文字は大きく

- 28ポイントを標準とし、できればそれ以上とする。読めない文字は書いていないのと同じと考える。

- コントラストを考える

- 背景と文字色のコントラストを考え、読みづらくならないようにする。

- 色に意味を持たせる

- 重要なところを赤で書くと決めたら、別の意味で赤色を用いない。各スライドで色の持つ意味が一貫していること。

- スライドは要点をまとめる

- ただ読み上げるだけのスライドであれば、自分で読めばよいので話を聞く必要はないし、文字数が多くなり見づらくなる。要点のみをまとめ、詳細は口頭で話すようにする。

- アニメーションを多用しない

- アニメーションを使用すると、最初からスライド全体を見ることができなくなる。メモを取りながら聞いている人は先に次の項目を見たいかもしれない。特に強調したい場所のみで使用するとよい。

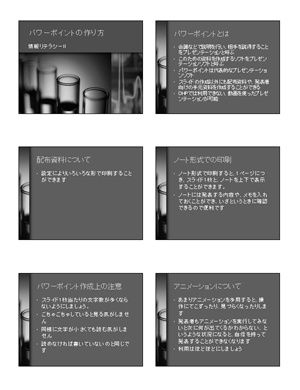

パワーポイントのサンプルを示す。文字の大きさや1スライド当たりの行数と読みやすさの関係を確認してみよう。

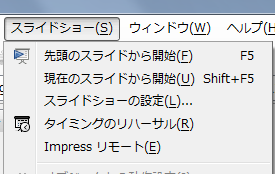

[9]プレゼンテーションの実行(スライドショー)

プレゼンテーションを行う際は、作成したスライドを全画面表示で1枚ずつ順に提示する。これをスライドショーという。

スライドショー実行方法

4種類の方法がある。

- メニューバーの[スライドショー]→[先頭のスライドから開始]を選ぶ(必ず1枚目から実行される)

- F5キーを押す(必ず1枚目から実行される)

- メニューバーの[スライドショー]→[現在のスライドから開始]を選ぶ(現在表示中のスライドから実行される)

- Shift+F5キーを押す(現在表示中のスライドから実行される)

3、4番目の方法は現在選択されているスライドからスライドショーが開始される。発表後の質疑応答で「5枚目のスライドを見せてください」などと言われた場合に、そのスライドからスライドショーを開始できる。

次のスライド、前のスライドへの移動

- 次のスライドの表示:マウスの左クリック、またはキーボードの↓キー(アニメーションの設定をしている場合はアニメーションが実行される)

- 前のスライドの表示:マウスの右クリックで「前へ」、またはキーボードの↑キー

- スライドショーの途中終了:マウスの右クリックで「スライドショーの終了」もしくは[Esc]キー

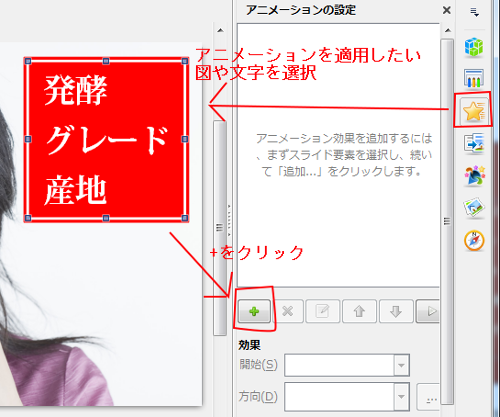

[10]アニメーションの設定

プレゼンテーションを行う際に、スライドの文字や図表に動きを持たせることができる。これをアニメーションという。

アニメーションの追加

作業ウィンドウで、「アニメーション」を選択

アニメーションを適用したいテキストの枠(テキストボックス)や図を選択

「+」ボタンをクリック

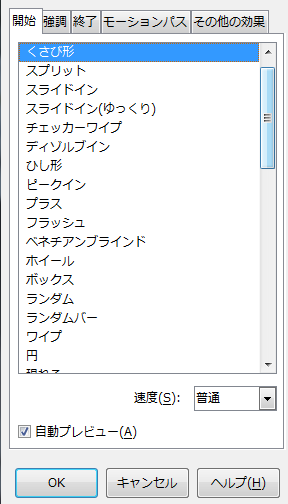

適用したいアニメーションを選択。様々なアニメーション効果が4つのカテゴリに分類されている。

アニメーション効果の分類

- 「開始」:テキストを出現させる

- 「強調」:表示されているテキストに対するアニメーション(文字サイズの変更や文字色の変更など)

- 「終了」:テキストを消失させる

- 「モーションパス」:スライド上に書いた軌跡に沿って、指定した図やテキストを移動させる

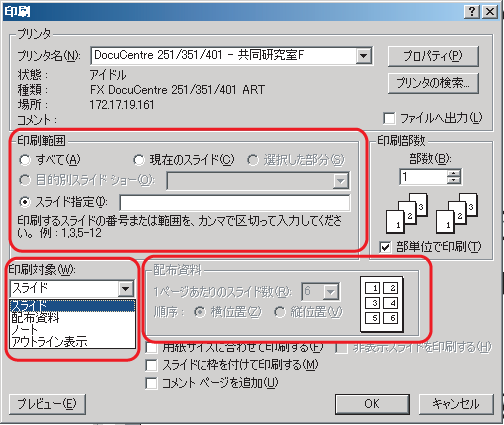

[11]配布資料の作り方・手元資料の作り方

印刷時の設定により、配布資料や発表者の手元資料の作成ができる。

- 印刷範囲:全てのスライドを印刷する、現在表示しているスライドを印刷する、指定したスライドを印刷する、から選ぶことができる

- 印刷対象:スライド(用紙1枚あたり1スライド)、配布資料(用紙1枚あたり1~9スライド)、ノート(用紙上部に1スライド、下部にノートに記載した内容を印刷)から選ぶことができる

- 配布資料:印刷対象を配布資料にした場合のみ設定可能。1ページ当たりのスライド数を指定する

左から順に、配布資料(1ページあたり6枚)、配布資料(1ページあたり3枚)、ノートでの印刷例