roy > naoya > 実用情報 > (6)表計算ソフト[2] 統計関数とオートフィル

(6) 05/21の授業内容:表計算ソフト[2] 統計関数とオートフィル

[1]アンケートデータの入力

質問紙調査のデータをまとめたファイルを配布する。この調査は一昨年度実施しており、250名程度のデータがすでにある。ここに実用情報履修者のデータが追加されている(昨年までの履修者のデータも含む)。これらをあわせて分析することにより、「実用情報」履修者の特徴を明らかにしてこう。

このデータに自分のデータを追加しよう。なお、入力時のルール以下の通りとする。

- 択一式の項目は左から「1」「2」「3」・・・と入力する

- 複数選択の項目は選択肢を列の見出しとし、該当する項目に「1」と入力

- ○×式の項目は○を「1」、×を「2」とする

- 2番は○の項目を「1」、他は空欄とする

- 表紙の履修中の科目、単位修得済みの科目は分析しないので省略する

- 1番の14番(資格)、15番(OS)も分析しないので省略する

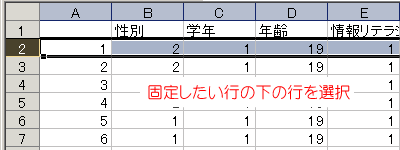

ウィンドウ枠の固定

入力を行うにあたり、1行目に入力された見出しが見えていた方が、入力箇所がずれていないかどうか確認しやすい。しかし、スクロールすると上のほうは見えなくなってしまう。この場合、ウィンドウ枠の固定を行うと、指定した範囲はスクロールをしても常に表示されるようになる。

まず、固定したい行の下の行を選択する。1行目を常に表示させたい場合は、その下の行である2行目を選択する。A列を常に表示させる場合は、B列を選択する。

次に、メニューの[ウィンドウ]→[ウィンドウ枠の固定]を選択する。これで、スクロールをしても1行目は固定され、常に表示される。固定を解除したい場合は、メニューから[ウィンドウ]→[ウィンドウ固定の解除]を選択。

[2]本日の作業で使う機能について

前回の授業で提出していただいたデータには入力間違いがいくつか見られたため、これらを除外すると実用情報履修者のデータが極端に少なくなる恐れがある。該当者には再提出を行ってもらい、次週全員分のデータをまとめて再度配布する。本日は、練習として有効回答の確認と、新規質問項目として「実用情報履修の有無」を追加する。なお、この作業を行う上で必要になるエクセルの機能は以下の通り。

- 列の挿入と削除

- 統計関数(countblank、counta、countif)

- 式の複写(オートフィル)

まずは、次のファイル(6a.xls)を使用してこれら機能について確認しよう。

本日のファイル2

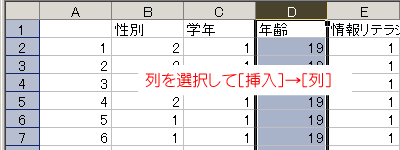

行列の挿入

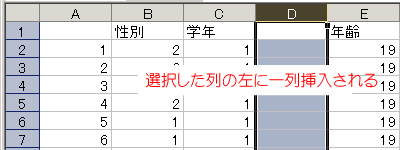

列を挿入する場合は、列を選択し、メニューから[挿入]→[列]を選択する。

すると、選択した列の左に空白の列が挿入される。2列選択した場合は、2列挿入される。行を選択した場合は、選択した行の上に空白の行が挿入される。

行列の削除

削除したい行や列を選択し、メニューから[編集]→[削除]で、選択した行、列が削除される。行を削除した場合は、下の行が繰り上がり、列を削除した場合は右の列が繰り上がる。複数行や複数列選択し、一度に削除することができる。

統計関数(count, counta, countblank)

統計関数のcount、counta、countblankはそれぞれ次のような働きをする関数である。

- count:数字が入力されたセルの数を数える関数

- counta:空白以外のセルの数を数える関数

- countblank:空白のセルの数を数える関数

アンケートデータに対してこれらの関数を適用することで、入力間違いや入力漏れを調べることが出来る。入力漏れはcountblankで調べられる。また、数字を入力すべきところに文字を入力した場合、countaとcountの差をとることで発見が可能となる。まずは、各関数の使い方を確認しよう。

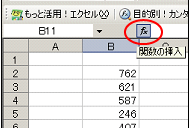

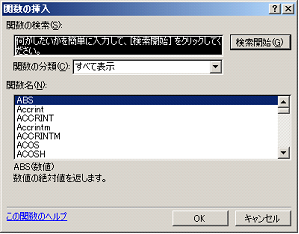

関数は、メニューの[挿入]→[関数]で、該当する関数を選んでも良いし、各関数の書式がわかったらキーボードから直接手入力しても良い。また、下の図に示す関数貼り付けダイアログボックスをクリックしても良い。

このボタンをクリックした場合、または[挿入]→[関数]を選択した場合、下の図のような関数選択メニューが出現するので、使用したい関数を選択する。

それぞれの関数の用法について、次の表を使いながら説明を進める。

| A | B | C | |

| 1 | 100 | ○ | YES |

| 2 | 200 | ○ | |

| 3 | 300 | ○ | YES |

| 4 |

まずはcountを使ってみよう。上のワークシートの場合、A4のセルに次のように入力する(入力する代わりにマウスでクリックして選択することもできる)。countの後ろの(A1:A3)は検索対象となる範囲である。ここで、左側のA1が始点、右側のA3が終点をあらわす。以下の式により、A1からA3までの3つのセルの中で数字が入力されたセルの数の数を数えよという指示になる。

=count(A1:A3)

Enterを押すと、検索が行われ結果の3が表示される。

countaについてはB4のセルに次のように入力する(入力する代わりにマウスでクリックして選択することもできる)。countaの後ろの(B1:B3)は検索対象となる範囲である。ここで、左側のB1が始点、右側のB3が終点をあらわす。以下の式により、B1からB3までの3つのセルの中で空白以外のセルの数の数を数えよという指示になる。

=counta(B1:B3)

Enterを押すと、検索が行われ結果の3が表示される。

countblankについても同様である。countblankの後ろの(C1:C3)は検索対象となる範囲である。ここで、左側のC1が始点、右側のC3が終点をあらわす。以下の式により、C1からC3までの3つのセルの中で空白のセルの数の数を数えよという指示になる。

=countblank(C1:C3)

Enterを押すと、検索が行われ結果の1が表示される。

統計関数(countif)

| A | B | |

| 1 | 100 | ○ |

| 2 | 100 | × |

| 3 | 300 | ○ |

| 4 |

countifは範囲内にある、指定した数字や文字の数を数える関数である。検索をするのが数字の場合と文字列の場合で若干指定方法が変わるので、両方とも確認してみよう。

まずA4のセルに、A1からA3にある100の数を数えてみる。この場合、A4のセルに次のように入力する。countifの後ろのA1:A3が検索範囲、その後ろの100が検索する数字である。

=countif(A1:A3,100)

Enterを押すと、検索が行われ結果の2が表示される。

次に、B1からB3にある○の数を数えてみる。範囲指定方法は数字の場合と同じだが、検索をするのが文字列の場合は、○を""でくくる必要がある。""を付けないとエラーになってしまう。

=countif(B1:B3,"○")

なお、10以上や5未満というように範囲を指定する場合、文字列と同じように""でくくって指定する。≦や≧というキーはキーボードには存在しないので、それぞれ<=、>=と書く。必ず=は右側。

=countif(B1:B3,"<5")

=countif(B1:B3,">=1")

Enterを押すと、検索が行われ結果の2が表示される。countif関数を用いることで、1〜5の5段階評価において6や9などの範囲を超える値が入力されている場合に発見することができる。

オートフィル

計算式や関数は複写をすることが出来る。複写にはオートフィルと、コピー&ペーストの2つの方法があるが、ここではオートフィルについて右の図を使いながら確認する。

右の図は数字1と数字2の足し算の結果をC列で計算している。C2に=A2+B2と入力して、結果の30が表示さている状態とする。

C2のセルの枠の右下に注目すると、■になっている。ここにマウスカーソルをあわせると、白十字から黒十字にカーソルの形状が変化する。この状態でクリックをしたまま下にドラッグする。

すると、式が複写される。足し算を行う際に参照するセルも相対的に変化しており、足し算の結果にも間違いはない。

ここでは、足し算を用いた例を見たが、関数を用いた場合もオートフィルによる式の複写は可能である。この場合でも、countやcountaなどの関数を使用する際に指定する範囲は相対的に変化する。これを相対参照と呼ぶ。

[3]raw_data.xlsを用いたデータ処理

本日の作業終了後に、前回の授業で不備のあった人には自分のデータを再提出してもらう。これらを修正した上で次週raw_data.xlsを再配布する。それゆえ本格的なデータ処理は次週からとなるが、本日は、残りの時間を使って、次の作業を行ってみよう。

raw_dat.xlsを用いた作業

- E列に1列追加して、見出しを「実用情報履修」とする。履修者は1、未履修者は空白とする

- EZ列以降でcountblank関数を用いて、3番の21問と、4番の認知度10問と理解度30問に記入漏れがある回答者を調べる。該当する回答者は一行丸ごと黄色で塗りつぶす

- EZ列以降で、countif関数を用いて3番、4番以降で上限を超える値が見られる回答者を特定する。該当する回答者は一行丸ごと黄色で塗りつぶす

上記のうち、2番は回答者の回答忘れ、3番は入力時の間違いであることが多い。3番に該当する回答者のデータについては、本来は元の質問紙を確認する必要がある。今回は、元の質問紙を参照できないため、その回答者は無効データ扱いとする。

上記の作業により得られるデータ

- 3、4に回答漏れのあるデータ(countblank)

- 3、4に数字以外の文字列が入力されているデータ(counta-count)

- 3、4に0以下の数字が入力されているデータ(countif)

- 3に4を超える数字が入力されているデータ(countif)

- 4に2を超える数字が入力されているデータ(countif)

これらの無効データは、1行まるごと削除する。

[4]出席課題

[3]の作業を行う。終了後raw_data.xlsを添付ファイルで提出する。

提出要領

- To:課題提出用メールアドレス

- Subject:実用情報(6)