roy > naoya > インターンシップ > (1)ワードの復習

(1) 05/30の授業内容:ワードの復習

Microsoft Wordの使い方(確認)

既に1年生の情報リテラシーでワードの使い方は学んでいる。その後も他の授業のレポート作成で利用する機会は多いと思う。今回はワードの基本的な使い方について確認するが、これだけでは不安だと感じる場合やより多くのテクニックを知りたい場合、インターネット上にも様々なテキストがあるので確認してみよう。

ワープロが使えるとはどういうことか

Microsoft Wordはワープロソフトである。就職活動等でワープロが使えるかどうか尋ねられた場合、相手が期待しているのはどんなことだろうか?ここでは2つの可能性がある。

- 特定のワープロソフトの機能を把握している

- ワープロを使って文書を作成することができる

ワープロを使用するためには、ある程度の機能を覚えておく必要があるため、1はある意味では正しい。しかし、メニューにある全ての機能を覚える必要があるかと考えると、それは必要ないと言ってよいだろう。仮に各機能を使う上で必要な手順を丸暗記したとしても、ソフトが異なれば意味をなさなくなるし、同一ソフトでもバージョンが変わると手順が全く変化してしまうことも多い。

ワープロは文字の大きさやフォント、文字色を変更できたり、1ページあたりの文字数を指定ができること、図表を挿入することができること、箇条書きができること等、機能に関する知識を有しておくことは望ましいと考えられる。多くの機能はどのワープロソフトであっても共通して有しているし、特定の機能を有していることを知っていれば、その機能を探し出すことができる。

特定の機能が存在していることがわかっていながら、その機能をどのようにしたら利用できるかがわからないというのは、ユーザーの知識の問題ではなく、設計者の怠慢である。利用者が望む使い方を簡単に実現できるようなインタフェース設計をするべきであって、使い方が難しいソフトを無理をして使いこなすようにユーザーは努力をすべきではない。

使い方がわかりづらければ、使わなければよい。もっとわかりやすいソフトが存在しているはずである。より使いやすいソフトを利用すればよいだけのことである。

一方で、2についてはどうだろう。ワープロの使い方を知っていても文章が書けなければ、結果的に使えないのと同じである。「この荷物を○○さんに送り状をつけて送っておいて」と頼まれたときに、送り状を書くために文章の推敲を延々と続けているようであれば、ワープロの機能を熟知しているとアピールしてみても、あまりよい評価は得られないだろう。

文章はかけるけれどもワープロは使えない、ワープロは使いこなせるけれども稚拙な文章しかかけない、というのは結局いずれも十分であるとは言えず、いずれも適度にできることが望ましい。

とはいっても、ここまでシェアが拡大している現状を踏まえると、使いづらいから使わないという論理は通用しづらい。最低限の確認はしておこう。

Wordにおける書式設定の方法

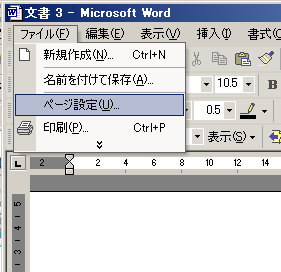

まずは用紙のサイズや、上下左右の余白、1ページあたりの文字数などの設定をしてみよう。まずはメニューバーのファイルからページ設定を選ぶ。

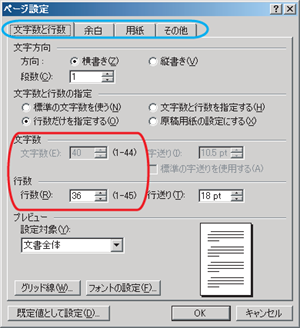

ページ設定を選ぶと以下のような表示が出てくる。青色の部分をクリックして切り替えることでいろいろな設定ができる。現在は「文字数と行数」が選択されている。ここでは1ページあたりの文字数と行数の設定ができる。現在は「文字数と行数の指定」の部分で「行数だけを指定する」が選ばれているため、文字数の設定はできないようになっているが、「文字数と行数を指定する」を選ぶと文字数も選ぶことができるようになる。

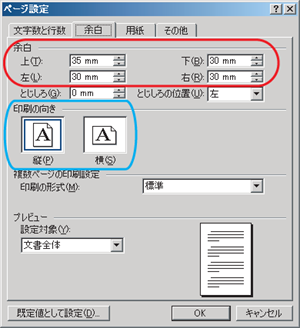

上部の「余白」をクリックすると、上下左右の余白と、用紙の向きを指定することができる。

上部の「用紙」をクリックすると、紙のサイズを指定することができる。

以下の条件で書式設定をしてみよう。

- 用紙サイズ:A4

- 用紙の向き:縦置き・横書き

- 上下左右の余白:いずれも25mm

- 文字数:40文字×35行

全て設定したらOKボタンを押す。

入力練習

ビジネス文書を書いてみよう。インターンシップの実習中に書き方が分からず困ったというような感想も得られている。頭で聞いて書き方がわかっているのと実際に書いてみるのでは全く違うので、今日は書く練習をしてみよう。

参考になるページ

以下のテーマから自由に選んで書いてみよう。

- あなたは公益商事株式会社に就職したいと思っている。企業訪問したいので人事部にそもそも企業訪問を受け入れてもらえるのか、また受け入れてもらえる場合はいつがよいかを聞くために手紙を送る。

- あなたは今回の実習で飯森山通運株式会社に実習に行っている。公益太郎さんから引越しの見積もり依頼が届いたので作成した。今、その書類を送付しようとしているが、その際の送り状を作成するよう頼まれた。

- あなたは今回の実習でサカタ食品株式会社に行っている。4月1日にリビングショップ・神田に納品したカップラーメン680箱(163万2000円)の支払い(期限は4月末日)が本日(5月30日)の時点で確認できていない。まだ払っていないようなら6月15日までに払うように催促するよう頼まれた。

完成したら、naoya@e.koeki-u.ac.jpに添付ファイルで送る。ファイル名は「internship(学籍番号).doc」とする。添付ファイルで送る自信がない場合は、メールの本文に貼り付けて送ってもよい。mewの使い方はmewの主要コマンドのページを確認のこと。

このメール送信は出席がわりとする。

名刺を作る

マナー講習の時間に名刺の渡し方の実習を行う可能性がある。実習先への事前訪問を行う際や、実習初日に担当していただける方に初めて会った際は、名刺を渡して自己紹介をする。今回はあらかじめ作成された雛形に基づき名刺を作成する方法を確認し、実際にインターンシップで使用する名刺を作成する。

今回学ぶ手順を覚えておけば、別の機会に自分で名刺を作ることもできる。名刺カードは10シート単位(1シートで8〜10枚作れる)で500円程度。

名刺ファイルのダウンロード

今回は雛形を作るので、以下のハイパーリンクを左クリックし、対象ファイルをzドライブに保存する。ダウンロードするのはcard07.docというWordファイルである。

ダウンロード後に開くと、下の図のように1ページに10枚分の名刺が既に書かれている。

名刺の作成

ファイルを開くと架空の氏名や住所などが既に記載されている。適宜修正した後で印刷する。名刺を渡す以上、記載されたメールアドレスや電話番号への連絡は可能と先方は考える。連絡が取れない電話番号やメールアドレスの記載は避けたほうがよい。

名刺の作成

- 住所:大学もしくは自宅。実習先が山形市の場合は実家の住所がよいかも。

- 電話番号:確実に連絡が取れる電話番号を記載する。

- メールアドレス:確実に連絡が取れるメールアドレスを記載する。

大学のメールアドレスに届いたメールは、指定した任意のアドレスに転送することが出来る。具体的な手順についてはメール転送方法のページを確認すること。

名刺の印刷

名刺カードは意外と高いので、間違いがないことを確認してから印刷しよう。具体的には完成後チェックを受けてから印刷します。印刷を行う場合、名刺カードのように厚みのある紙を使用する場合は手差し印刷を行う必要がある。通常紙を補給するトレイは薄い紙しか給紙することができないので、通常の給紙トレイに名刺カードを入れると紙詰まりを起こす場合がある。

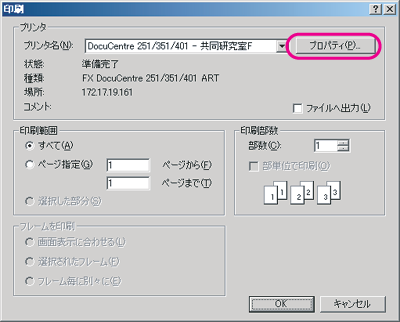

手差し印刷を行うためには、Wordのメニューバーの「ファイル」から「印刷」を選択する。すると以下のメニューが表示されるので、プロパティをクリック。

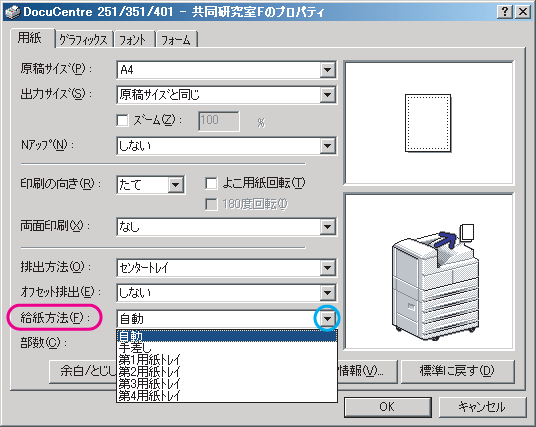

「プロパティ」を押すと印刷の詳細設定ができる画面が表示される。ただし画面構成は使用するプリンタにより全く異なる。以下はゼロックスのプリンタのプロパティを表示した例である。

プリンタにより全く画面構成が異なるので204や205のプリンタでの設定方法を学んでもあまり意味がない。手差しトレイのあるプリンタであれば、必ず給紙方法を手差しとトレイのどちらにするかを選ぶことができる。自力で探して「手差し」に変更する。その後は「OK」を押して、通常の手順で印刷をすれば完了となる。

名刺の雛形を作る(1)−テンプレートの利用

今回は既にできている雛形を用いて名刺を作成したがが、異なるデザインの名刺を作りたい場合もある。この場合、2種類の方法がある。

- 雛形をダウンロードする

- 自分で作る

名刺カードを販売しているメーカーが雛形を無償提供しており、各社のウェブページからダウンロードできる。単に枠を作るだけではなく、既に様々なデザインの名刺が準備されているので、好きなデザインの雛形を選び、適宜内容を変更して印刷すれば見栄えの良いものが作れる。雛形のダウンロードができる代表的なメーカーは以下の通り。

A-one:http://www.a-one.co.jp/

各社が提供している名刺カードは上下左右のマージンが異なるものが多く、1枚で名刺を8枚作れるものと10枚作れるものがある。自分が購入した名刺カードの型番に合致した雛形をダウンロードしないと、印刷したときにずれてしまうことが多い。

名刺の雛形を作る(2)−自分で作る

名刺カードの雛形を自分で作る場合、メーカーや型番により上下左右のマージンが異なるため購入したカードの寸法により適宜設定する必要がある。

- 「ファイル」から「新規作成」を選ぶ。

- 右側に「作業ウィンドウ」が出てくるので、テンプレートから新規作成の「標準のテンプレート」を選ぶ。Wordのバージョンが古い場合は右側に作業ウィンドウが表示されず、すぐに一つ下のテンプレート画面が出てくる場合がある

- テンプレートが出てくるので「宛名ラベルウィザード」を選ぶ

- 「宛先の同じラベルを1枚、または1ページ分作成する」を選ぶ

- 「オプション」を選ぶ

- 「製品番号」の中に購入した名刺カードに該当する製品番号があればそれを選ぶ。ない場合は「新しいラベル」を選ぶ

- 「新しいラベル」を選んだ場合は、自分でいろいろな寸法を指定する必要がある。指定しなければならないのは下の図の「上余白」や「ラベルの高さ」等の8項目。これらの情報は購入した名刺カードの袋に書かれている。「ラベル名」をつけると先ほどの製品番号のリストに登録され、今後利用するときにはそれを選べばよくなる。全て指定したらOKを押す

- この画面に戻るのでOKを押す

- 「新規文書」を選ぶと、指定の寸法で区割りをした状態になる。この際に「宛先」の部分に必要事項を入力しておくとそのまま流し込んでくれるが、結局はそのまま使えないことが多いので、何も書かなくてもよい

- 上記で必要事項を入力し、流し込んだ例。結局個別に書式設定をしなければならないので流し込む意味が余りない。1つしっかり作成し、これをコピーして他にも貼りつける

- 名前や住所を書く際は、テキストボックスを使うとうまくできる(傾向にある)。テキストボックスは下図の赤○部をクリックすると作成できる。テキストボックスの周囲の色は青○のラインカラーの設定で無色または白色にする。

- テキストボックス内にテキストを記入しておくと0.1mm単位での上下左右への移動が可能になる。テキストボックスの周囲の枠をダブルクリックし、レイアウトタブをクリックしてから「詳細設定」を選ぶと下記のメニューが出てくる。右方向の距離、下方向の距離を変更することで移動が可能になる。これによりテキストを自由な位置に配置することができる