(3)06/28の授業内容:Microsoft PowerPointの復習

Microsoft PowerPointとは

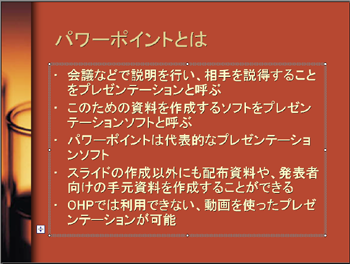

会議などで説明を行い相手を説得することをプレゼンテーションと呼ぶ。従来、プレゼンテーションを行う際にはOHPが利用されていたが、現在ではコンピュータを用いたプレゼンテーションが主流となっている。

プレゼンテーションの資料を作成するソフトをプレゼンテーションソフトと呼ぶ。Microsoft PowerPointは代表的なプレゼンテーションソフトとして広く利用されている。

OHPとは異なり、パワーポイントをはじめとするプレゼンテーションソフトでは動画を扱うことができる。また、スライドを作成するのみでなく、配布資料や発表者向けの手元資料を作成することもできる。

効果的なプレゼンテーション

基本的にプレゼンテーションは、パワーポイント+配布資料により行うべきである。パワーポイントはわかりやすく伝える上では適しているが詳細はわかりづらい。配布資料は詳細がわかるが短時間で全てを読むのは難しい。両者を併用することで双方の持つデメリットをクリアできる。なお、聞き手は必ずしも発表者が意図したような発表の聞き方をしない。想定される聞き方は以下のとおりであるが、いずれの場合にも対応できるような発表をすることが望ましい。

- 原則として口頭の発表を聞く。よくわからない場合、疑問を感じた場合、詳しく知りたい場合に配布資料を見る。

- 原則として配布資料を読む。口頭での発表に耳だけは傾けておき、興味深いことを言った場合のみ前に目を向ける。

プレゼンテーション用の資料を作成する際は、口頭発表だけ聞いてもわかるし、配布資料だけを読んでもわかるように心がける。

良いスライドを作る

- 簡潔であること:文章で書くよりも箇条書きで書く。1スライドあたりの文字数が多くなりすぎないこと

- 文字は大きく:最低でも24ポイント程度を目安とする。読めない文字は書いていないのと同じ。

- コントラストを考える:様々な色を多用すると読みづらくなる。背景と文字の色のコントラストを考える。

- アニメーションを多用しない:本来、聞き手がどのように資料を見るのかは自由であるべきだが、アニメーションを使用すると、発表者のペースでしかスライドを見ることができなくなる。見栄えのよさはあくまでも補助的なものであり、内容で勝負すべき。

スライドの枚数を考える

スライドの枚数は発表時間に依存する。事前に発表の練習をすれば所要時間がわかるが、文字だけのスライドでは1分〜1分半、複雑なグラフを説明する場合は2分程度と考えておくとよい。発表練習をする場合、実際に声に出さずに練習すると早口になっている可能性もあるので、実際に声に出してみたほうがよい。また、実際の発表時間よりも1分程度早く終わるように準備しておくと、実際の発表ではちょうどよい時間となる場合が多い。

考えてみよう

アニメーションはとても面白い機能だが、多用しすぎると見づらくなることもある。下のリンクを右クリックして対象ファイルをZドライブに保存した後で、開いてスライドショーを実行してみよう。ファイル内の3枚のスライドはいずれも同一内容でありアニメーションのみが異なっている。1)説明をする立場、2)説明を聞く立場から、どのスライドが一番わかりやすいか考えてみよう。

課題

実習先に行った際に、次のように言われたとする。

「どうしてうちにインターンシップで来たいと思ったのですか? また短い期間ですが、どんなことを学んでみたいと思っていますか? パワーポイントを使って10分間程度でプレゼンテーションしてください」

この依頼に適切に応えられるよう、あなたはパワーポイントを作成することにした。実習先の担当者の方が真剣に応対してくれるよう、見栄えだけでなく中味のあるプレゼン資料を作ろう。

完成したパワーポイントファイルをメールに添付して提出する。

- 提出先:naoya@e.koeki-u.ac.jp

- メールのサブジェクト:パソコン研修第3回

- 本文:学籍番号氏名を記載する。あとはファイルを添付していれば良い。

添付ファイルに自信がない場合は、以下のURLを参考にしよう。

http://roy.e.koeki-u.ac.jp/~naoya/mew.htm

TeraTermがなんだかおかしい場合の対応方法

とりあえず、ホスト:roy.e.koeki-u.ac.jp、TCP Port:22でログインする。ログインした後で下記の設定変更を行い、変更した設定をファイルに保存すると、以後はトラブルなく利用できるようになる。

- 日本語が入力できない:メニューバーの[Setup]→[Terminal]からKanji(receive)とKanji(Transmit)をEUCに変更しOK

- 黒背景で白文字にしたい:メニューバーの[Setup]→[Window]からColorのReverseボタンを押しOK

- 文字が小さい:メニューバーの[Setup]→[Font]からSizeを適宜変更(14ポイントくらい?)。変更後OK

- 起動直後にホスト名が表示されていない:メニューバーの[Setup]→[TCP/IP]で、上の白いところにroy.e.koeki-u.ac.jpと入力し右横のAddボタンを押す。これにより下のリストに追加される。その後OK

- 起動直後にTCP Portが23になっている:メニューバーの[Setup]→[TCP/IP]でPort#を22にしてOK

- 設定を保存する:メニューバーの[Setup]→[Save setup]で、設定ファイル(TERATERM.INI)をzドライブの中のWindowsの中に保存しておく。

これらの設定完了後、一旦TeraTermを終了し、再度起動すると全ての設定が有効になっている。変更をしてもSave setupをしないと、TeraTermを終了すると全ての設定は保存されている設定(つまり、駄目な設定)に戻ってしまう。

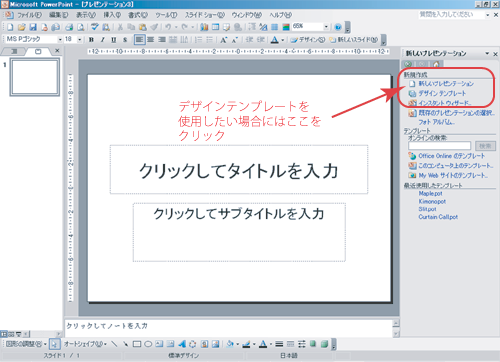

パワーポイントの画面構成

- スライド作成領域:スライド本体。ここに作成した内容が液晶プロジェクタ等によりスクリーンに投影される。

- スライド一覧:作成したスライドの一覧が表示される。特定のスライドをクリックすると、そのスライドがスライド作成領域に表示される。スライドの順番を変更することもできる。

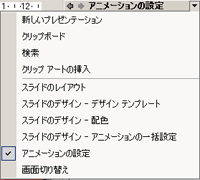

- 作業ウィンドウ:スライドレイアウトの選択やクリップアートの挿入、アニメーションの適用時に使用。

- ノート:発表者の手元資料として印刷できる領域。読み上げる内容や説明のポイントなどを記載。

- メニューバー:様々なメニューがカテゴリごとに割り当てられている。

- ツールバー:よく使用する機能がボタン形式で割り当てられている。

パワーポイントの作成方法[1]背景の指定

起動直後には以下のように白色背景のスライドが表示される。このままでよければ入力を開始する。背景の変更方法は「背景色の変更」と「デザインテンプレートの適用」の2種類がある。

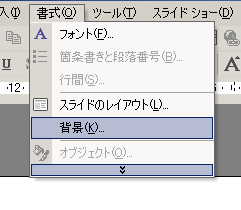

背景色の変更

背景色を変更する場合はメニューバーの[書式]→[背景]を選択し、変更したい色を指定する。この際「塗りつぶし効果」を選ぶとグラデーション等も指定可能になる。適用方法は「すべてに適用」と「適用」の2種類があるが、これらの違いは下記の通り。

- すべてに適用:指定した色が今後作成するスライドを含めた全てのスライドに反映される

- 適用:指定した色が当該スライドにのみ反映される

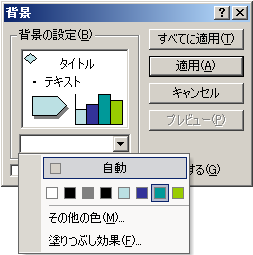

デザインテンプレートの適用

デザインテンプレートとは背景のデザインや配色、フォントの種類やサイズなどのスタイルがあらかじめ規定されたもので、これを利用することで背景色と文字の色のコントラストの問題を考慮する手間を省くことができる。

デザインテンプレートを利用する場合は、作業ウィンドウから「デザインテンプレート」を選ぶ。すると利用できるテンプレートの一覧が表示されるので、適用したいものをクリックして指定する。

同一内容でもテンプレートにより印象がかなり異なることがわかる。

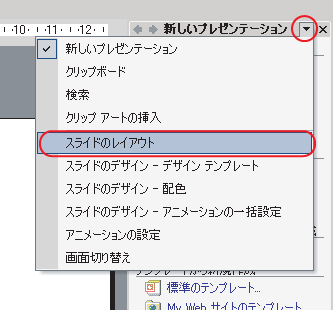

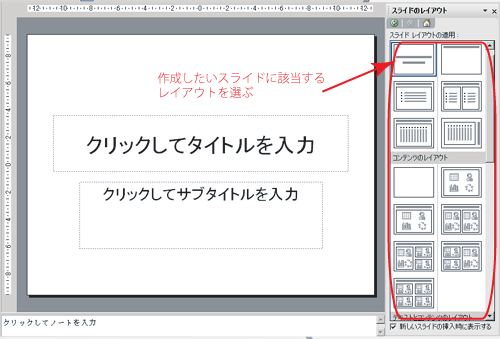

パワーポイントの作成方法[2]レイアウトの指定・テキスト入力・スライドの追加削除

レイアウトの指定

入力を開始する前に、スライドのレイアウトを指定する。作業ウィンドウより「スライドのレイアウト」を選び、該当するものを選択する。

文字の入力

「クリックして○○を入力」の箇所をクリックすることで文字を入力することができる。枠の位置や枠のサイズは自由に変更できる。

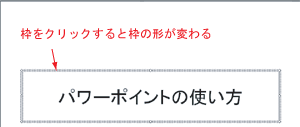

枠が表示されている状態で枠をクリックすると枠の形が変化する(斜線→点線)。

この状態で枠をクリックしてマウスで移動すると、枠の位置を変化させることができる。キーボードのカーソルキー(矢印キー)でも移動することができる。

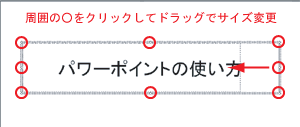

枠を選択すると周囲に8つの○が表示される。この○の部分にマウスを合わせてドラッグすると、枠のサイズを変更することができる。

ツールバーのボタンを使用することで、文字の大きさや書体、色などを自由に設定できる。各ボタンの働きは以下のとおり。

:フォントの変更。変更したい文字を選択した上で指定する。

:フォントの変更。変更したい文字を選択した上で指定する。 :文字サイズの変更。変更したい文字を選択した上で指定する。

:文字サイズの変更。変更したい文字を選択した上で指定する。 :太字にする。太字にしたい文字を選択した上で指定する。

:太字にする。太字にしたい文字を選択した上で指定する。 :斜体にする。斜体にしたい文字を選択した上で指定する。

:斜体にする。斜体にしたい文字を選択した上で指定する。 :下線を引く。下線を引きたい文字を選択した上で指定する。

:下線を引く。下線を引きたい文字を選択した上で指定する。 :影を付ける。影を付けたい文字を選択した上で指定する。

:影を付ける。影を付けたい文字を選択した上で指定する。 :左詰め。該当する文字を選択した上で指定する。

:左詰め。該当する文字を選択した上で指定する。 :中央揃え。該当する文字を選択した上で指定する。

:中央揃え。該当する文字を選択した上で指定する。 :右揃え。該当する文字を選択した上で指定する。

:右揃え。該当する文字を選択した上で指定する。 :文字色の変更。変更したい文字を選択した上で指定する。

:文字色の変更。変更したい文字を選択した上で指定する。

スライドの追加・削除・移動

スライドの追加:メニューバーの![]() のボタンを押すと、現在作成中のスライドの後ろに新しいスライドが追加される。

のボタンを押すと、現在作成中のスライドの後ろに新しいスライドが追加される。

スライドの削除:削除したいスライドが表示されている状態で、メニューバーの[編集]→[スライドの削除]を選ぶ。左側のスライド一覧で削除したいスライドを選択した上でキーボードのDeleteキーを押してもよい。

スライドの順番の変更:左側のスライド一覧で、移動したいスライドをクリックして選択してから、移動したい場所にドラッグする。下の例ではスライド1を選択し、下に移動している。スライド2と3の間に灰色の線が表示されている点に注目。この状態でマウスを放すとスライド2と3の間に1が移動される。

パワーポイントの作成方法[3]図表の挿入

クリップアートの挿入

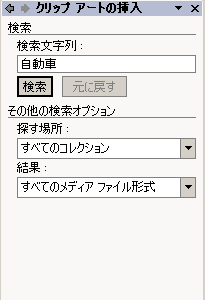

クリップアートはMicrosoft Officeに標準搭載されている図である。これを挿入する場合は以下の3種類のいずれかの操作を行う。

- メニューバーの[挿入]→[図]→[クリップアート]を選択

- ツールバーの

ボタンを押す

ボタンを押す - 作業ウィンドウの[クリップアートの挿入]を選択

いずれの操作を行っても作業ウィンドウに下記の画面(左側)が出てくる。挿入したい図の名前を入力して検索すると、関連する図の候補が一覧表示される(右側)。挿入したい図をクリックするとスライドに挿入される。挿入した図形は自由にサイズを変更することができる。

図の挿入

自分で作成した図や写真を挿入することもできる。

- メニューバーの[挿入]→[図]→[ファイルから]

- ツールバーの

ボタンを押す

ボタンを押す

のいずれかの操作を行い、該当する図を選択することで挿入できる。挿入した図はクリップアートと同じように自由にサイズを変更できる。

表の挿入

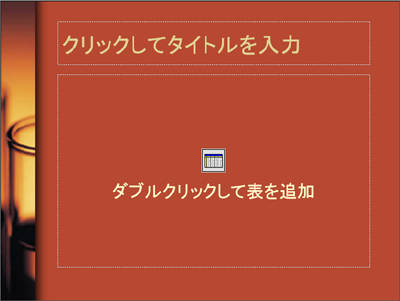

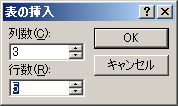

表を作成する場合は、スライドレイアウトで を選ぶ。

を選ぶ。

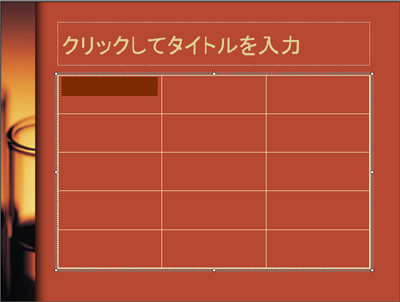

スライドのレイアウトで表形式を選ぶと左のようなレイアウトになる。

「ダブルクリックして表を追加」の部分をダブルクリックすると表の列数と行数を指定するメニューが表示される。ここで該当する数字を指定してOKを押す。

表が出来上がるので、各セルに必要事項を記入する。

エクセルで作成した表を貼り付けることもできる。エクセルで作成した表を選択してコピーし、貼り付けたいスライドで「貼り付け」を行う。貼り付けの際には、メニューバーの[編集]→[形式を選択して貼り付け]で「図」を選んで貼り付ける。通常の貼り付けを行うときれいに貼り付かない場合がある。

表だけでなく、エクセルで作成したグラフをコピーして貼り付けることもできる。エクセルで作成したグラフを選択してコピーし、貼り付けたいスライドで「貼り付け」を行う。貼り付ける際には、メニューバーの[編集]→[形式を選択して貼り付け]で「図」を選んで貼り付ける。通常の貼り付けを行うときれいに貼り付かない場合がある。

パワーポイントの作成方法[3]図表の作成

自分で図をかくこともできる。図形の描画にはツールバーにある![]()

![]() これらのボタンを使用する。該当するボタンを押した上で、スライド上でマウスをドラッグすることで好きなサイズで図を書くことができる。図形の塗りつぶし色や枠の色は自由に変更できる

これらのボタンを使用する。該当するボタンを押した上で、スライド上でマウスをドラッグすることで好きなサイズで図を書くことができる。図形の塗りつぶし色や枠の色は自由に変更できる

→するとこんな風に四角が書ける→

→するとこんな風に四角が書ける→

ツールバーの図形描画用のボタンの働きはそれぞれ以下の通りである。

:直線を描く

:直線を描く :矢印を描く。初期設定では終点が矢になる

:矢印を描く。初期設定では終点が矢になる :四角を描く。Shiftキーを押しながらマウスをドラッグすると正方形が描ける

:四角を描く。Shiftキーを押しながらマウスをドラッグすると正方形が描ける :円を書く。Shiftキーを押しながらマウスをドラッグすると真円が描ける

:円を書く。Shiftキーを押しながらマウスをドラッグすると真円が描ける :文字を入力することができるボックス(横書き)を作る。スライドのレイアウトではボックスが足りない場合に利用

:文字を入力することができるボックス(横書き)を作る。スライドのレイアウトではボックスが足りない場合に利用 :文字を入力することができるボックス(縦書き)を作る。スライドのレイアウトではボックスが足りない場合に利用

:文字を入力することができるボックス(縦書き)を作る。スライドのレイアウトではボックスが足りない場合に利用 :丸や四角以外の図形を描画することができる

:丸や四角以外の図形を描画することができる

左側の図はオートシェイプの中身であり、四角や直線意外にも様々な図形を描画することができる。

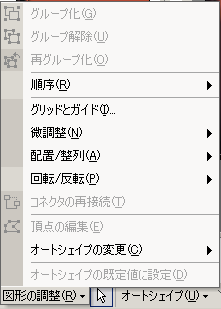

左側の図はツールバーの「図形の調整」の中身で、ここではよく使うものだけ説明する。

順序:複数の図形を描画し、重なっている部分がある場合に、どちらを前面に出すかを指定する。

回転/反転:任意の角度への回転や、反転(線対称な図形にする)ができる。

グループ化:多くの図は複数の図形で構成されるが、これをまとめて1つのグループとすることをグループ化という。グループ化を行うことで図の拡大縮小を行う場合に、個別の図形について個々に拡大縮小をしなくても一度に変更ができるようになる。

:作成した図形の塗りつぶし色を指定する。色を変更したい図形を選択した後で、ボタン右の▼より色を選択、指定する

:作成した図形の塗りつぶし色を指定する。色を変更したい図形を選択した後で、ボタン右の▼より色を選択、指定する :作成した図形のラインカラーを指定する。色を変更したい図形を選択した後で、ボタン右の▼より色を選択、指定する

:作成した図形のラインカラーを指定する。色を変更したい図形を選択した後で、ボタン右の▼より色を選択、指定する :入力した文字の色を指定する。色を変更したい文字を選択した後で、ボタン右の▼より色を選択、指定する

:入力した文字の色を指定する。色を変更したい文字を選択した後で、ボタン右の▼より色を選択、指定する :作成した図形の線の太さを変更する。変更したい図形を選択してボタンを押し、太さを指定する

:作成した図形の線の太さを変更する。変更したい図形を選択してボタンを押し、太さを指定する :作成した図形の線の種類(実線、点線)を変更する。変更したい図形を選択してボタンを押し、該当するものを選ぶ

:作成した図形の線の種類(実線、点線)を変更する。変更したい図形を選択してボタンを押し、該当するものを選ぶ :矢印の形や方向(始点と終点のどちらにつけるか)を変更する際に利用する。変更したい線分を選択してボタンを押し、該当するものを指定する

:矢印の形や方向(始点と終点のどちらにつけるか)を変更する際に利用する。変更したい線分を選択してボタンを押し、該当するものを指定する :作成した図形に影をつける。影をつけたい図形を選択してボタンを押し、影の種類や方向を選ぶ

:作成した図形に影をつける。影をつけたい図形を選択してボタンを押し、影の種類や方向を選ぶ :作成した図形を立体的にする。変更したい図形を選択してボタンを押し、どれか選ぶ

:作成した図形を立体的にする。変更したい図形を選択してボタンを押し、どれか選ぶ

プレゼンテーションの実行(スライドショー)

実際にプレゼンテーションを行う際は、作成したスライドを全画面表示で1枚ずつ順に提示する。これをスライドショーという。

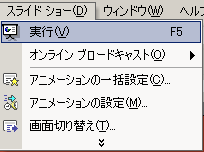

スライドショーを実行するためには以下の3種類の方法がある。

- メニューバーの[スライドショー]→[実行]を選ぶ(必ず1枚目から実行される:下図左)

- F5キーを押す(必ず1枚目から実行される)

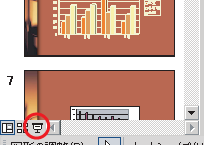

- 左下のスライドショーボタンを押す(任意のスライドから実行される:下図右)

3番目の方法で実施する場合は、事前にスライド一覧で、開始したいスライドを選択しておく必要がある。発表後の質疑応答などで「5枚目のスライドを見せてください」というような場合に、5枚目からスライドショーを実行できるので、非常に便利な方法である。

次のスライドを表示する:マウスの左クリック、もしくはキーボードの↓キー(後述のアニメーションを利用している場合は次のアニメーションが表示される)

一つ前スライドを表示する:マウスの右クリックで「前へ」、もしくはキーボードの↑キー

スライドショーを途中で終了する:マウスの右クリックで「スライドショーの終了」

アニメーションの設定

プレゼンテーションを行う際に、スライドの文字や図表に動きを持たせることができる。これをアニメーションという。

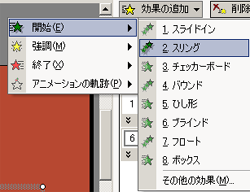

アニメーションの適用の方法は下記の通り

作業ウィンドウで、「アニメーションの設定」を表示させる

アニメーションを行いたいテキスト(の枠)や図を選択する

「効果の追加」ボタンから適用したいアニメーションを選ぶ。「開始」:テキストを出現させる、「強調」:表示されているテキストに対するアニメーション、「終了」:テキストを消失させるというカテゴリに分かれている。

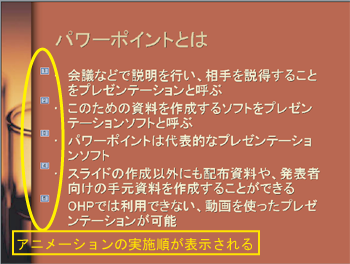

アニメーションを指定すると、スライドのテキストの横に、アニメーションが実施される順番が表示される

アニメーションの実施順は、作業ウィンドウで自由に変更することができる

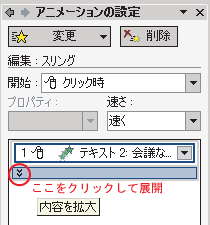

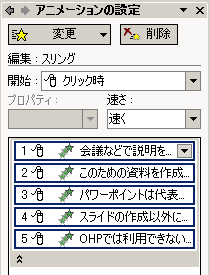

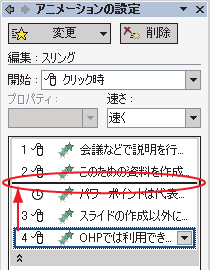

適用したアニメーションのリストは作業ウィンドウに表示されているので、確認することができる。全てが表示されていない場合は、左図の赤丸部をクリックすることで表示されるようになる

全てを表示した結果。選択したテキスト枠には箇条書きで5項目が記述されていたため、5つのアニメーションが適用されたことがわかる

左端の通し番号がアニメーションの実施順である。その右のマウスの絵は、クリックをするとアニメーションが開始することをあらわしている

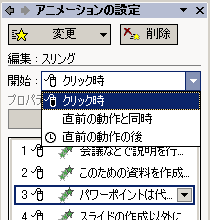

アニメーションの開始のタイミングは、1)マウスをクリックした場合、2)1つ前のアニメーションと同時、3)1つ前のアニメーションの後、を選ぶことができる(初期設定では1になっている)

タイミングを選択するためには、変更したいもの(左の図では3)を選択した状態で「開始」からいずれかを選ぶ。

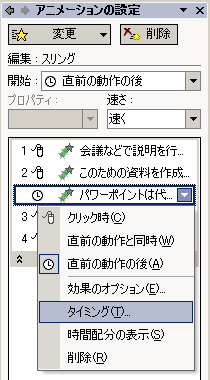

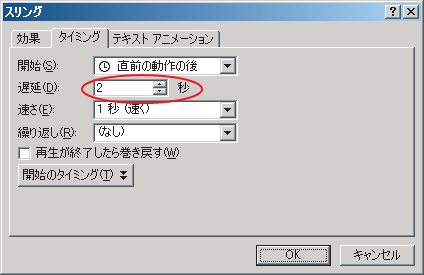

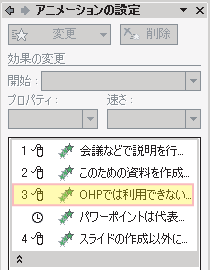

「直前の動作の後」を選択した場合、動作の後何秒後にそのアニメーションを開始させるかを指定する必要がある(初期設定は0秒)。該当するアニメーションの右端の▼をクリックして「タイミング」を選択する

出現するメニューから、「タイミング」タブを選択し、「遅延」の部分で時間を指定する

アニメーションの実施順を変更する場合は、変更したいものをクリックし、変更先にドラッグする。ドラッグをしていると、既存のアニメーションの間に黒の実線が表示される(左図赤丸)ので、該当するところで離せば、そこに移動される

実施順が変更になっていることがわかる

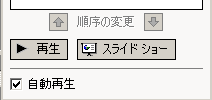

作業ウィンドウ下部の再生ボタンを押すと、アニメーションのプレビューを見ることができる

配布資料の作り方・手元資料の作り方

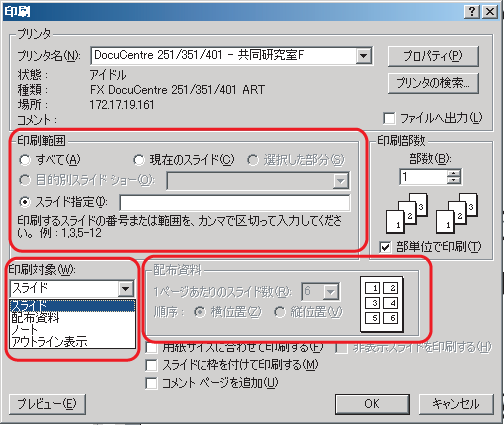

印刷をする際に設定をすることで配布資料や発表者の手元資料を簡単に作成することができる

- 印刷範囲:全てのスライドを印刷する、現在表示しているスライドを印刷する、指定したスライドを印刷する、から選ぶことができる

- 印刷対象:スライド(用紙1枚あたり1スライド)、配布資料(用紙1枚あたり1〜9スライド)、ノート(用紙上部に1スライド、下部にノートに記載した内容を印刷)から選ぶことができる

- 配布資料:印刷対象を配布資料にした場合のみ設定可能。1ページ当たりのスライド数を指定する

左から順に、配布資料(1ページあたり6枚)、配布資料(1ページあたり3枚)、ノートでの印刷例