この講義では、以下のような講義と、観測から成り立つ。

毎回レポートが出題されるので、それを提出する。 毎回出席し毎回提出すること。

また、組版実習のため、数学の内容を理解しながらまとめる作業をする。

等の題材を用い、数学的理解を行いながら、 自分で作成したデータについてまとめていく。

作業用の directory を作成し、望遠鏡観測に必要なアカウント申請を行う。

Kterm で

#mkdir Dtd

としておく。本講義ではこの directory の中で作業する。

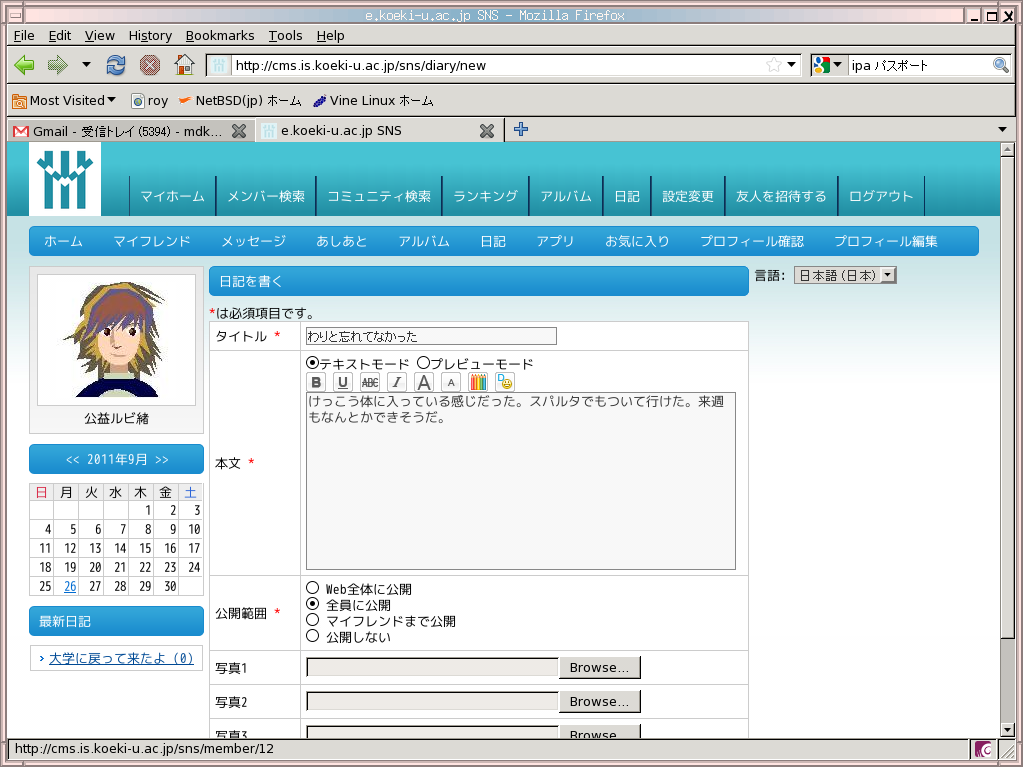

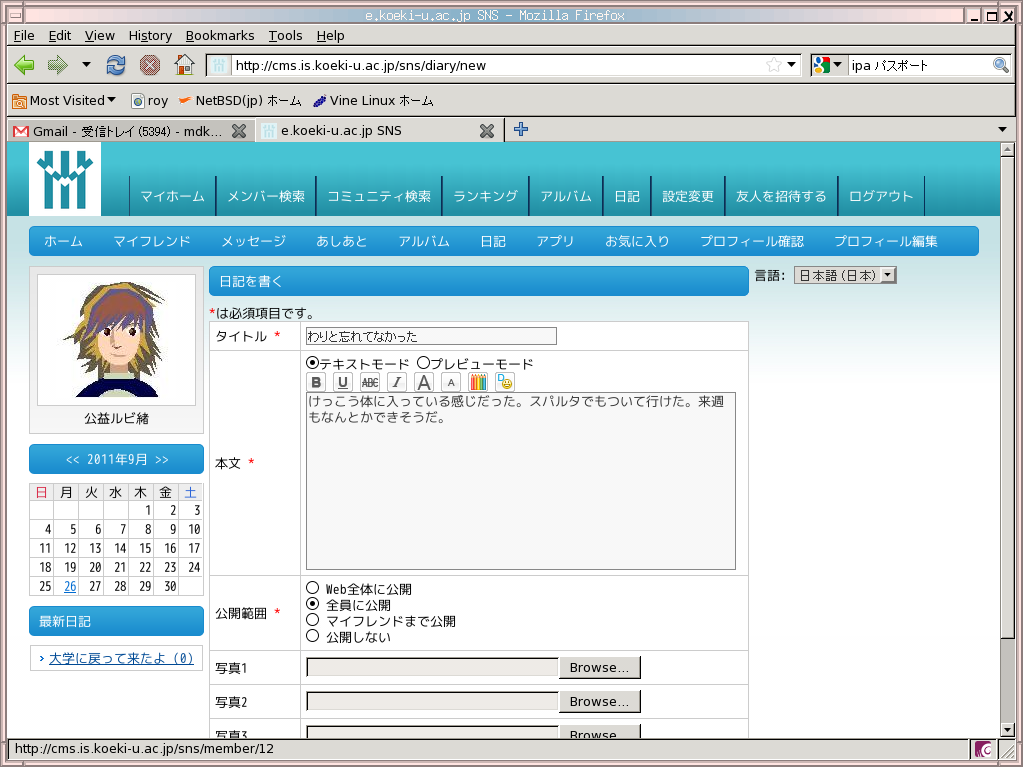

レポートにする資料として、データを上げたり、 状況をメモする blog を作成する。 また、皆で記録を取ることができるような共同の表を持っていると便利である。 コミニュティをつくって参加を呼びかけよう。 大学の Social Network System を使ってブログを書きたい。 SNS ページへ

コミニュティには、趣味、ゼミの内容、講義内容のまとめ、 その他など 3 つくらい用意し、招待状を発送しよう。

ブログを投稿してみよう。

現在官公庁のホームページには、フラッシュなどの派手な効果が使われていない。 また色合いのはっきりしたものに変更されている。ダウンロードすべき様式は、 PDF という形式のファイルに次々と変更されている。 新しい技術についていけないので使用していないというわけではない。 これはなぜなのだろうか?

読みやすい電子文書とはどういうものか、考えてみよう。

情報バリアフリーの概念: 情報は、 あらゆる人全てが亨受すべきである について考えてみよう。 情報提供機器の装置やソフトウェアを改善することにより、 全ての人間が同じ情報を損失なく得ることができるようにする取りくみのことであった。 しかし、実際はディジタルデバイド(情報格差)が発生しており、 現実的には解決されるべき問題が発生している。

ディジタルデバイドには、情報手段の格差、通信手段の格差などがある。

ディジタルデバイドにおける弱者には、発展途上国の市民や、 山間地、離島の市民 (過疎型) 、通信手段の操作に困難を伴う高齢者、 周辺装置 (キーボード操作や画面) の操作や確認が難しい障害を抱える人々などが挙げられる。

連立方程式のもとめかたを復習しよう。

解をあらかじめ作り、任意の方程式を変数の分だけ 作成できるプログラムを考えてみよう。