roy > naoya > 情報リテラシーII > (1)プレゼンテーション[1]-基本操作

(1) プレゼンテーション[1]-基本操作

[3]プレゼンテーションの組立て

先ほどのスライドについては、どちらを作成しても構わない。どちらも正しい。ただし、そのスライドやそのプレゼンテーションが良いとみなされるかどうかは相手次第である。

ポイント0 いきなりスライドを作らない

プレゼンテーションの準備をする際、いきなりプレゼンテーションソフトを起動して作り始めるのはご法度である。だめな理由は複数ある。

- デザインがプレゼンテーションソフトのレイアウトに依存する。具体的には箇条書きで文章ばかりのスライドになってしまいがち。箇条書きは通常の文章よりは読みやすいがベストではない

- 自分が作りたいスライドを作って満足するが、話の流れができておらず聞き手は何を言いたいのか理解することができない

- ストーリーは組み立っているが、聞き手には興味がない内容であり聞いてもらえない

ありがちな駄目パターン→「先生、○分の発表だとスライドは何枚ですか」と確認し、その枚数分のスライドを作る。枚数をかせぐために無理やりスライドを足したり、話す内容をしっかり考えずにとりあえず写真ばかりのスライドを複数準備してできた気持ちになる。しっかり準備せず当日はトークで乗り切ると考えているが、話があちこちに飛んで結局何が言いたいのかわからなかったり、あっという間に終わってしまったりする。

ポイント1 聴衆を分析する

聴衆の属性や人数、興味・関心(興味あり、強制的に参加されられている等)、事前知識(知識なし、多少は知っている、専門用語まで理解している)などによりプレゼンテーションの進め方は異なる。

興味がない人が多いなら最初に面白い話をして、関心を持ってもらえればそれだけで成功かもしれないし、興味を持っている人が多いならば、より専門的な話をして内容を理解してもらうのが良いかもしれない。同じテーマでも聴衆の属性によって話す内容は変えるべきであると考えること。

ポイント2 結論を決める

聴衆を分析したら、その聴衆に対して何を伝えるのかを考える。例えば、オープンキャンパスで大学紹介を行うことを考える。聴衆が(1)高校1年生、(2)高校3年生、(3)高校3年生の保護者、である場合、何を結論として伝えるとよいだろうか。考えてみよう。

| 対象 | 結論として伝えるべきこと |

|---|---|

| (1)高校1年生 | 楽しい? |

| (2)高校3年生 | 学びたいことが学べる? |

| (3)高校3年生の保護者 | 良いところに就職できる? |

自分が話したいことは聴衆が聞きたいことであるとは限らない。聴衆に興味を持って聞いてもらうためには、聴衆分析と分析結果を踏まえた結論の設定が必須である。

一般論として、

ポイント3 発表の構成を考える

結論を決めた後で、結論に導くストーリーを考える。この際のポイントは3点ある。

- 興味を引くエピソードから始める(夜泣きがうるさい時期に、ようやく子供を寝かしつけたと思ったらタイミングを見計らったように旦那が帰ってくる。)。

- 聴衆にとって身近な話題を提供する(最近は高齢者の事故が報道で多く取り上げられるが、人口10万人当たりの交通事故件数をみると、若者の事故の方が圧倒的に多い。皆さんは事故を起こしませんか?)。聴衆に質問をしてみるのもよい。

- 研究動向を話す(児童生徒向けの交通安全教育手法として、スケアード・ストレート法(スタントマンが事故に遭う)が用いられることがある。その場では恐怖感を植え付けることができるが、その後の行動変容にはつながりにくいという指摘がなされている)。

- その他、聴衆の興味を引くことができるなら何でもよい。

|

導入 キーメッセージ1 キーメッセージ2 キーメッセージ3 結論 |

導入 結論 キーメッセージ1 キーメッセージ2 キーメッセージ3 (結論の繰り返し) |

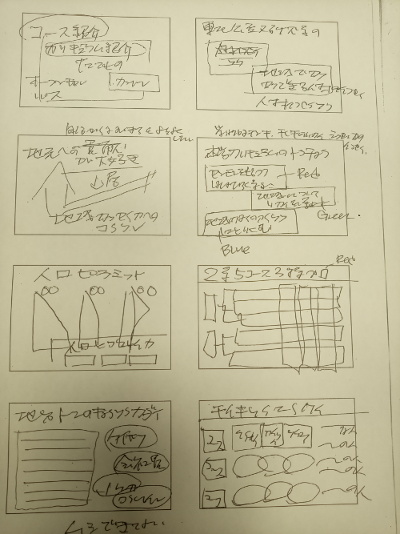

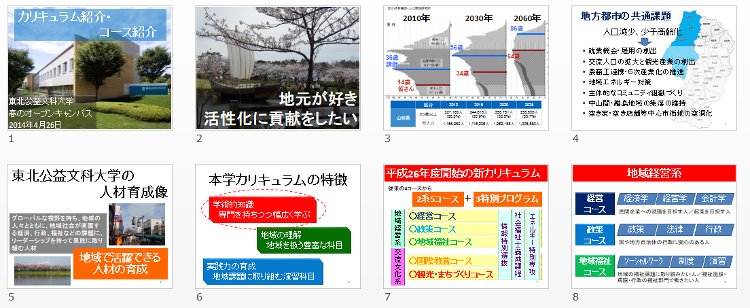

ポイント4 アナログで考えること

付箋や4コマノートを準備し、作成するスライドのイメージを書いてみよう。イメージなくプレゼンテーションソフトで作ろうとすると、前述の通り箇条書きばかりのスライドになってしまう。アナログでスライドイメージを作成してからスライドを作ると、自由な発想でわかりやすいスライドを作ることができる。完成したらスライドイメージを全て並べて、発表を頭の中(または声に出して)シミュレーションしてみる。話の流れがわかりにくい(飛躍していたり、脱線していたり)箇所がないかどうかを確認する。

以下は、アナログで作成した後で、スライドを作成した例である(手書きは縦方向、スライドは横方向に並んでおり、対応がわかりづらいが)。

ポイント5 スライドを作る

次回取り上げる。

ポイント6 ひたすら発表の練習をする

慣れないうちは読みあげ原稿を作成するとよい。原稿を作成することで、発表の所要時間を把握することができる。原稿ができたらひたすら練習を行う。練習をすることで、本番では原稿を使わなくても話せるのが理想である(原稿を読むとヘッドダウンになり、声が通りにくくなる)。想定される質問に対する回答も前もって準備しておく。

[4]練習

次のテーマから1つ選び、(1)聴衆分析を実施し、(2)結論を定め、(3)キーメッセージを3つ設定する。相互に発表をすることで自分のプレゼンテーションの企画をさらに改善できないか検討する。

- オープンキャンパスで、高校1年生を対象に学生の立場で大学を紹介する。高校1年生は自分で応募して来た。

- オープンキャンパスで、高校1年生を対象に学生の立場で大学を紹介する。高校1年生は高校の先生の指示で来た。

- この授業で、自分の興味のある○○について話す。授業の履修者が○○について興味があるかどうかはわからないので予想するしかない。

3番の○○は何でもよい。地球温暖化でも人口減少でも自動運転でも良いし、好きなアーティスト、釣りの魅力、万年筆のインク等々、何でもよい。

- s4にアクセスし、以下の情報を記入する。

- 選んだテーマ

- 聴衆分析(1)聴衆の発表内容への興味関心

- 聴衆分析(2)聴衆のテーマに関する事前知識(テーマに関連して何を知っていて、何を知らないか)

- 聴衆分析(3)聴衆のニーズ(**について知りたい、早く終わってほしい…等)

- これらを踏まえたプレゼンテーションの方針(聞いてよかったと思ってもらうためには、何をどのように話せばよいか。例:写真多めで楽しそうな雰囲気を伝える。大学のカリキュラムと就職先のデータを詳細に説明する等々)

- プレゼンテーションの結論

- 結論の根拠となるキーメッセージ3つ

- その他(なにかあれば)