roy > naoya > 情報リテラシー > (7)情報検索[2]-データベース検索

(7) 05/23の授業内容:情報検索[2]-データベース検索

[1]データベースを用いた論文検索・新聞記事検索

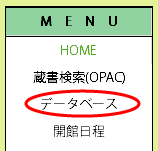

本学、メディアセンターのページにアクセスし、「データベース」を確認してみよう。

ここでは紙媒体である新聞記事や論文を検索することができる。新聞については本文を読むことができ、一部の論文も全文を読むことができる。こうしたデータベースを用いることで、紙媒体の資料の検索の難しさを補うことができる。

論文とは

大学や研究機関において行われる研究は、論文という形で発表される。論文は学会の発行する学会誌や、大学の発行する紀要など、書店では購入することができない雑誌に掲載される。これらは通常では入手することが難しいが、検索をして全文を閲覧したり、図書館経由で取り寄せたりすることができる。

[2]CiNii

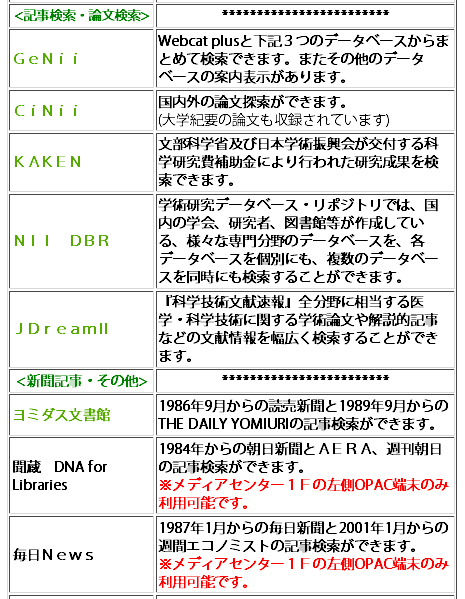

CiNiiは国立情報学研究所が運営する論文情報検索サービスであり、国内の論文の検索を行うことができる。一部の論文はPDF形式で全文を閲覧できる。

検索自体は無料であり、学外利用も可能である。ただし、全文を閲覧できる論文数は少なくなる。PDF形式で閲覧できる論文は、[1]無料一般公開、[2]定額料金を支払っていれば無料、[3]有料の3種類があり、学内から閲覧する場合は[1][2]が閲覧でき、学外の場合は[1]のみが閲覧できる。ただし、ドミトリーは学内と同一ネットワークであるため[1][2]が閲覧できる。

「本文あり、または連携サービスへのリンクあり」を選択し、キーワードを入力して検索を行うと、PDF形式で全部を読める論文のみが検索対象となる。「全件」を選ぶと登録されている全ての論文が対象となる。

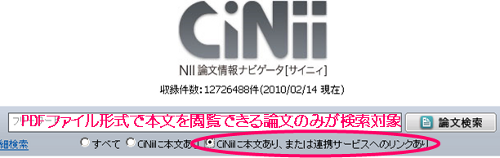

「本文あり、または連携サービスへのリンクあり」を選び、好きなキーワードを入れて検索してみよう。すると、以下のような検索結果が得られるはずである。

まず、その論文のタイトルや著者名が表示され、その下に[CiNii PDF]ボタンが表示される。このボタンをクリックすると本文を読むことができる。

「本文あり」でなく「全件」で検索した場合は[CiNii PDF]ボタンがないものもあるが、上の緑枠で囲んだ内容がわかれば、メディアセンターに依頼を出して取り寄せることができる。なお、レポート作成等でこの資料を引用した場合は、引用文献としてレポート末尾に記載する必要がある。その際は緑枠で囲まれた情報を漏れなく記載する。

- 著者名:神田直弥、石田敏郎

- 論文タイトル:航空機事故とヒューマンファクター(<特集>ヒューマンエラーからのリカバリ)

- 収録雑誌名:オペレーションズ・リサーチ:経営の科学

- 巻(Vol):45

- 号(No):11

- ページ:574-579

- 発行年:2000

練習(1)

CiNiiで自分の関心のあるテーマに関する論文が何件あるか調べる(全件と本文あり)。関心のあるテーマが思いつかない場合は基礎演習の担当教員名で調べる。

[3]J-DreamIII

JDreamIIIは科学技術振興機構(JST)が運営する科学技術関連の文献の検索サービスであり、国内外の論文検索を実施することができる。登録件数は6000万件であり、日本最大の科学技術文献のデータベースである。論文の全文を閲覧することはできないが、200字程度の抄録を読むことができる(日本語以外の言語の論文であっても抄録は日本語で作成されている)。

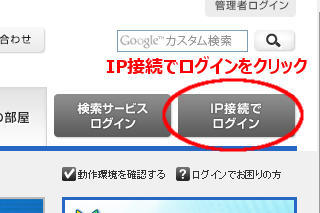

まず、名前を入力してログインする。

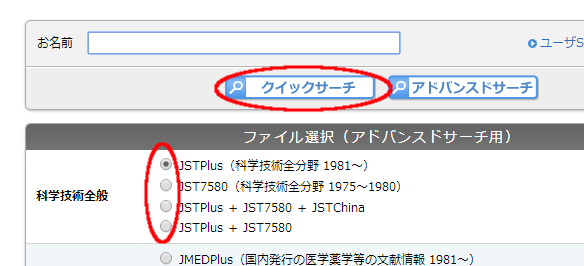

次に、検索するデータベースを選択する。

- JSTPlus:1981年以降の科学技術論文

- JST7580:1975〜1980年の科学技術論文

- JMEDPlus・MEDLINE:医学薬学論文

通常は、「JSTPlus」を選択し「クイックサーチ」をクリック。

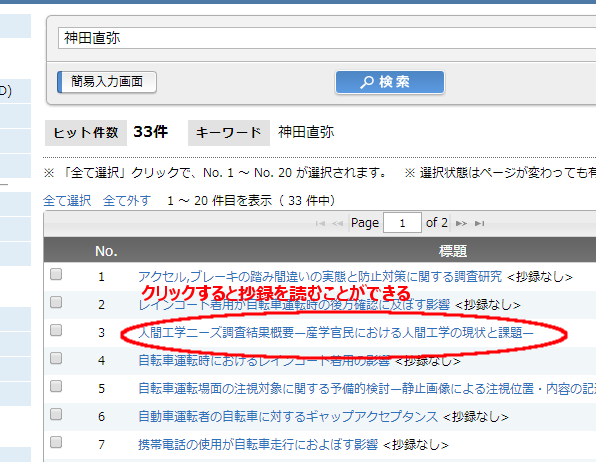

検索画面が表示されるので、キーワードを入れて検索をする。

検索結果の例を示す。一覧に表示された論文をクリックすると収録されている雑誌等の情報を見ることができる。「抄録なし」と書かれていない論文については200字程度の抄録も読むことができる。

練習(2)

J-DreamIIを使い、先ほどCiNiiで検索したキーワードと同じキーワードで検索し、検索結果が何件になるか調べる。

[4]ワープロ課題

実施すること

自分で自由にテーマを設定し、そのテーマについて調べた上で、自分なりの意見や解決策を検討する。これらをLibreOffice Writerを用いて適切にまとめて提出し、内容について発表会で発表する。

テーマの例

現在関心を持っている事柄であればなんでも良い。いくつか例を挙げる。

- 交通事故の発生状況を踏まえた今後の事故防止対策について

- バイオエタノールの生産に伴う穀物価格の高騰について

- 地球温暖化に対する取り組み状況と対策について

- 商店街の活性化に関する取り組み事例について

- 公共施設のバリアフリーの対応状況について

- 裁判員制度の問題点について

課題の進め方

以下の流れで実施する。LibreOffice Writerを使用してまとめる。

- テーマを決定する

- そのテーマについて、CiNiiやJ-DreamIIIを用いて検索し、テーマに関連する論文を見つける(最低1つ)。WWWで別途テーマに関する統計データを探してもよい。最低1つは論文を見つけること

- 見つけた資料をまとめる。この際、盗作と疑われないよう適切に引用する

- 見出しや図表などは自動的に連番がつけられるよう、スタイル設定機能を使用する

- 自分の意見を述べ、レポートをまとめる

- まとめた結果を発表する

第13回・14回の授業を発表会とし、まとめた結果を発表する。レポートの提出は13回目の授業の前日までとする。

第12回目の授業は、5番目の作業を行う日とする。1〜4については、時間があれば授業中に実施する。時間がない場合は宿題となる。

他の授業でレポートを作成する際や、卒業論文を作成する際も基本的には同様の手続を取る。今後のレポート作成で困ることがないよう、一連の作業方法をしっかりと身につけて欲しい。

提出要領

- 課題提出期限:7/3(木)17:00

- 提出方法:課題提出用メールアドレスに、.odtファイルを添付ファイルで提出

- 提出した資料に基づき、第13・14回目の授業で発表する。

[5]出席課題

ワープロ課題のテーマを決定し関連する論文を探す。テーマと使用する論文を報告する。最終的に発表することを踏まえ、恥ずかしくないテーマを選ぶこと。

5ページ以上の論文を利用すること。4ページ以下の論文は学会発表のレジュメの可能性がある。学会発表のレジュメは内容について審査を受けていない場合が多いので、信頼性の低い情報が含まれる可能性がある。

- To:課題提出用メールアドレス

- Subject:literacy07

- 提出期限:授業終了時まで

- 使用する論文については以下の情報を記載する

- 著者名

- 論文タイトル

- 掲載雑誌名

- 巻(Vol)(ない場合もあり)

- 号(No)(ない場合もあり)

- ページ数(例:pp.10-22)

- 発行年

次週は、資料をまとめる際の適切な「引用」方法について取り上げる。資料を見つけていないと作業が出来ないので、最低でも1つは探しておくこと。