roy > naoya > 情報リテラシー > (10)LibreOffice Writer[4]-スタイル設定[2]

(10) 06/18の授業内容:LibreOffice Writer[4]-スタイル設定[2]

[0]前回休んだ人

前回休んだ人および前回のファイルが行方不明になった人は、前回の作業をすべて実施した以下のファイルをダウンロードして作業をする。

Zドライブに保存をしてから開かないと作業ができない。

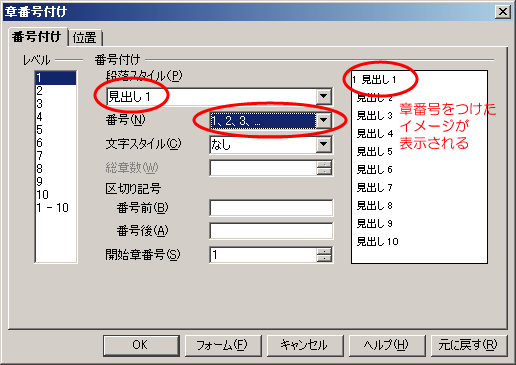

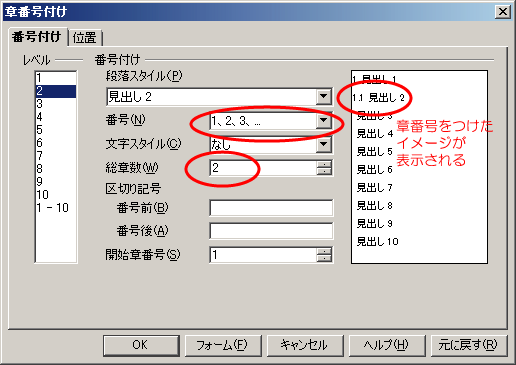

[1]章見出しへの番号づけ

「見出し1」と「見出し2」にそれぞれ「1」や「1.1」のような番号をつける。

メニューバーの[ツール]→[章番号付け]を選択して番号付けダイアログを出す。その上で、以下の設定をする。

- 見出し1

- 番号を「1、2、3、・・・」にする

- 番号を「1、2、3、・・・」にする

- 番号を「1、2、3、・・・」にする

- 総章数を2にする

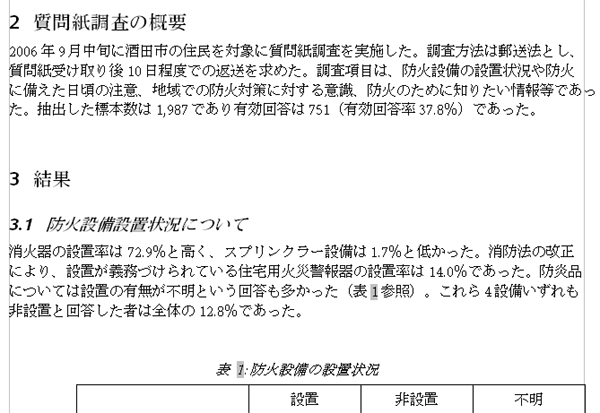

すると、本文中の見出し1、見出し2全てに通し番号で章番号が挿入される。

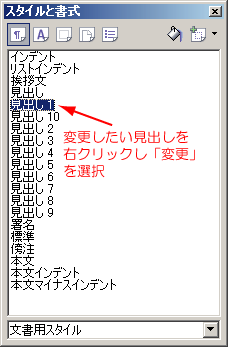

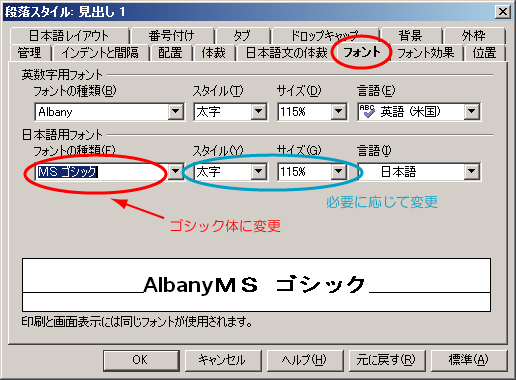

[2]章見出しの文字サイズやフォント(スタイル)を変更する

「スタイルと書式」より、フォントや文字の大きさを変更したい見出しを右クリックし[変更]を選択する。

ここでは見出し1、見出し2いずれもMSゴシックに変更する。

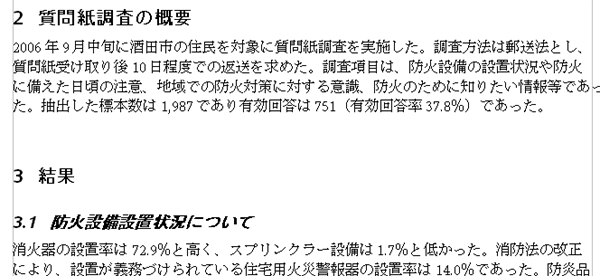

いずれもMSゴシックに変更すると以下のようになる。

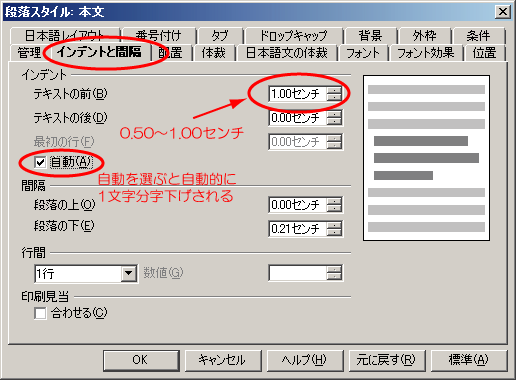

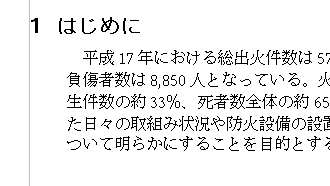

[3]本文のインデント調整

見出しの書き出し位置よりも本文の書き出し位置が右になっていると読みやすい。インデントを調整する場合も、「スタイルと書式」より設定を行う。「本文」を右クリックして[変更]を選択する。

[インデントと間隔]タブを選び、[インデント]の

- テキストの前:0.5〜1.0センチ

- 最初の行:自動

と指定する。

最初の行を[自動]と指定すると、自動的に1文字分字下げされる。

[4]図の追加

図1の上に新しい図を追加する。これにより図表番号や本文中の相互参照が自動的に変化するか確認する。挿入するのは以下の図で、まずは右クリックしてzドライブに保存する。

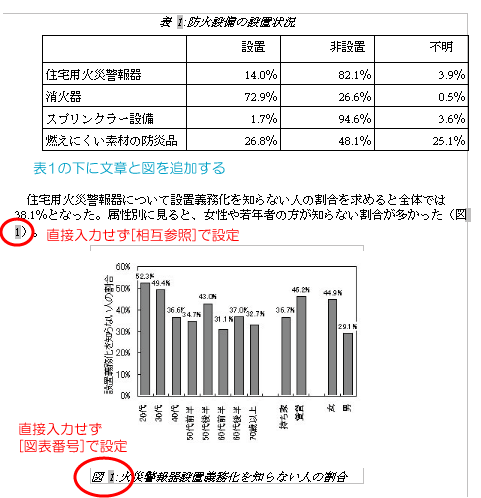

表1の下に以下の文章を追加し、その下に上の図を挿入する。

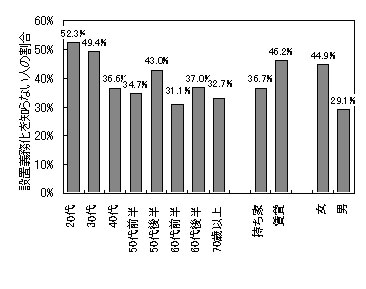

住宅用火災警報器について設置義務化を知らない人の割合を求めると全体では38.1%となった。属性別に見ると、女性や若年者の方が知らない割合が多かった(図1)。

図の挿入方法や、図のタイトル(図表番号)、本文中の(図1)の部分の書き方(相互参照)に自信がない場合は前回のページを参照すること。

図1を挿入することで、これまで図1であった「日常での防火意識の因子得点」が図2に、本文中の「図1は「日常での防火意識」・・・」の部分が「図2は「日常での防火意識」・・・」に、それぞれ自動的に変更されていることを確認しよう。

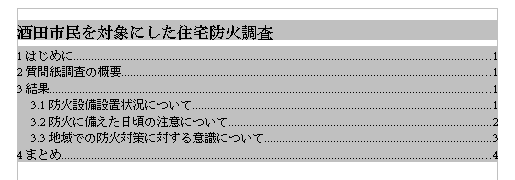

[5]目次の作成

目次を手入力で作成するのは非常に手間のかかる作業である。ここでは1ページ目に目次を自動的に挿入する。1ページ目は目次だけとし、2ページ目から本文を開始する。このため以下の手続きで何も書かれていない真っ白な1ページ目をつくり、現在の1ページ目を2ページ目に移動させる。

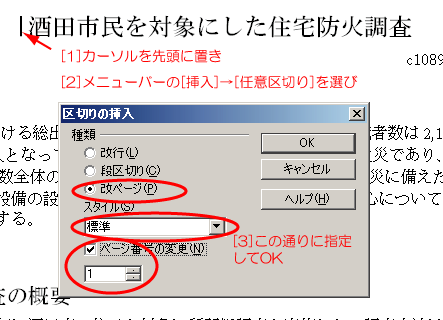

- 改ページの方法

- カーソルを1ページ目の先頭(酒田市民の左)に置く

- メニューバーの[挿入]→[任意区切り]を選ぶ

- 種類:改ページ

- スタイル:標準

- ページ番号の変更にチェックし、1と指定

これで真っ白な1ページ目が出来るので、1ページ目の冒頭にカーソルを移動し、

メニューバーの[挿入]→[目次と索引]→[目次と索引]

を選択する。

[目次と索引]タブで[タイトル]に報告書タイトルを入力し、種類を[目次]にしてOKを押すと、目次が自動的に生成される。

先頭のページにページ番号をつけないようにするために、次の設定を行う。

[6]ページ番号の挿入

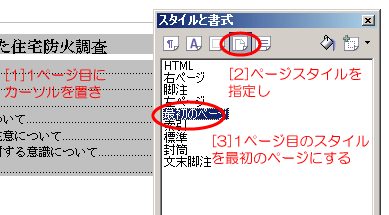

先頭の目次ページにはページ番号を行わないようにする。通常は全てのページのスタイルは[標準]となっているが、ページスタイルを変更することで、[標準]のページスタイルを持つページにのみページ番号を表示するように指定する。

1ページ目にカーソルを置き(場所はどこでも構わない)、[スタイルと書式]のページスタイルを選択し、スタイルを[標準]から[最初のページ]に変更する。

メニューバーから[挿入]→[フッタ]→[標準]を選択すると、2ページ目以降のページ下部にフッタが生成される。カーソルがそこに自動的に移動するので、さらにフィールドを挿入する。

メニューバーから[挿入]→[フィールド]→[ページ番号]

で、ページの番号が挿入される。

デフォルトでは左揃えで表示される。好みに応じてツールバーのボタンを使用して中央揃えにする。

[7]PDFファイルの作成

[8]検索した論文のまとめ

ワープロ課題では、関心を持ったテーマについて調べて関連する論文を探し、内容についてまとめた上で自分の意見を述べるという作業をしてもらう。今回は次のような流れにするとよい。

- はじめに:テーマを選定した理由について述べる

- 調べたこと:調べた論文の内容の引用を中心に論旨を展開させる

- 自分の意見:調べた結果考えたことを中心に述べる

- 感想:論文検索を行った感想

最終的には、Writerですべてまとめて提出する。その際、前回と今回で学んだスタイル設定が適切に行われているかどうかもチェックする。現時点では上記4項目のうち1.と2.を行うことができる。1.について述べた上で論文を読んで内容をまとめてみよう。

作業を行うに当たり、以下のファイルを参考にしてもよい。

[9]出席課題

全ての作業が終了した後で、fire2.pdfという名称でPDFとしてエクスポートし、添付ファイルで担当教員に提出する。メールの本文には感想を書く。

- To:課題提出用メールアドレス

- Subject:literacy10

- 提出期限:授業終了時まで