roy > naoya > 情報リテラシーI > (1)ログイン・ログアウト・入力練習

(1) 04/10の授業内容:ログイン・ログアウト・入力練習

[1]ログインとログアウト

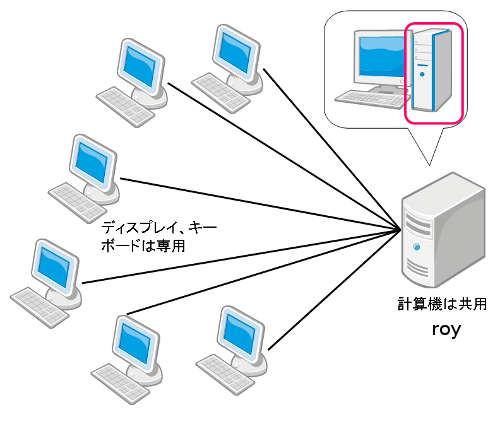

204/205教室には複数の端末が設置されている。自宅で利用する場合とは異なり、コンピュータを複数ユーザで共用している。コンピュータであるroy(またはboy, broy, joy, coy)は事務局奥のサーバールームに設置されている。

このような方式を採用することで、どの端末を使用しても自分の作成したデータにアクセスすることができる。同一の端末を複数のユーザが利用するため、誰が利用しているのかをroy等に通知する必要がある。この作業をログイン、利用後の終了手続きをログアウトという。

- ログイン

- ユーザアカウントとパスワードを入力し、自分自身のデータにアクセスできるような状態にすること。コンピュータの使用開始手続き。ログインと呼ぶ場合もある

- ログアウト

- 自分自身のデータにアクセス可能な状態を解消すること。コンピュータの終了手続き。ログアウトと呼ぶ場合もある

ログアウトを行わずに離席や退席をした場合、他人にデータを見られたり、書き換えられたり、削除されたりする可能性がある。

[2]ログインパスワードの作成

パスワードはセキュリティ上の観点から、定期的に変更を行った方がよい。パスワードの作成・変更いずれも以下に示す手順で行う。

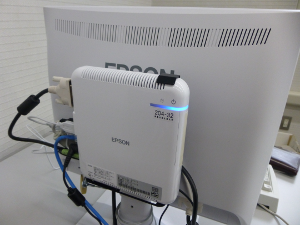

- 手順1:本体の電源ボタンを入れる。電源は本体裏側。ボタンを押すと青色ランプが点灯する

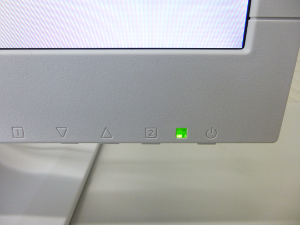

- 手順2:ディスプレイの電源を入れる。ディスプレイ右下にボタンがある。押すと緑ランプが点灯

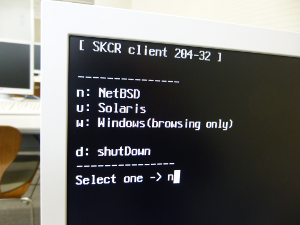

- 手順3:ディスプレイに起動メニューが表示される。

- n: NetBSD:1年次に使用

- u: Solaris:2年次以降に使用

- d: ShutDown

- 手順4:リストに表示されていないrを入力し、[Enter]で、royに接続する。

- 手順5:ユーザー名とパスワードを入力し、royにログインする。

- ユーザー名:学籍番号の最後1桁を除去したもの

- パスワード:既に作成している場合はそのパスワード、初めて作成する場合は初期パスワード(授業中に指示)

- 手順6:背景が緑色のウィンドウ(Kterm)で、パスワード変更コマンドpswd[Enter]を入力。その後、

- 現在のパスワードを入力

- 新しいパスワードを入力(2回)

- 手順7:背景が灰色のウィンドウ(console)で、royからログアウトするためのコマンドexit[Enter]を入力して、royのログイン画面に戻る。

- 手順8:Ctrl+Alt+BackSpace(3つのキーを同時押し)で、起動メニューに戻る。

[3]起動手順(電源投入~ログイン)

- 手順1:本体の電源ボタンを入れる。電源は本体裏側。ボタンを押すと青色ランプが点灯する

- 手順2:ディスプレイの電源を入れる。ディスプレイ右下にボタンがある。押すと緑ランプが点灯

- 手順3:起動メニューが表示されたら、NetBSDを起動するのでnを入力し、[Enter]。

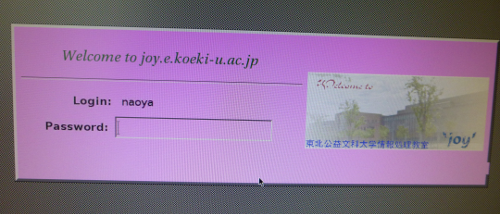

- 手順4:自分のユーザー名とパスワードを入力し[Return]。以下の画像はjoyにログインした場合のログイン画面。NetBSDを選択すると負荷を分散するためroy、joy、boy、broy、coyのいずれかのサーバに接続される。ログイン後の環境はいずれも同じ

- Login:学籍番号の最後1桁を除去したもの

- Password:これから作成する(画面には表示されないが入力できている)

[4] デスクトップ環境とログアウト

3種類のウィンドウ

- ログインをすると3つのウィンドウが自動的に表示される

- ログインできない場合は、ユーザー名かパスワードが間違っているので、入力しなおす

- 3つのウィンドウの名称と働きは次の通り

ウィンドウの名称とタイトル

- kterm(緑色):ファイル操作(フォルダの作成、ファイル削除等)やアプリケーションの起動に使用

- emacs(黒色):テキストエディタ。メールやキーボード入力練習(trr)、Webページ作成等で使用

- console(灰色):ログアウトのときのみ使用

デスクトップにアイコンはない。これらのウィンドウでコマンドを入力することによりフォルダを開いたり、アプリケーションを起動したりすることができる。

ログアウト

- ログアウト:利用終了手続き。ログアウトにはconsoleを使用する

- ログアウトを行わないまま席を離れると、作成したファイルを第三者に閲覧されたり削除される可能性がある

- consoleウィンドウ上部のバーをマウスでクリックし、consoleを前面に出す

- 最初から書かれている文字列({c11xxxx}の部分は自分の学籍番号)をプロンプトと呼ぶ

roy{c11xxxx}% - プロンプトが出ていれば、ユーザはコンピュータに対し指示を送ることができる(基本的には常に出ている)

- 最初から書かれている文字列({c11xxxx}の部分は自分の学籍番号)をプロンプトと呼ぶ

- キーボードから、exit[Enter]と入力

- 正しく入力すれば、初期のログイン画面に戻り、ログアウト完了

roy{c11xxxx}% exit[Enter]

フォーカス

- マウスカーソルを各ウィンドウ内に移動すると、ウィンドウ枠の色が変わる

- 色の変わったウィンドウをフォーカスの合ったウィンドウと呼ぶ

- キーボードからの入力は、フォーカスの合ったウィンドウに対して行われる

- フォーカスがどのウィンドウにも合っていなければ入力できない

- ウィンドウが背面にあってもフォーカスが合っていれば入力できる

ウィンドウの切り替え

- ウィンドウの切り替えはキーボードのショートカットキーで行うこともできる

- ショートカットキーを使って切り替えると、切り替えたウィンドウに必ずフォーカスが合うので便利

ショートカットキーを用いたウィンドウの切り替え

- Ctrl+1:emacsが前面に出る(フォーカスも合う)

- Ctrl+2:ktermが前面に出る(フォーカスも合う)

- Ctrl+3:consoleが前面に出る(フォーカスも合う)

- Ctrl+4:Firefoxが前面に出る

注:Ctrl+1はCtrlキーを押しながら1を押すという意味

[5] コンピュータ操作方法(ルートメニューとコマンド)

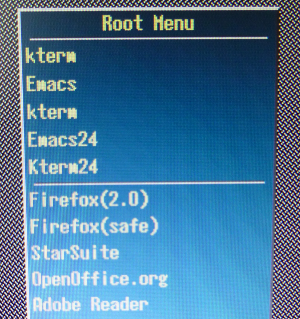

ルートメニュー

- ウインドウ以外のデスクトップ上で左クリックをすると表示されるメニュー

- 頻繁に使用するアプリケーションが登録されている

- 使いたいアプリケーションを選択すると起動する

この授業で使用するソフトウェアは以下の通り。

- kterm:最初から起動している。複数起動したい場合に利用

- Emacs:最初から起動している。複数起動したい場合に利用

- Emacs24:文字サイズが大きなEmacs。通常のEmacsでは文字が小さい人向け

- Kterm24:文字サイズが大きなkterm。通常のktermでは文字が小さい人向け

- Firefox(標準):ブラウザ。授業はWebページを使って行う。

- Konqueror:ブラウザ/ファイルマネージャ。Firefoxの調子が悪いときに使う。

- Libre Office:Officeソフト。Microsoft Officeと同じ。互換性あり

- OpenOffice.org3:Officeソフト。Microsoft Officeと同じ。互換性あり。山形県庁で標準として使われている

- GIMP:ペイントソフト

- Tgif:ドローソフト

コマンド入力によるコンピュータの操作

コマンドとは、コンピュータに対して行う命令であり、あらかじめ規定の文字列が定められている。コマンドを実行する場合、コマンド名[Enter](コマンド入力後Returnキーを押す)が原則となる。

まとめ

- よく使うアプリケーションはルートメニューから起動できる

- その他のファイル操作はktermでコマンドを入力して実行する

[6]授業用のページ

授業はWebページ(今見ているページ)を使いながら行う。WebページのURLはhttp://roy.e.koeki-u.ac.jp/である。

http://royのみでもアクセス可能。

すると「東北公益文科大学学生専用サーバ」のページが表示される。ここで「神田」をクリックし、さらに「情報リテラシーI」のページをクリックすると授業用のページを見ることができる。

[7]授業の流れ

以下のテーマについて前期、後期の1年間で学ぶ。

- タッチタイプの練習

- 電子メール

- インターネットによる情報検索

- 著作権

- 情報モラル

- ワードプロセッサの利用(LibreOffice Writer)

- 表計算ソフトの利用(LibreOffice Calc)

- Webページの作成

- プレゼンテーションソフトの利用(LibreOffice Impress)

[8]204・205教室利用方法

授業以外の時間に課題実施等で自由に利用してよいが、次の点に注意すること。

- 授業が優先

- 飲食不可

- 土足厳禁

- 電源を入れたまま退席しないこと

- 印刷は自由に行ってよいが、無駄な印刷は避けること。用紙がなくなった場合は事務局の教務学生課でもらうことができる

- 印刷をしても出力されない場合は用紙切れか紙づまりの可能性が高い。何度も印刷操作を行わず、プリンタの液晶ディスプレイで状態を確認すること

- データは自分でフォルダを作って、整理して保存する。もともとあったファイルを削除しない(起動しなくなるなどの不具合につながる)

- USBフラッシュメモリ、CD、フロッピー等の外部メディアが使用できる端末は各教室で1台のみ(前方にある)

[9]trrを用いたタッチタイプの練習

trrについて

キーボード入力練習ソフトであるtrrを用いて、タッチタイピングの練習を行う。タッチタイピングとはキーボードを見ずに入力することを指す。かつてはブラインドタッチと呼ばれていたが、ブラインドタッチは目の見えない人に対する差別発言になるとの考えから、現在ではタッチタイピングと呼ぶようになっている。

trr起動方法

emacsで以下のコマンドを入力する。

- trrの起動:[Esc]x trr[Enter]

[Esc]キーを押して離し、xを入力するとemacs下部のミニバッファにM-xと表示される。

![[Esc]xでM-xと表示される](img/lite1-7.png)

その後、trrと入力し[Enter]

![その後trrと入力し[Enter]](img/lite1-8.png)

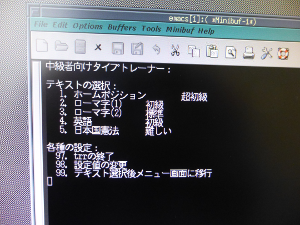

正しく入力すれば、以下に示すtrrの初期画面が表示される。

trr利用方法

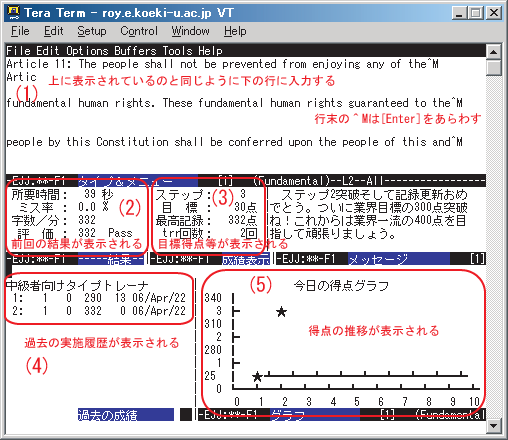

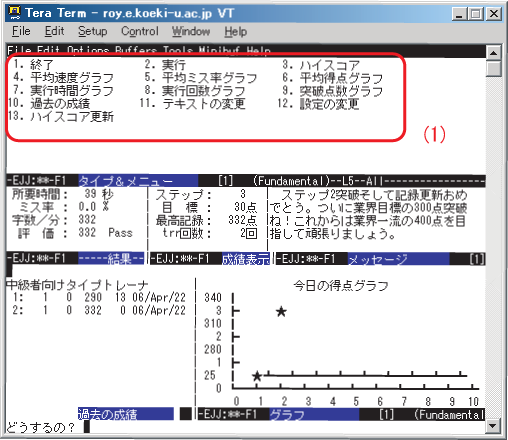

trrでは5種類のテキストを選択することができる。入力に慣れていない人はとりあえず1から始めよう。自信がある人は5に挑戦してみよう。いずれかの数字を入力すると、次のような画面が表示される。最初の1回目は(2)から(5)は何も表示されていないが、1回最後まで入力するといろいろな情報が表示されるようになる。

- 入力部。上の行に表示されているのと同じように入力する。間違えた場合は正しく入力するまで次に進めない。行末の^Mは[Enter]をあらわす。

- 入力結果が表示される。字数/分が1分間に入力されたキーの数をあらわす。評価は1分間あたりの入力キー数-1分あたりの誤入力数×10となる。trrの試験ではこの得点を評価対象とする。

- 現在の目標の得点((2)の「評価」のこと)、これまでの最高得点、実施回数が表示される。目標をクリアすると次のステップに進み、新しい目標が設定される。

- 過去の実施履歴が表示される。

- 評価得点の推移が表示される。

最後まで入力すると以下のような画面に切り替わる。1を押すとtrrが終了する。2でテキストの種類を変更せずにもう一度実行、3でクラス内の順位が確認できる。11を押すとテキストの種類を変更できる。それ以外はあまり使わない。

[10]ホームポジションについて

左手の小指、薬指、中指、人差し指をそれぞれ「a」「s」「d」「f」のキーにおく。右手は人差し指、中指、薬指、小指をそれぞれ「j」「k」「l」「;」のキーにおく。この位置をホームポジションと呼ぶ。両手とも人差し指のキーに「でっぱり」があるので、これを目安とする。

キーボードの各キーは、入力する指が割り当てられている。ホームポジションを基点としてそれぞれの指を上下に動かすと、割り当てられたキーを無理なく押すことができる。キーの割り当てを絶対に守らなければならないということは無いが、最も自然な指の動きで入力が可能になるため、タッチタイピングを行うためには覚えておくのが無難である。

[11]出席課題

trrでテキスト5に挑戦し、最高得点を出席カードで報告する。その他、感想や授業に対する意気込みをあわせて記載する。