roy > naoya > 情報リテラシー > (11)Microsoft Word[2]-スタイル設定

(11) 06/25の授業内容:Microsoft Word[2]-スタイル設定

[1]Microsoft Wordによるスタイル設定

これまで2回の授業にわたり、OpenOffice Writerを用いたスタイル設定を行ってきた。見出しや本文のスタイルを一括設定することや、図表番号や相互参照を行い、新しく図表を挿入した際に一括で変換できるようにすることで、卒業論文のような長い文章を書く際に、一貫したスタイルで書くことができ、図表番号の修正間違いを防ぐことが可能となった。最後に目次も作成も簡単に行うことができた。今日は、こうしたスタイル設定をMicrosoft Wordを用いて実施してみよう。

[2]スタイル設定の方法

OpenOffice Writerと同じように「スタイルと書式」ボタンをクリックする。すると、右側の作業ウィンドウに「スタイルと書式」メニューが表示される。

[3]タイトルと署名

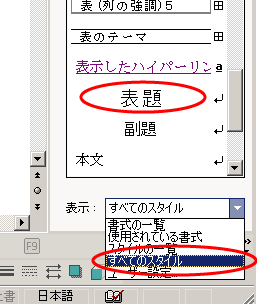

「スタイルと書式」メニューは初期段階では、表示モードが「書式の一覧」になっている。これを「すべてのスタイル」に変えると、選択肢に「表題」と「署名」が出現する。

「表題」をクリックしてから本文中に表題を入力するか、本文中に表題を入力してから、その行にカーソルを合わせて「表題」をクリックする。つまり、入力前にスタイルを指定することも、入力後にスタイルを指定することもどちらもできる。

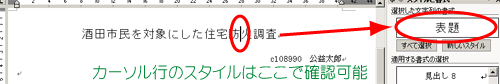

次の学籍番号と氏名の行のスタイルは「署名」にする。以下は、表題と署名のスタイルを適用した結果である。スタイルを設定した行にカーソルを置くと、その行のスタイルが右側に表示される。

[4]見出し・本文の作成

- 章の見出し :見出し1

- 節の見出し :見出し2

- 小節の見出し:見出し3

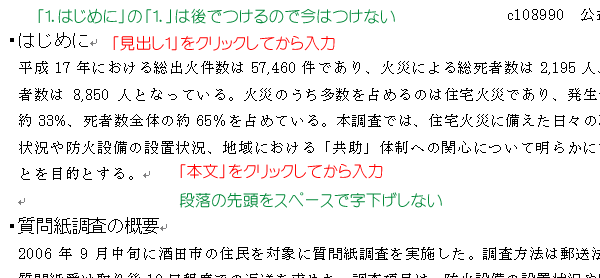

という基準で該当するスタイルをクリックしてから見出しを書くか、見出しを書いてから該当するスタイルをクリックする。「1.はじめに」の「1.」は後でつけるので入力しない。

次に本文を入力する。本文のスタイルは「本文」であるため、「本文」のスタイルをクリックしてから本文を書くか、本文を書いてから「本文」のスタイルをクリックする。なお、段落の先頭の字下げは後で一括で指定する。スペースで字下げはしない。

節の見出しがある場合は「見出し2」スタイルを使用して書く。

[5]図表番号の挿入と相互参照

図表番号

画像をクリックして選択した状態で、[挿入]→[参照]→[図表番号]を選択。

![画像をクリックして、[挿入]→[参照]→[図表番号]](img/11-23.png)

図表番号には最初から「表1」や「図2」と入っているので、その後ろにタイトルを入力する。番号をつけるのが図か表かに応じ、ラベル名と位置を選択する。

図表のタイトルについては次のルールがある。

- 図のタイトルは下

- 表のタイトルは上

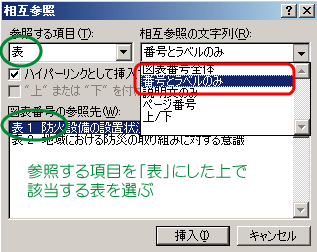

相互参照

本文中に記載した「図1参照」といった部位に図表の番号を入れる。直接手入力をすると図表番号が変化したときに手作業で変更する必要があるが、相互参照を用いておくと自動的に変更される。

相互参照を行う前の状態

(参照)

Writerでは図表番号だけ挿入するため、(図参照)としておいたが、Wordでは図1、表1というように図や表というラベルも挿入するため(参照)のみとする。

「参照」の文字の手前にカーソルを置き、メニューバーから[挿入]→[参照]→[相互参照]を選択。

- 参照する項目:図または表

- 図表番号の参照先:相互参照したい図表

- 相互参照の文字列:番号とラベルのみ

をそれぞれ選び[挿入]。

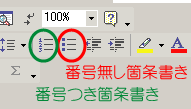

[6]箇条書きの入力

箇条書きはツールバーの箇条書きボタンで開始・終了する。番号つき箇条書きと、番号無し箇条書きがある。

入力後、改行すると自動的に次の行にも行頭文字が出現する。その行でもう一度改行を入力すると箇条書きから抜ける。

[7]脚注の挿入

脚注をつけたい部分にカーソルをあわせ、メニューバーから[挿入]→[参照]→[脚注]を選ぶ。各ページの下部に脚注枠を作る場合は「脚注」、一番最後に一括して脚注を記すための枠を作る場合は「文末脚注」を選ぶ。番号書式は「1、2、3、・・・」や「i、ii、iii、・・・」などの書式を選ぶことができる。これらの設定をして[OK]する。

![[挿入]→[参照]→[脚注]](img/11-21.png)

ここでは「脚注」を選んでいるので、ページ下部に脚注枠が挿入される。ここに必要事項を記載する。

![[挿入]→[脚注]で脚注枠が出現](img/11-22.png)

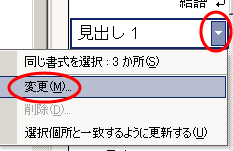

[8]章見出しへの番号づけ

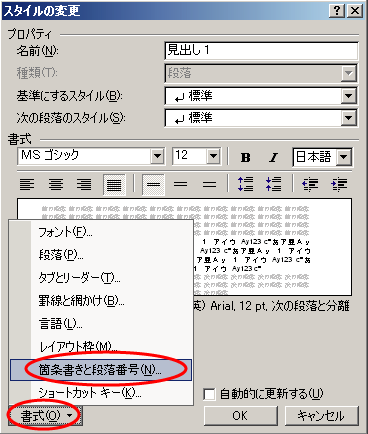

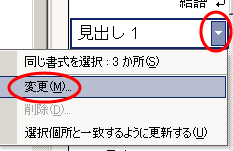

「見出し1」と「見出し2」にそれぞれ「1」や「1.1」のような番号をつける。右側の「スタイルと書式」内の「見出し1」右側の▽をクリックし、「変更」を選択する。

「書式」から「箇条書きと段落番号」を選択する。

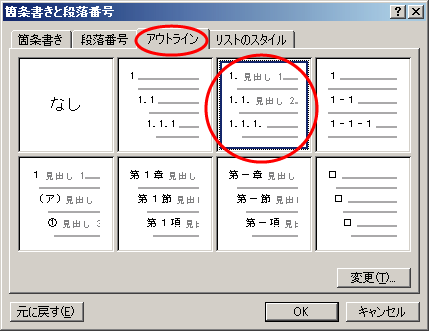

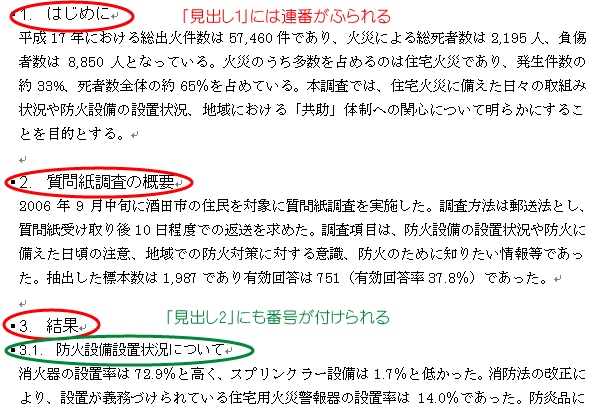

「アウトライン」タブをクリックし、段落番号のスタイルを選択する。ここでは上側、右から2つ目を選択している。

すると、本文中の「見出し1」、「見出し2」全てに通し番号で章番号が挿入される。設定をしたのは「見出し1」のみであるが、「見出し2」にも章番号が自動的につけられていることを確認しよう。

[9]章見出しの文字サイズやフォントを変更する

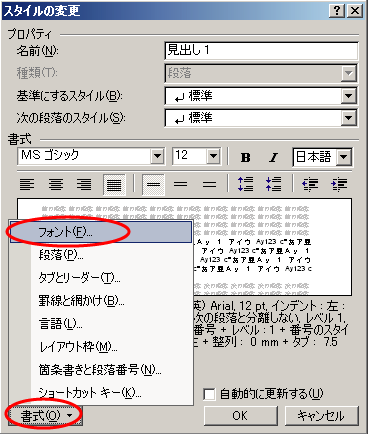

先ほどと同じく、変更したいスタイルを右側の「スタイルと書式」から選び、▽をクリックして「変更」を選択する。ここでは「見出し1」のフォントを変更する。

「書式」から「フォント」を選択し、適宜設定を行う。「OK」するとそのフォントに変更される。ただし、章番号とは異なり「見出し2」には設定したスタイルは継承されない。個別に設定を行う必要がある。

[10]本文のインデント調整

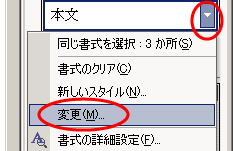

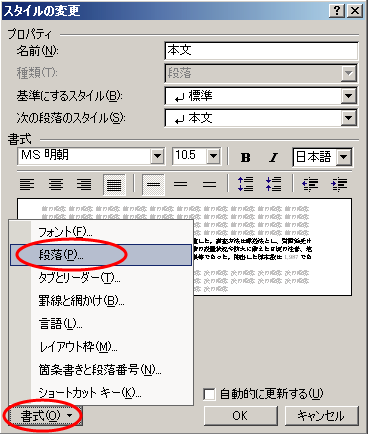

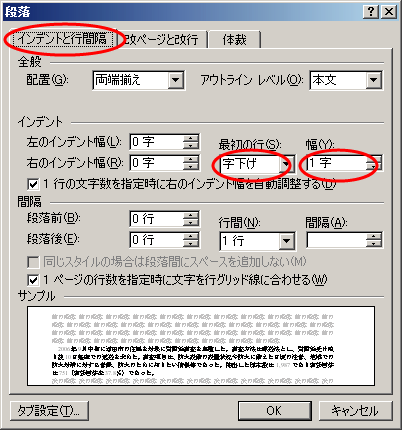

次に、本文の第一段落を1文字分字下げしよう。これもスタイルの設定を変更する。本文のスタイルは「本文」であるため、右側の「スタイルと書式」から「本文」を選び、▽をクリックして「変更」を選択する。

「書式」から「段落」を選択する。

「インデントと行間隔」タブをクリックし、最初の行を「字下げ」、幅を「1字」に変更し「OK」。すると、第一段落が1文字分字下げされる。

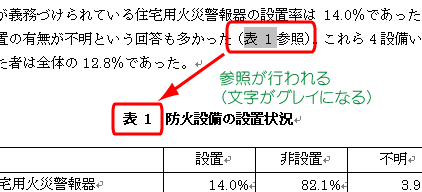

[11]図の追加と図表番号・相互参照の更新

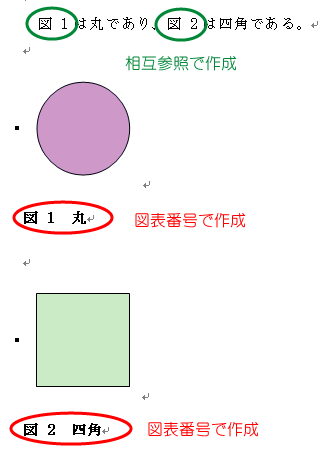

右の図のように、2つの図があり、それぞれ図表番号で図のタイトルをつけ、本文中では相互参照により、図1や図2を参照しているような状況を考える。

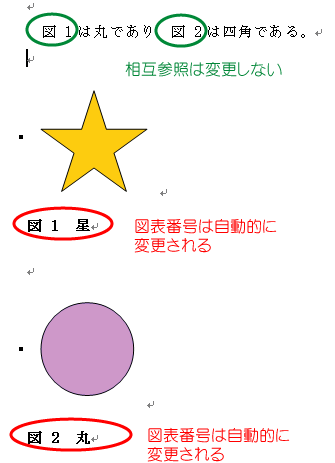

ここで、図1の上に☆印の図形を追加し、図表の番号を自動的に変更させてみよう。

実際に図を追加して、図表番号で図のタイトルをつけると、図表番号の部分は既に番号が振りなおされている。しかし、相互参照は変化していない。

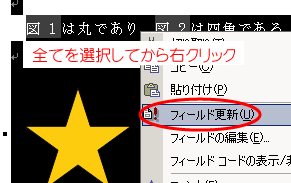

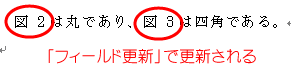

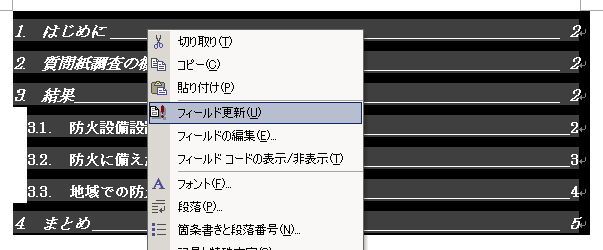

相互参照の変更は、「フィールド更新」で行う。

- Ctrl+aまたは[編集]→[すべて選択]で、文書全体を選択

- 右クリック

- フィールド更新を選択

これにより、相互参照も変更される。

[12]目次の作成

セクション区切り

目次を手入力で作成するのは非常に手間のかかる作業である。ここでは1ページ目に目次を自動的に挿入する。1ページ目は目次だけとし、2ページ目から本文を開始する。このため以下の手続きで何も書かれていない真っ白な1ページ目をつくり、現在の1ページ目を2ページ目に移動させる。

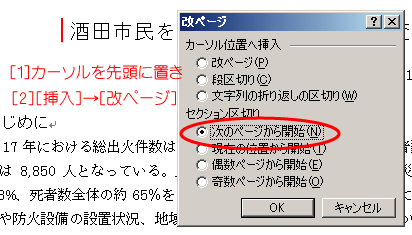

- 改ページの方法

- カーソルを1ページ目の先頭(酒田市民の左)に置く

- メニューバーの[挿入]→[改ページ]を選ぶ

- セクション区切り:次のページから開始

これで真っ白な1ページ目ができる。書式設定を行う際、通常1つのファイルに対して共通の設定が行われるが、セクションを分けておくとセクションごとにページ設定ができる。セクションを分けることで、本文のページのみにページ番号をつけるといった設定が可能となる。上の設定でセクション区切りではなく、「改ページ」を選んでも真っ白な1ページ目を作ることはできるが、セクションを区切ることができないので、ページ番号をつける際に困る。

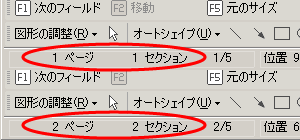

今回は「セクション区切り」を選んだため、1ページ目は1セクション、2ページ目以降は2セクションとなっている。

目次作成

1ページ目の冒頭にカーソルを移動し、

メニューバーの[挿入]→[参照]→[索引と目次]

を選択する。

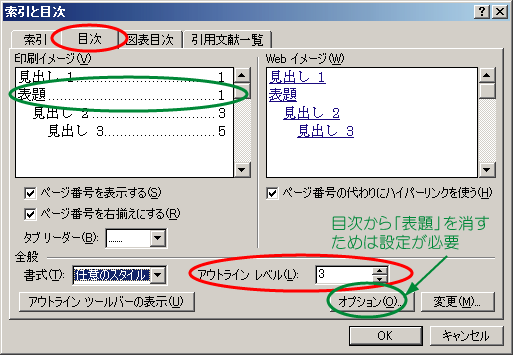

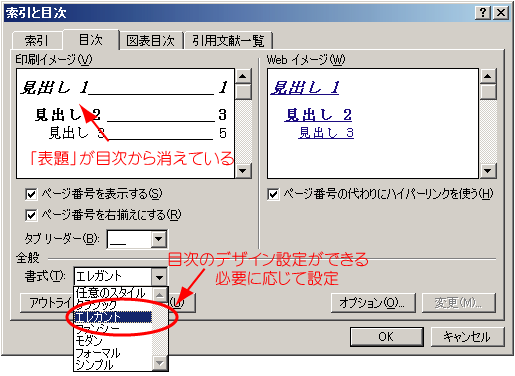

[目次]タブをクリックし、アウトラインレベルを設定する。アウトラインレベルとは、目次に記載する見出しの階層設定であり、3であれば見出し3までが目次に表示される。なお、以下の図にあるように、「表題」が目次に含まれてしまっている。これだと都合が悪いので、表題を目次から除去するために「オプション」をクリックする。

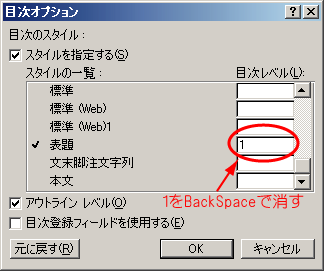

「オプション」をクリックすると、スタイルごとに目次のレベルが表示されるので、「表題」の目次レベル「1」をBackSpaceで消す。

これで「表題」を目次から消すことができた。あとは必要に応じて「書式」から目次のデザインの設定を行う。今回は「エレガント」を選択してみる。

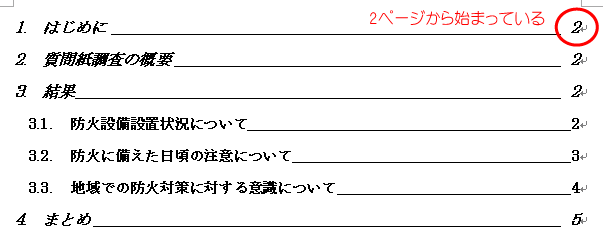

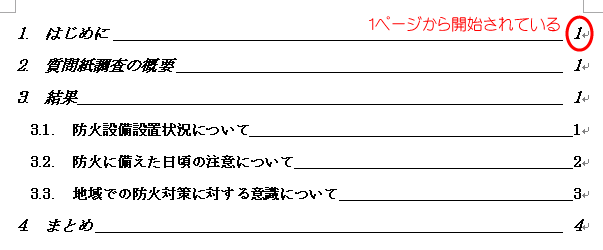

[OK]を押すと目次が生成されるが、右端のページ番号が2ページから始まっているので、次にこれを修正する。

[13]ページ番号の挿入と修正

フッターの設定

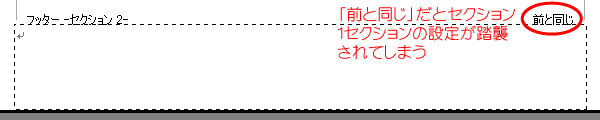

メニューバーの[表示]→[ヘッダーとフッター]を選ぶと、本文の色が薄くなり、用紙の上下の余白に点線でヘッダーとフッターが表示される。ページ番号はフッターに記載する。

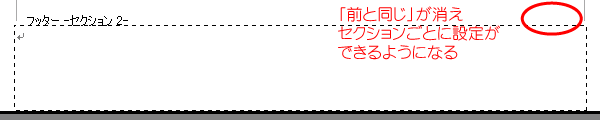

本文が始まるのは2ページ目であるから、2ページ目のフッターを確認してみよう。すると「前と同じ」という設定になっている。先ほどセクションを2つに分けたが、このままでは1セクションの設定をそのまま踏襲することになってしまう。

ヘッダーとフッターを表示すると、下の「ヘッダーとフッター」メニューが浮動表示される。丸印をつけたボタンで、前の設定を引き継ぐかどうかを指定することができるので、

- 2ページのフッターにカーソルを移動してから

- 「前と同じ」ボタンをクリックして、機能をOFFにする

するとフッターの「前と同じ」の表示が消え、1セクションと2セクションで個別に設定を行うことができるようになる。

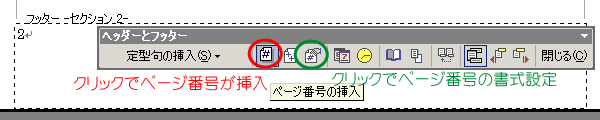

ページ番号の挿入

ページ番号の挿入は、「ヘッダーとフッター」の浮動メニューから行う。以下の赤丸印がついた「ページ番号の挿入」ボタンをクリックするとページ番号が挿入される。ただし、「2」ページとなっているので、緑丸印の「ページ番号の書式設定」ボタンを押して、設定を変更する。

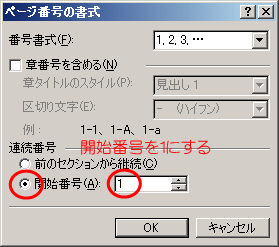

初期設定では、「前のセクションから継続」となっているので、「開始番号」を選び、ページ数を「1」にする。

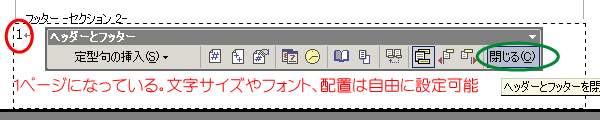

するとページ番号が「1」に変わる。フォントや文字の大きさ、配置(中央揃え)等の設定を行うと、次ページ以降の同一セクション内の他のページ番号にも反映される。最後に「閉じる」をクリックすると、通常の入力可能な状況に戻る。

最後に、目次のページ番号を変更する。目次全体を選択してから、右クリック→「フィールド更新」を選択。

今回は「ページ番号だけを更新」を選択。書き足しや修正により見出し項目が変化した場合は「目次をすべて更新する」を選ぶ。

これで、目次のページ番号が1ページから開始される。

[14]PDFファイルの作成

Word2007ではPDFファイル形式で保存することができるが、その前のバージョンでは保存することができない。

[15]出席課題

before.docにスタイル設定を施し、after.pdfと同じ見栄えになるようにする。完成したら、after.docという名前を付けて保存し、添付ファイルで担当教員に提出する。メールの本文には感想を書く。

- To:課題提出用メールアドレス

- Subject:literacy11

- 提出期限:授業終了時まで