roy > naoya > 情報リテラシー > (12)情報検索

(11) 06/25の授業内容:情報検索

インターネットとは

コンピュータネットワーク

コンピュータネットワークとは電子機器同士が接続され、データのやり取りが可能となった状態を指す。電子機器にはコンピュータ以外にも携帯電話、プリンタ、PDA、ゲーム機などが該当する。

LAN(Local Area Network)

室内、同一建物など比較的狭い範囲で複数の電子機器が接続されたネットワーク。大学内のコンピュータはすべてLANで接続されているし、自宅にある2台のコンピュータを接続するというのもLANに相当する。この教室ではプリンタもネットワークに接続されているため、全てのコンピュータから印刷することができる。

インターネット(The Internet)

世界中のLANをつなげて、物理的に全てのコンピュータが接続されているネットワークの構成。これにより、外国のwebページを見たり、遠く離れた友人に電子メールを送ったりすることができるようになっている。

インターネット上のサービス

- WWW(World Wide Web)

- Webサーバーに保存された文章や画像、音声などを自分のパソコンに転送し、表示するシステム。Webページ同士をハイパーリンクで関連付け、インターネット上のリソースを相互に参照することができるようになっている。

- 電子メール

- インターネットを利用して送受信する手紙。メーラー(メール送受信ソフト)を介して相手のメールサーバーにメールを送り、相手が自分の都合に合わせて受信して読むことができる。

- ファイル転送

- 他人のコンピュータに保存されたファイルを自分のコンピュータに転送したり(ダウンロード)、自分のコンピュータのファイルを別のコンピュータに転送する(アップロード)。

- 遠隔仮想端末

- 遠隔地にあるコンピュータにログインして操作をする。

- 電子ニュース

- 個人から不特定多数の人へメッセージを伝達するシステム。特定の人と情報交換をする電子メールとは異なる。

WWW

ここでは関連する用語をまとめる。

- Webページ

- HTML言語で書かれたテキスト形式のファイル。文章以外に画像や動画、音声を埋め込むことができる。

- HTML(Hyper Text Markup Language)

- Webページを記述する際に利用する言語。後期に学ぶ。

- ブラウザ

- HTML言語で書かれたテキストファイルを解読し、指定された形式で表示するソフトウェア。Microsoft Internet ExplorerやFirefox、Opera、Safari、Google Chrome、lynx、w3m等がある。

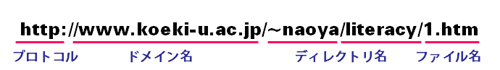

- URL(Uniform Resource Locator)

- データ転送の要求を行う際に指定するデータの格納場所。ブラウザのURL欄に入力する。

- プロトコル

- ネットワークでコンピュータが通信を行うために定められたルール。WWWサーバーとブラウザが通信するためのプロトコルとしてHTTPが使用されている。他のプロトコルとして、メールを送信送信時に用いるSMTPやメール受信時に用いるPOP、ファイル転送に用いるFTP、遠隔操作に用いるTELNET、SSHなどがある。

- ドメイン名

- 情報を公開しているWWWサーバーの名称をあらわす。ドメイン名は、固有の組織名、属性、地域名で構成される。

- 代表的な属性

- 以下のとおり。

- co:企業

- ac:教育、学術機関

- ne:ネットワークサービス(プロバイダ)

- ed:生徒、児童などの教育を行う機関(保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲・聾・養護学校、外国人学校)

- go:政府機関

- ad:ネットワーク管理組織

- gr:法人格をもたない団体

- or:上記以外の法人

- 代表的な地域名(カントリーコード)

- 以下のとおり。

- jp:日本

- uk:イギリス

- fr:フランス

- cn:中国

- it:イタリア

- tv:ツバル

- kr:韓国

- hk:香港

- アメリカのドメイン名

- 地域名がつかない。以下のような使い分けがある。

- com:商業活動を行う組織を意味するドメイン名。

- net:ネットワークサービスを行う組織を意味するドメイン名。

- org:非営利団体を意味するドメイン名。

- gov:政府組織のみが取得できるドメイン名。

- edu:大学・教育機関のみが取得できるドメイン名。

- mil:軍隊のみ取得できるドメイン名。

- ハイパーリンク

- 文字列や画像をクリックするだけで別のWebページへ移動するしくみをハイパーリンクという。たとえば、この部分をクリックすると情報リテラシーIの授業のトップページに移動する。リンク先から1つ前に表示していたページに戻るときや,戻った後でやはり先ほどのページに戻るときはメニューバーの「戻る」「進む」ボタンを押す。

サーチエンジンを用いた検索

サーチエンジンとはWebページの検索システムのことであり、サーチエンジンを提供するWebページを検索ポータルサイトという。代表的な検索ポータルサイトは以下の通り。

検索を行う上でのテクニック

検索対象となるWebページは極めて多く、検索結果にノイズ(関係のない情報)が含まれることが多い。ノイズを防ぐためには以下の点に気をつけると良い。

- 複数のキーワードを組み合わせる:Googleの基本的な検索方法や詳しい検索方法を確認してみよう。

- 検索オプションを指定する:Googleでは検索オプションのページで、OR検索(いずれかの用語を含む)、NOT検索(そのキーワードを含まない)、ファイルタイプ検索等、細かな設定ができる。

インターネット上の情報利用時の注意

インターネット上の情報をレポートや卒業論文に活用することを視野に入れた際の注意点を確認しよう。

- アクセスできなくなる可能性:Webページのファイル名を変更したり保存場所を移動するとアクセスできなくなる。例えば、このページのURLは

http://roy.e.koeki-u.ac.jp/~naoya/literacy/12.html

であるが、来年度になると

http://roy.e.koeki-u.ac.jp/~naoya/09/literacy/12.html

になるので、URLを指定してもアクセスできなくなる。URLが変更されるだけでなく、完全にページ自体がなくなってしまう場合もある。 - 内容の変更が容易:電子データであるため、内容を容易に変更することができる。

- 信頼性が低い情報が含まれる:Webページは誰でも自由に書くことができる。それゆえ、誤った記述や偏った意見が含まれる可能性がある。

- 複製が容易:データなどは再利用が容易である点はメリットであるが、文章をそのまま複写できる点はメリットとは言い難い。

レポートを作成する上で一番問題となるのは、一番上に書いたファイルの移動や削除によってアクセスできなくなる問題である。レポートを書く際に何らかの資料を参照した場合、引用文献として最後に記載する。記載した論文は、関心を持った人が閲覧できることが求められるが、削除されてしまうともちろん閲覧できなくなってしまう。

インターネット上の情報の活用方法

このような注意点があることを踏まえると、インターネット上の情報は以下のような用途として利用することが望ましいと考えられる。

- 漠然とした情報を調べる:例えば、酒田の観光スポットを調べるなど。

- 統計データを調べる:様々なデータがインターネット上で公開されている(例えば統計局のページ)。毎年更新されるデータを紙媒体で収集し続けるのは大変であり、検索をして入手できれば便利である。

- 専門用語の理解の助け:難しいことを簡単に説明をしているページは沢山ある。

- より専門的な情報源を調べるための準備:どのような分野の本を読めばよいか、どのような学会の論文を読めばよいかを知るための手がかりとする。論文を検索する際のキーワードを知るために利用する。

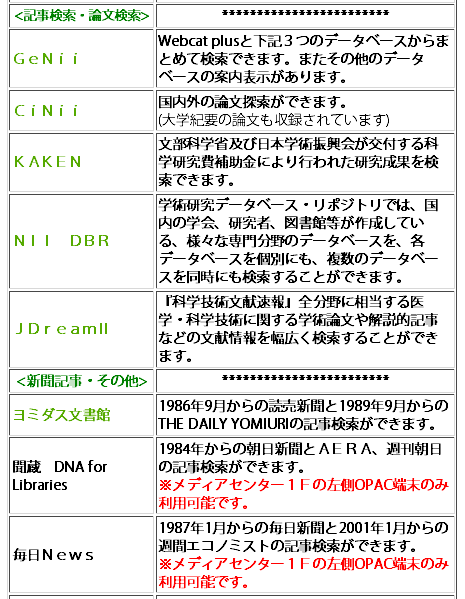

データベースを用いた論文検索・新聞記事検索

本学、メディアセンターのページにアクセスし、「データベース」を確認してみよう。

紙媒体である、新聞記事や論文を検索することができる。新聞については本文を読むことができ、一部の論文も全文を読むことができる。こうしたデータベースを用いることで、紙媒体の資料の検索の難しさを補うことができる。

論文とは

大学や研究機関において行われる研究は、論文という形で発表される。論文は学会の発行する学会誌や、大学の発行する紀要など、書店では購入することができない雑誌に掲載される。これらは通常では入手することが難しいが、検索をして全文を閲覧したり、図書館経由で取り寄せたりすることができる。

CiNii

CiNiiは国立情報学研究所が運営する論文情報検索サービスであり、国内の論文の検索を行うことができる。一部の論文はPDF形式で全文を閲覧できる。

検索自体は無料であり、学外利用も可能である。ただし、全文を閲覧できる論文数は少なくなる。PDF形式で閲覧できる論文は、[1]無料一般公開、[2]定額料金を支払っていれば無料、[3]有料の3種類があり、学内から閲覧する場合は[1][2]が閲覧でき、学外の場合は[1]のみが閲覧できる。ただし、ドミトリーは学内と同一ネットワークであるため[1][2]が閲覧できる。

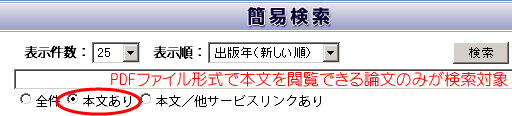

「簡易検索」で「本文あり」を選択し、キーワードを入力して検索を行うと、PDF形式で全部を読める論文のみが検索対象となる。「全件」を選ぶと登録されている全ての論文が対象となる。

「本文あり」を選び、好きなキーワードを入れて検索してみよう。すると、以下のような検索結果が得られるはずである。

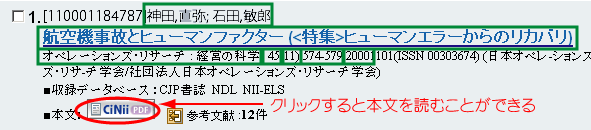

まず、その論文のタイトルや著者名が表示され、その下に[CiNii PDF]ボタンが表示される。このボタンをクリックすると本文を読むことができる。

「本文あり」でなく「全件」で検索した場合は[CiNii PDF]ボタンがないものもあるが、上の緑枠で囲んだ内容がわかれば、メディアセンターに依頼を出して取り寄せることができる。なお、レポート作成等でこの資料を引用した場合は、引用文献としてレポート末尾に記載する必要がある。その際は緑枠で囲まれた情報を漏れなく記載する。

- 著者名:神田直弥、石田敏郎

- 論文タイトル:航空機事故とヒューマンファクター(<特集>ヒューマンエラーからのリカバリ)

- 収録雑誌名:オペレーションズ・リサーチ:経営の科学

- 巻(Vol):45

- 号(No):11

- ページ:574-579

- 発行年:2000

J-DreamII

JDreamIIは科学技術振興機構(JST)が運営する科学技術関連の文献の検索サービスであり、国内外の論文検索を実施することができる。登録件数は4900万件であり、日本最大の科学技術文献のデータベースである。論文の全文を閲覧することはできないが、200字程度の抄録を読むことができる(日本語以外の言語の論文であっても抄録は日本語で作成されている)。

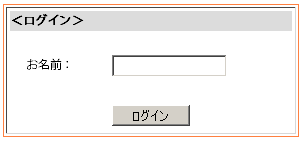

まず、名前を入力してログインする。

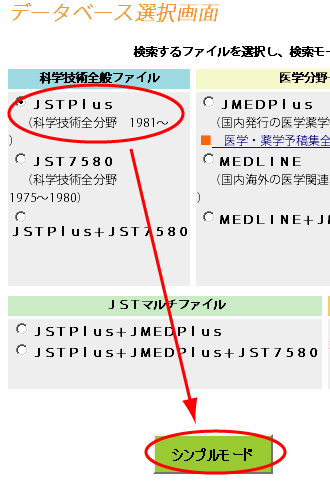

次に、検索するデータベースを選択する。

- JSTPlus:1981年以降の科学技術論文

- JST7580:1975〜1980年の科学技術論文

- JMEDPlus・MEDLINE:医学薬学論文

通常は、「JSTPlus」を選択し「シンプルモード」をクリック。

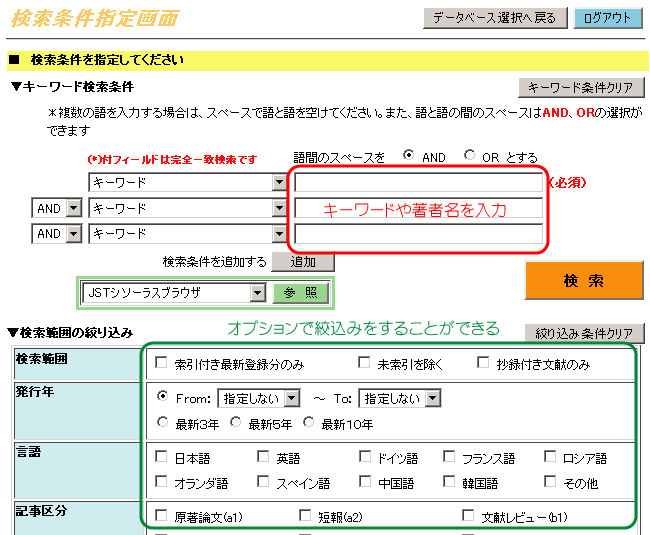

検索画面が表示されるので、キーワードを入れて検索をする。キーワードは複数指定することができ、AND検索(双方を含む)やOR検索(いずれかを含む)を行うことができる。ページ下部のオプションで発行年や言語による絞込みもできる。

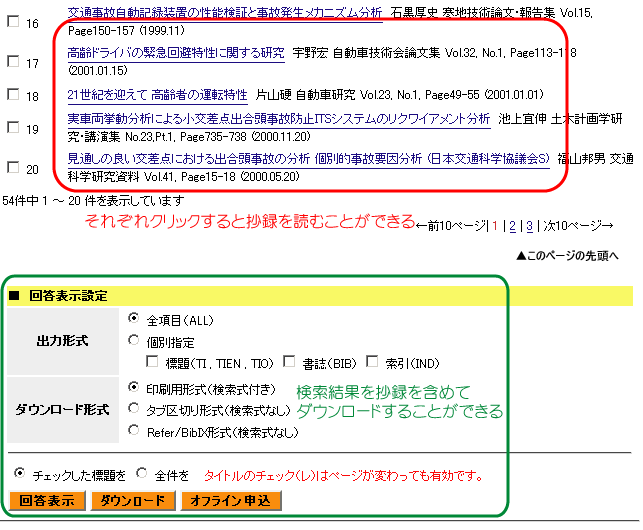

検索結果の例を示す。ヒットした論文をクリックすると抄録を読むことができる。また、検索結果はディスプレイで閲覧するのみでなく、テキスト形式のファイルとしてダウンロードすることができる。

本日の作業

以下の3点について実施してみよう。

- Googleで、600gの本を酒田から自分の好きな国(日本以外)に船便で送ったときの郵便料金を調べる

- CiNiiで自分の関心のあるテーマに関する論文が何件あるか調べる(全件と本文あり)

- J-DreamIIでCiNiiと同様に検索を行い論文が何件あるか調べる

出席課題

本日の作業の結果をまとめて報告する

- To:課題提出用メールアドレス

- Subject:literacy12

- 本文:調べた結果をまとめて記載する

- 提出期限:授業終了時まで