roy > naoya > 基礎プログラミングI·情報検索 > (12)自由製作課題&trr

(12) 07/07の授業内容:自由製作課題&trr

trr試験

授業開始時刻より10分間を練習時間とし、その後の20分間でtrrの試験を行う。テキストは5の日本国憲法とする。この時間内にマークした最高得点を評価対象とする。目標は150点。150点で1点とする。以降25点刻みで1点ずつ加算する。ただし最大で5点までとする。

出席課題

念のため20分間でマークしたtrrの最高得点をメールで送る。

- 提出先:課題提出用メールアドレス

- メールのSubject:ruby12

- 本文の構成:1行目で学籍番号、氏名を記載する。2行目以降にtrrの得点を記載し、感想があれば記載する。

グループの確定状況

現時点でのグループの確定状況について示す。間違いがある場合は報告すること。

1限

- 未定

- 今野恵太、佐藤拓磨、阿部芳彦、渡部誠、無着隆司、荘司まゆ

- YUZA

- 木村伸伍、三浦剛介、佐藤遼、今井克輔、高橋理沙

- 50%50%

- 本間吉貴、吉田純、志田直樹、斎藤友邦、伊藤雅國

- 未定

- 川井理恵、氏家沙織、鈴木真人、情野敦士、新宮誠、佐藤美智子

- 匠

- 渡会匠、高橋孝次

2限

- こんばーす

- 大沼雅裕、斎藤麻由、佐藤亜紀、庄司幸平、菅原啓太、武田裕斗

- 英語 4

- 木村智也、市川学、真田美穂、松田沙織、奥泉佳子、丹治恵

- 神田チルドレン

- 江渡美香、加茂みづ恵、佐藤竜平、高橋宏市郎、新山奈採、沼澤龍樹

- 未定

- 宮川史礼、松浦彩、佐藤瑠衣

- SOS団

- 前田啓太、石川展弘、池田章宏、村上淳之介、渡邊祥央、中條佑基、佐藤直也

- 劉シン組

- 柿崎孝輔、四戸佑輔、原周、劉シン、齋藤良祐、白幡徳明

- 二十歳になりきれない…

- 伊東一成、加藤さち、加藤愛、亀井鈴加、鈴木悠花、藤畑康宏

ロゴの作成(ペイント系ソフトGIMPの使い方)

GIMPはAdobe Photoshopと同じペイント系のソフトである。GIMPを使用すると簡単にロゴを作成することができる。

起動準備

GIMPを起動する前に、様々な英語フォント(書体)を追加する。これは必須ではないが、標準フォントのみではバリエーションに欠けてしまう。フォントの追加は addfont コマンドを使う(101/102教 室の場合)。

irsv{C10xxxx}% addfont[Return]

GIMPの起動

ktermからgimpと入力して起動する。

irsv{C10xxxx}% gimp &[Return]

& を付けないと、GIMPを終了するまでそのktermで作業ができなくなる。

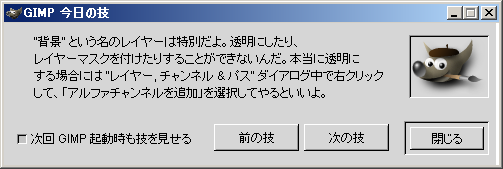

起動後に表示される「GIMP今日の技」(以下参照)はいろいろなテクニックを紹介しているのみで、特にロゴを作るうえでは不要なので「閉じる」で閉じる。。

GIMPの終了

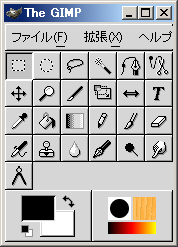

起動したGIMPの「道具箱」ウィンドウ(ウィンドウタイトルがThe GIMPとなっているもの)より

ファイル(F) → 終了で終了となる。

GIMPの強制終了

GIMPを使用していると時折固まることがある。この場合GIMPを起動したktermからkillコマンドを利用して強制終了する。

irsv{C10xxxx}% kill -9 %gimp

これでもうまくいかない場合は、GIMPのどれかのウィンドウの左上のボタンを押し「Destroy」を選択する。この際、保存していないファイルがあり、なおかつ保存ができるようであれば事前に全てしておくこと。固まったままのGIMPを放置するとシステムの負荷が高くなり、他の利用者にも迷惑をかけるので必ず対処する。わからない場合は教員やTAを呼ぶこと。

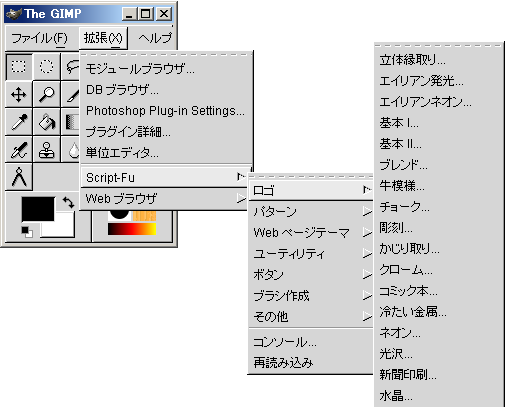

ロゴの作成→フォントの選択

GIMPの道具箱ウィンドウで「拡張(X) → Script-Fu → ロゴ」と選ぶ とロゴを作成するウィンドウが現れる。ロゴには「立体縁取り」や「エイリアン発光」など様々な種類があるが、ここではとりあえず「霜」(下の図では切れていて見えていないが)を選んだものとして説明を続ける。

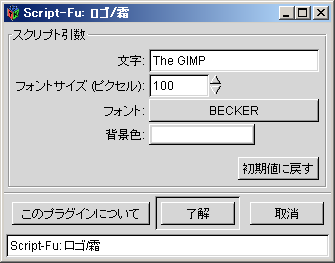

霜を選ぶと以下のウィンドウが出現する。他を選んでも同じようなウィンドウが出現する。ここで文字とフォントサイズとフォントを変更する。文字は自分で作りたいロゴに使用する言葉とする。フォントサイズは一度作成してから適宜変更してみると良い。フォントの変更は複雑なので以下で詳細に説明する。

フォントを変更するためには上のウィンドウでフォントの右のボタンを押す。すると以下のようなフォント選択ウィンドウが出現するので左側のフォントのリストから自由にフォントを選ぶ。日本語の場合は101/102教室で利用できるのはricoh, kochi, aqua, yozの4種類となる。フォントを選ぶと右側のフォントスタイルでさらに斜体や太字を選ぶことができる場合がある。必要に応じてこれもいずれかを選択する。設定したら「了解」を押す。

元のウィンドウに戻るので、さらに「了解」を押すとロゴが生成される。

保存の方法

作成したロゴを右クリックするとメニューが出現する。そこから「ファイル」→「保存」を選ぶ。保存をするときの形式はPNGを選ぶ。ファイル名をつけ、保存する場所を適宜選択して「了解」を押す。すると、エクスポートするかなど幾つかの質問が行われるが、全てYesに相当するボタンをクリックすると保存が完了する。

その他、 「GIMPの使い方」というキーワードでgoogle検索するとたくさん参考となるページが出てくるのでこれを読めばほとんどの説明は得られるだろう。

GIMPでの画像の大きさの変え方

全体の大きさを変えることができる。画像の上で右クリック、「画像」→「拡大縮小」を選ぶ。幅と高さがXとYで表示されているので、適宜比率を変化させればよい。

作成したロゴの貼り方

作成したロゴをWebページに貼り付ける場合、public_html/に保存されていれば、htmlファイルに以下のように書けばよい。

<p><img src="ファイル名" width="横幅" height="縦幅" alt="ファイルの説明"></p>

作成した画像ファイルのpublic_html/への保存(移動)は状況によっていくつかの方法がある。

Webページ作成者=ロゴ作成者の場合

GIMPで保存する際にpublic_html/に保存

GIMPで作成したロゴを右クリックしメニューから「保存」を選ぶ。ここで保存先として~/public_html/を選ぶ。

ホームディレクトリに保存してから移動

GIMPで保存するディレクトリを変更する方法がわからない場合、とりあえず初期設定のままファイル名をつけて保存すると、ホームディレクトリに保存される。その後、ktermでホームディレクトリに移動してから

irsv{c10xxxx}% mv ファイル名 public_html[Return]

で、public_html/に移動される。

Webページ作成者≠ロゴ作成者の場合

メールの添付ファイルで送ってもらう

ロゴ作成者よりメールの添付ファイルとしてWeb作成者に作成したロゴを送ってもらう。送ってもらったロゴは以下の手続きでpublic_html/に保存する。

- 受信:通常通り受信をすると、添付ファイルのあるメールは、メール一覧画面の左端にMもしくはTが表示される。Tはファイルのサイズが大きく、添付ファイルはあるが受信はしていない状態を指す。

M06/12 To:naoya@e.koe Re: C104000-kadai128 06/12 To:naoya@e.koe Re: C105000-kadai23 T06/12 To:naoya@e.koe Re: C108000-kadai235

M06/12 To:naoya@e.koe Re: C104000-kadai128

1 Image/Png hoge.png

ロゴ作成者のpublic_htmlに画像を保存しておき、直接ハイパーリンクする

ロゴ作成者が、自分のpublic_htmlに作成したロゴを保存する(GIMPで保存する際にpublic_htmlを指定するか、保存後にmvコマンドで移動)。すると、ロゴ作成者の学籍番号がc107000aでファイル名がhoge.pngの場合

<p><img src="http://roy.e.koeki-u.ac.jp/~c107000/hoge.png" width="横幅" height="縦幅" alt="ファイルの説明"></p>

で、画像を表示することが出来る。

グループごとに行う課題

グループ課題用WebページのURLを代表者1名が連絡すること。

- 提出先:課題提出用メールアドレス

- メールのSubject:URL