roy > naoya > 情報リテラシー > (2)キーボードの入力

(2) 04/24の授業内容:キーボードの入力

Windowsログインパスワードの変更

204/205教室には各30台程度のコンピュータがある。どのコンピュータも自由に利用できる。通常はあるコンピュータを使用してその中に保存したデータは、他のコンピュータでは閲覧や編集をすることができない。しかし授業や課題を実施するときには常に同一のコンピュータを使用するわけではない。204/205教室のコンピュータは、このような不都合を防ぐために特別な仕掛けが施されている。本日以降多数のファイルを作成するが、作成したファイルはzドライブに保存する。zドライブはroyという名称のサーバにある各人に割り当てられた領域を指す。見かけ上、使用中のコンピュータにデータを保存しているように見えるが、実際にはサーバにデータを保存している。204/205教室のコンピュータを利用する際には必ずログインを行うが、ログインを行うことで、ログイン時に入力された学籍番号に対応するサーバー上の領域を、zドライブとして表示している。このため、終了時にログアウトをしなかったり、途中退席をしたり、パスワードを他人に知られてしまうと、自分のデータを他人に見られたり、改変されたり、削除されたりする。簡単なパスワードや短いパスワードはすぐに解読できてしまう。以下のページを参考に、解読されにくいパスワードを考えよう。

Windowsログインパスワードの変更方法

- Ctrl+Alt+Delete(Ctrl、Alt、Deleteの3つのキーを同時に押す)。同時に押すとパスワード変更のメニューが表示されるので指示に従って変更する。

- Windowsログインパスワードを忘れた場合は事務局で再発行の手続きを行う必要がある。再発行には数日を要するため授業に参加できなくなる。解読されにくいが同時に忘れにくいパスワードを考えよう。

入力装置

人間からコンピュータに情報を伝達する装置を入力装置という。一般的には文字や数値を入力するキーボードと座標位置を指示するマウスが使用される。その他にもいくつかの種類があるので簡単に説明する。

- キーボード:文字や数値を入力する。基本的にほとんど全てのコンピュータに接続されている。

- マウス:画面上のマウスカーソル(矢印)を移動するために使用する。マウスの下部に内蔵されているボールの移動量と方向から画面上のマウスカーソルを移動させるボール式マウスと、光学的に移動の方向や距離を検出する光学式マウスがある。使用する上ではどちらも同じであるが、ボール式マウスはほこりに弱いという欠点がある。

- トラックボール:マウスと同様にカーソルを移動するために使用する。マウスとの違いはボールが上向きに取り付けられており、ボールを直接指で動かすという点である。マウスではマウス自体を前後左右に移動させるためある程度のスペースが必要であるが、トラックボールの場合、ボールをその場で回転させるだけなのでスペースの制約がない。

- バーコードリーダ:バーコードにレーザ光を当てて反射光の強弱から情報を読み取る装置。

- OCR(Optical Character Reader):文字を読み取る装置。例えばはがきの郵便番号はOCRで読み取り郵便番号に応じて振り分けを行っている。このため〒998-8580のように先頭に〒をつけると正しく読み取れず、郵便屋さんが困る。

- OMR(Optical Mark Reader):マークシートを読み取る装置のこと。

- タッチパネル:直接画面に触れて入力する。銀行のATMや駅の自動券売機などで使用されている。

- タブレット:ペン型の入力装置で絵を描くときに使用する。

- スキャナ:画像を読み込む際に使用する。

マウス操作に関連する用語

マウスについては各操作方法に関して、特殊な名称が付与されている。

- クリック:左側のボタンを1回押す。

- ダブルクリック:左側のボタンを2回連続して押す。あまり2回の間隔が空くと、クリックを2回したものと扱われる。

- 右クリック:右側のボタンを1回押す。

- ドラッグ:左側のボタンを押したまま動かすこと。文章をコピーして別の部分に貼り付けるときなど、コピーしたい範囲を選択する際に使用する(「コピーしたい範囲をマウスでドラッグして選択し」というように使われる)。

- ドラッグアンドドロップ:左側のボタンを押したまま動かして離すこと。作成したファイルをフロッピーディスクにコピーする場合などに使用する。

キーボードの構成

キーボードはファンクションキー、カーソルキー、テンキー、特殊キー、文字キーの5種類に分かれている。特殊キーにはShiftキーや、Ctrlキー,Altキーなどがあり、他のキーと組み合わせて使用することで様々な機能を発揮する。

キーボードの表面のことをキートップと呼ぶ。文字キーのキートップにはいくつかの文字や記号が刻印されている。キーボードから文字を入力する場合、英語は当然アルファベットを入力するが、日本語入力を行う場合はひらがなで入力するかな入力とローマ字で入力するローマ字入力がある。

英語およびローマ字入力をする場合はキートップの左側の文字が入力される。通常は左下の文字が入力され、Shiftキーを押しながら入力すると左上の文字が入力される。かな入力の場合は右側が入力される。

ここで「おはようございます」をかな入力、ローマ字入力それぞれで入力する場合を考えてみよう。

かな入力の場合、お+は+よ+う+こ+″+さ+″+い+ま+す(合計11文字)

ローマ字入力の場合、o+h+a+y+o+u+g+o+z+a+i+m+a+s+u(合計14文字)

このようにかな入力とローマ字入力では入力文字数が異なり、かな入力のほうが入力する回数は少なくて済む。このためキーパンチャー等、入力を専門としている人は、かな入力を使用することが多い。しかし、英語を入力するときのことを考えると、ローマ字入力では英語と日本語を入力する場合にいずれもアルファベットを使用するため覚えなければならないキーの配置は少なくて済むが、かな入力の場合はアルファベットの配列とひらがなの配列の両方を覚えなければならない。このため、キー配置を覚える労力を減らすことを目的に、一般的にはローマ字入力が使用されている。コンピュータを購入した際の初期設定もローマ字入力であり、このコンピュータでもローマ字入力で日本語を入力するよう設定されている。

キーボードの配列として現在主流となっているのはQWERTY配列(上)であるが、他にもDVORAK配列(下)がある。基本的には世の中に売っているキーボードのほぼ100%がQWERTY配列である。ちなみにQWERTYとは文字キーの一番上の段を左から読んだものであり、意味のある単語ではない。

QWERTY配列のキーボードには主要なものとして下記の4種類がある。それぞれのキーボードはキーの数に基づき101キーボード(キーの数が101個)とか109キーボード(キーの数が109個)などと呼ばれている。この授業では109キーボードを使用する。なお欧米仕様のキーボードと日本使用のキーボードでは@や()などの記号の位置が一部異なる。

| キーの数 | Windowsキーとアプリケーションキー | |

| なし | あり | |

| 欧米仕様のキーボード | 101 | 104 |

| 日本仕様のキーボード | 106 | 109 |

- Windowsキー:画面(ディスプレイ)内の左下にあるスタートキーが割り当てられている

- アプリケーションキー:マウスの右クリックが割り当てられている

Windowsキーやアプリケーションキーがある理由:ある程度慣れてくると、いちいちキーボードからマウスに手を移動するのが面倒になってくる。キーボードのみでできる限りの作業をできるようにするためにこれらのキーがある。

メモ帳の起動

それでは実際に文字を入力してみよう。まずメモ帳というアプリケーションを起動する。

よく使う用語の整理

- ハードウェア:ディスプレイやキーボード、マウス、本体(及びその内部の様々なパーツ)のこと。コンピュータを構成するもののうち目に見えるものを指す。

- ソフトウェア:コンピュータを構成するもののうち目に見えないもの。コンピュータを動かす上で中核となるオペレーティングシステム(OS)やワープロなど特定の仕事をするための応用ソフトウェアがある。

- オペレーティングシステム:本体に接続された機器を認識したり、キーボードから入力された情報をディスプレイに表示したり、データを保存したりするもの。WindowsXPやMac OS、Solaris9、Linuxなどがある。

- アプリケーション:ワープロソフトや図形描画ソフトなど、特定の仕事を行うためのソフトウェアのこと

- 起動:アプリケーションを動作可能な状態にすること

- デスクトップ:Windowsを起動させたときに最初に表示される画面

- アイコン:アプリケーションやファイル、フォルダなどを小さな絵として表現したもの

- ディスプレイの左下にある「スタートメニュー」にマウスのカーソルを移動しクリックする

- メニューが表示されるので「プログラム」にカーソルを移動する

- 右側に「プログラム」のフォルダの中にある数々のプログラムが表示されるのでここから「アクセサリ」を選ぶ(=「アクセサリ」にカーソルを合わせる)

- さらに右側に「アクセサリ」のフォルダの中にあるプログラムが表示されるので、メモ帳のところにカーソルを合わせてクリック

すると次のようなウィンドウが出現する。

メモ帳はテキストエディタとよばれるアプリケーションで、簡単な文書の作成や編集に使用する。文字の入力や編集のみが可能で、文字色や文字のサイズを変更することはできない。また図表を挿入することもできない。なんとなく不便に感じるが、ファイルの互換性が高いという利点がある。特定のワープロソフトで作成した文書は、相手がそのアプリケーションを持っていなければ見ることができないが、テキストエディタで作成した場合は、相手がどのようなアプリケーションを持っているかということに関わらず見ることができる。

入力方法

まずは自由に入力しよう。日本語(ローマ字入力)と英語入力の切り替えは、キーボードの左上の"半角/全角"キーで行う。このキーを押すごとに双方のモードが順番に入れ替わる。現在どちらのモードにあるかは、IMEツールバーで確認できる。英語入力と日本語入力をそれぞれ半角入力、全角入力と呼ぶことがある。英語は日本語と比較して半分の幅で入力できるため、このような名称がつけられている。

![]() <--英数字入力モード

<--英数字入力モード

![]() <--日本語入力モード

<--日本語入力モード

英語を入力する場合、該当するキーを押すと小文字での入力が行われる。大文字を入力する場合はShiftを押しながら該当するキーを押す(これをShift+aというように表現する)。

日本語を入力する場合は、ローマ字で入力することになるが、入力を行うとひらがなで表示され、文字の下に点線が引かれた状態となる。この時点では入力は確定していない。漢字へ変換する必要があるためである。変換の必要がない場合は[Enter]キーで入力が確定する。

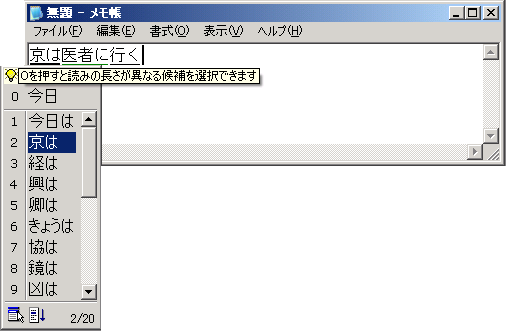

変換はスペースキー(キーボードの下の真ん中にある何も刻印されていない横長のキー)を押す。すると以下のように漢字に変換される。これでよい場合は[Enter]キーを押して確定する。

変換をしたが漢字が間違っていた場合は修正が必要になる。繰り返しスペースを押すと下線が太線になっている箇所で次の候補が表示される。正しい漢字が表示されるまでスペースキーを押し続けるか、表示された候補の左にある数字を押す。「今日は」から「医者に」という文節に移動するためには右カーソルキー(→キー)を押す。全ての文節で正しい漢字変換が行われたら[Enter]キーを押して入力を確定する。

文節の区切りは自動的に行われる。もしも「今日は医者に行く」ではなく「今日歯医者に行く」と入力したかった場合、文節が間違っていることになる。この場合はShiftキーを押しながらカーソルキーの←または→を押すことで、文節の区切りを変更することができる。

きょうというように反転している部分が新しい文節になる。

終了するときはメモ帳の右上にある×を押す。「保存しますか」と聞かれるが今回はとりあえず「いいえ」を選択する。

IMEツールバー

キーボードからは英文、和文を入力することができる。和文の場合は、ローマ字で入力をする。ローマ字で入力をするとひらがなで表示され、漢字に変換することで文章を記述していくことになる。漢字変換を行う際に使用するのがIME(Input Method Editor)と呼ばれるもので、WindowsではMS-IMEが標準搭載されている。MS-IMEとは具体的には以下のツールバーを指す。通常日本語入力をする上では特に意識する必要はないが、現在の入力モードが英文入力モード、和文入力モードのいずれであるかを確認する際や、読めない漢字を入力する際に利用する。

IMEツールバーには通常「入力方式」「入力モード」「変換モード」「IMEパッド」「ツール」が表示されている。その他にもオプションで様々なメニューを表示させることができる。したがって、表示されているメニューが異なったとしても壊れているわけではない。各メニューは以下の働きを持つ。

- 入力方式:漢字変換の方法を指定する。IMEスタンダードとナチュラルインプットがある。IMEスタンダードはスペースキーを押すことで変換が行われる。ナチュラルインプットはスペースキーを押さなくても、自動的に文節が認識されて変換が行われる。このため後者はなれるまで違和感がある。

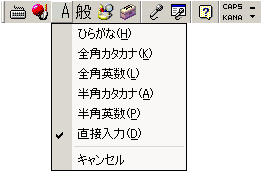

- 入力モード:英文入力と和文入力の切り替えを行う。切り替えはキーボードの半角/全角キーで行うが、入力モードをマウスでクリックして該当するモードを選択することもできる。

半角/全角キーを押すと入力モードの表示は「あ」と「A」が交互に入れ替わる。これが和文と英文の入力に対応しているが、入力モードをマウスでクリックしてモード選択する場合は、和文→「ひらがな」、英文→「直接入力」となる。その他にも全角の英数字やカタカナ入力のモードなどがあるが、全角英数字やカタカナ入力を行う上でもっと便利な方法があるのであまり使用しない。

![]()

![]()

- 変換モード:漢字変換を行う際に使用する辞書を指定する。通常は「般」と表示されており、「一般」の辞書が使用される。「名」は「人名/全角地名」辞書が使用され、「話」は「話し言葉」用の辞書が使用される。「名」にすると、普段は使用しないような珍しい名字などの変換がスムーズにできるようになり(変換候補の上位に出てくるようになる)、「話」にすると電子メールなど、話し言葉で入力した際にうまく変換が行われるようになる。これらの変換モードの切り替えはマウスでクリックして該当するものを選択する方式で行う。

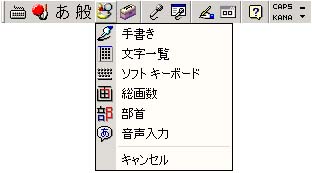

- IMEパッド:漢字の画数や部首、手書き入力により該当する漢字を探し出す、読み方がわからない場合や、変換をしても候補として出てこない場合に使用する。マウスでIMEパッドをクリックし、使用したい方式を選択する。

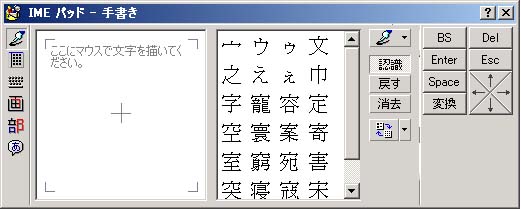

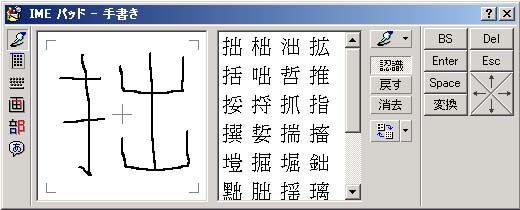

このうち「手書き」について確認してみよう。「手書き」をクリックすると下記のような画面が表示される。

「ここにマウスで文字を描いてください」の場所にマウスで字を書いてみる。

すると、右側に該当する漢字の候補が出てくるので、該当するものがあれば、その漢字をマウスでクリックすると、現在入力中の文書に挿入される。マウスで上手く字がかけなかった場合には、候補リストに該当する漢字が表示されないことがある。この場合は「戻す」ボタンで一画戻すか、「消去」ボタンで全て消して最初から書き直すかする。

- ツール:メニュー内の「プロパティ」では、和文の入力を行う際、ローマ字入力とかな入力のいずれにするかを選択したり、句読点を「、。」「,.」のいずれにするかを設定できる。「単語/用例登録」ではよく使う言葉を登録することができる。例えば、車のヘッドライトのことを「前照灯」というが「ぜんしょうとう」を入力して変換しても「全焼等」や「前章等」が候補として表示され、「前照灯」は候補内に無いため変換することができない。「単語/用例登録」で「ぜんしょうとう」に対して「前照灯」という漢字を登録しておくと、次からは変換候補に表示されるようになる。

ファンクションキーを用いた変換

キーボードの上部にはF1〜F12のキーがある。これをファンクションキーといい、日本語で入力を行う際に変換を便利にする機能が割り当てられている。割り当てがされているのはF6〜F10で、機能はそれぞれ以下の通り。

- F6:文字入力後、確定していない状態で押すとひらがなに変換される。もともとひらがなで表示されているので意味がないように感じるが、F7を押した後でF6を押すと効果が理解できる。

- F7:文字入力後、確定していない状態で押すと全角のカタカナに変換される。

- F8:文字入力後、確定していない状態で押すと半角に変換される。例えば、あいう→アイウ、ABC→ABC、となる。ひらがなには半角がないので、ひらがな、カタカナいずれも半角カタカナに変換となる。

- F9:文字入力後、確定していない状態で押すと全角英数字に変換される。例えば、あいう→aiu、ABC→ABC、となる。

- F10:文字入力後、確定していない状態で押すと半角英数字に変換される。例えば、あいう→aiu、ABC→ABCとなる

Trrを用いたタッチタイプの練習

キーボード入力の練習用アプリケーションであるTrrを用いて、タッチタイピングに挑戦しよう。タッチタイピングとはキーボードを見ずに入力することを指す。かつてはブラインドタッチと呼ばれていたが、ブラインドタッチは目の見えない人に対する差別発言になるとの考えから、現在ではタッチタイピングと呼ばれるようになっている。

Trrは皆さんが現在利用しているWindows内にあるアプリケーションではなく、royいう名称のUNIXサーバー内にあるアプリケーションである。つまり、他のコンピュータの中にあるので、そのコンピュータに接続してからでないと利用することができない。Trrを使用するための手順は以下の通り。

手順1:royというコンピュータに接続する。接続するために利用するアプリケーションはTeraTermである。デスクトップ上に以下のアイコンがTeraTermなのでこれをダブルクリックして起動する。

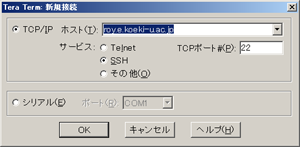

手順2:すると以下のような画面がでてくる。ホストに接続先のコンピュータ名であるroy.e.koeki-u.ac.jpが表示されていることを確認する。表示されていない場合や間違っている場合は正しく入力し、いずれにしても[OK]をクリック。

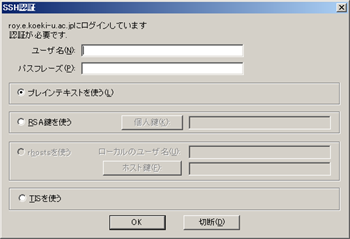

手順3:ユーザ名とパスフレーズ(=パスワードのこと)を入力する。これらについては授業中に説明する。

手順4:ユーザ名とパスワードを正しく入力すれば以下のような画面が表示される(roy{naoya}のnaoyaの部分は自分の学籍番号になっている)。これがUNIXのデスクトップである。Windowsの場合はデスクトップに様々なアイコンがあり、これをマウスでダブルクリックすればアプリケーションを起動することができる。しかしUNIXの場合はダブルクリックのかわりに、登録されている特定の文字列を入力してアプリケーションを起動する。登録されている特定の文字列のことをコマンドという。

手順5:Trrを起動する。Trrはemacsというアプリケーション上で動作する特殊なアプリケーションである。このためemacsを起動し、その後でTrrを起動するという手順を踏む。つまり、emacsを起動するコマンドを入力してemacsを起動した後で、Trrを起動するコマンドを入力してTrrを起動する。具体的には以下の手順で入力する。

- emacs -nw[Enter]

- [Esc]x trr[Enter]

これでようやくTrrが起動しました。

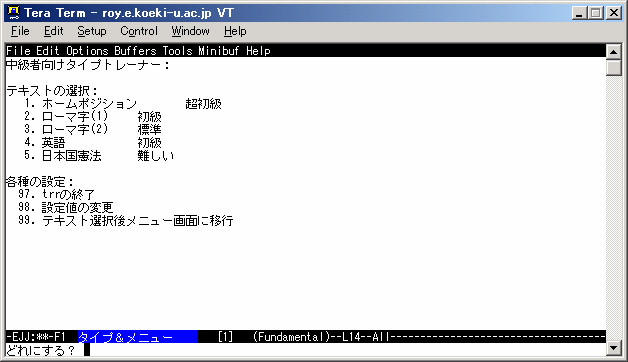

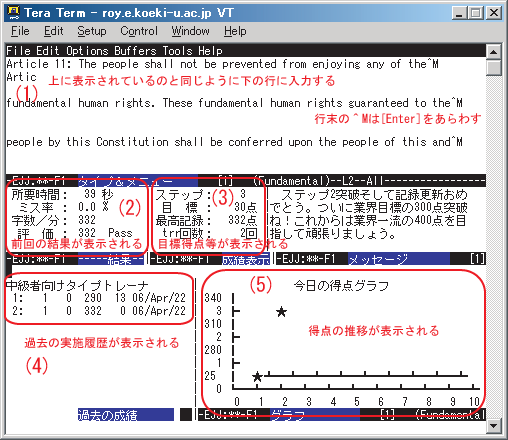

テキストの選択で1〜5まで選ぶことができる。入力になれていない人はとりあえず1から始めよう。自信がある人は5に挑戦してみよう。いずれかの数字を入力すると、以下のような画面が表示される。最初の1回目は(2)から(5)は何も表示されていないが、1回最後まで入力するといろいろな情報が表示されるようになる。

- 入力部。上の行に表示されているのと同じように入力する。間違えた場合は正しく入力するまで次に進めない。行末の^Mは[Enter]をあらわす。

- 前回の結果が表示される。字数/分が1分間に入力されたキーの数をあらわす。評価は1分間に入力されたキーの数から押し間違えたキーの数を重み付けした値を引いたもの。Trrの試験ではこの得点を評価対象とする。

- 現在の目標の得点((2)の評価のこと)およびこれまでの最高得点、実施回数が表示される。目標をクリアすると次のステップに進み、新しい目標が設定される。

- 過去の実施履歴が表示される。

- 評価得点の推移が表示される。

最後まで入力すると以下のような画面に切り替わる。1を押すとTrrが終了する。2でテキストの種類を変更せずにもう一度実行、3でクラス内の順位が確認できる。11を押すとテキストの種類を変更できる。それ以外はあまり使わない。

1を押すとTrrが終了するが、起動するときに(1)TeraTermによるroyへの接続→(2)emacsの起動→(3)Trrの起動という手順を踏んでいるので、emacsを終了し、royへの接続を解除する必要がある。

- emacsの終了:Ctrl-x Ctrl-c(Ctrl-xはCtrlキーを押しながらxを押すという意味)

- royの接続解除:exit[Enter](キーボードからe,x,i,tと入力し[Enter]。接続を解除するとウィンドウが消える)

ホームポジションについて

左手の小指、薬指、中指、人差し指をそれぞれ「a」「s」「d」「f」のキーにおく。右手は人差し指、中指、薬指、小指をそれぞれ「j」「k」「l」「;」のキーにおく。この位置をホームポジションと呼ぶ。両手とも人差し指のキーに「でっぱり」があるので、これを目安とする。

キーボードの各キーは、押す指が割り当てられている。ホームポジションを基点としてそれぞれの指を上下に動かすと、割り当てられたキーを無理なく押すことができる。キーの割り当てを絶対に守らなければならないということは無いが、最も自然な指の動きで入力が可能になるため、タッチタイピングを行うためには覚えておくのが無難である。

204/205教室のプリンタについて

204/205教室に設置されているプリンタはレポートの印刷等、自由に利用してよい。用紙がなくなった場合は、事務局の教務課でもらうことができる。

- 無駄なものを印刷しないこと:資源を節約しましょう

- すぐに印刷結果が出力されないからといって何度も印刷操作を繰り返し行わないこと:印刷結果がでてこないのは用紙切れの可能性が大です。何度も印刷操作を繰り返すと、用紙を補給した際に、その回数だけ印刷されることになります

出席課題

メモ帳を用いて本日学んだことを確認する。具体的には下記の要領で行う。

- 1行目:学籍番号と氏名を記載

- 日本語変換の練習として自己紹介を3行程度書く(出身や、最近興味を持っていること、所属しているサークルや部活、好きな音楽やテレビ番組など)

- trrでマークした最高得点を記載する。例えば、「テキストの種類5(日本国憲法)で80点」等

- 作成したファイルを「intro.txt」という名前をつけて保存する。保存先はzドライブとする。

- 印刷をして提出する。

保存の方法は下記の通り。

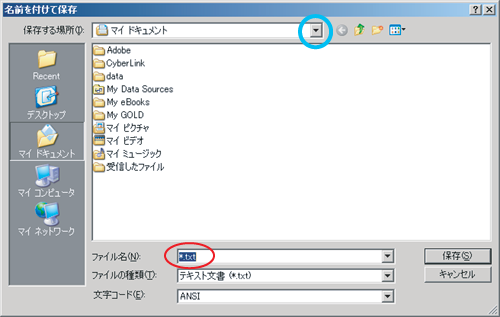

- メニューの「ファイル」→「名前をつけて保存」を選択

- 下図の青丸で囲んだ下向き▼をクリックし、保存をする場所としてzドライブを指定する。zドライブはedsv\c106homeのc106***(Z:)と書いてある。

- 下図の赤丸で囲んだ場所に、保存するファイル名を入力する。*を消してかわりにintroとする。つまりintro.txtとする。

- 保存ボタンを押す。

正しく保存されたかどうかは、デスクトップのマイコンピュータ→edsv\c106homeのc106***(Z:)をそれぞれダブルクリックで開くことで確認できる。保存する際のintro.txtの後ろの.txtは拡張子と呼ばれ、このファイルがどのアプリケーションで作成されたかを示すものである。この部分は消さないこと。

印刷をする際は、メニューの「ファイル」→「印刷」を選び、「印刷」ボタンをクリックする。印刷するページを指定したり、印刷部数を指定することもできる。