(14) 07/18の授業内容:著作権·Word課題

インターネットを支える仕組み

前回の課題で、IPアドレスの枯渇を防ぐための方策について検索し、Wordでまとめるように求めた。ここでは、それぞれの項目について簡単に説明する。

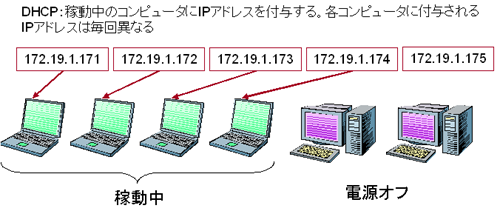

DHCP:Dynamic Host Configuration Protocolの略。ネットワークに接続する場合、必ず各コンピュータにはIPアドレスを付与しなければならない。DHCPでは、稼動中のコンピュータに対してIPアドレスを付与する仕組みである。最初から全てのコンピュータにIPアドレスを付与した場合、コンピュータの電源が入っていない間使用していないIPアドレスがあることになる。このようにIPアドレスとコンピュータの間に1対1の対応を持たせると効率が悪い。起動したコンピュータに対し、その時点で利用されていないIPアドレスを付与することで、限りあるアドレスを効率的に利用できるようになる。

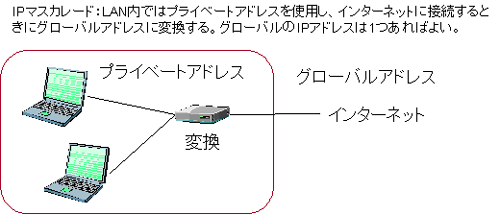

IPマスカレード:同一のIPアドレスを重複して利用することはできない。しかし、閉じた空間で利用する場合は話が別である。例えばアパートの101号室にAさん、102号室にBさんが住んでいたとする。2人とも2台のコンピュータをもっている。いずれもインターネットには接続していないが、ネットワークを通じてデータの交換を行う必要があるためIPアドレスを付与する必要がある。ここで、Aさん、Bさんともに自分の2台のコンピュータに、192.168.0.1と192.168.0.2というIPアドレスを与えたとする。同一のIPアドレスが異なるコンピュータに与えられると通信ができなくなるが、この場合は問題がない。インターネットに接続していないからである(接続した場合には不都合が生じる)。閉じた空間で使用する限りにおいては、他のネットワークで使用されているIPアドレスを使用しても問題がない。インターネットに接続するコンピュータのみ、他とは重複しないIPアドレスが付与されていれば良い。

IPマスカレードはこの考え方に基づき、自分のネットワークの中にいるときにはプライベート用のIPアドレスを使用し、インターネットに接続するときだけグローバルのIPアドレスに変換する。プライベートのIPアドレスはネットワーク外の他のコンピュータのIPアドレスと重複しても良い。なぜなら、ネットワーク外(=インターネット)に接続するためには、グローバルのIPアドレスに変換するからである。グローバルのIPアドレスは他のコンピュータと重複してはならない。

プライベートのIPアドレスとグローバルのIPアドレスは1対1の対応をする必要はない。多対1でよい。2台のコンピュータが同時にインターネットにアクセスしたとする。この場合、外部にリクエストを出す時点では1つのグローバルIPアドレスをリクエスト元として発信する。返事が返ってきたら、その返事を2つに切り分けて、実際にリクエストをしたマシンに返す。このように変換作業や切り分け作業を行っているのが(ブロードバンド)ルータである。

なおプライベートのIPアドレスとして自由に付与できるのは以下の通り定められている。

- 10.0.0.0〜10.255.255.255

- 172.16.0.0〜172.31.255.255

- 192.168.0.0〜192.168.255.255

IPv6:現行のIPアドレスは、172.19.100.127のように0〜255の値がとれる4つの数字により構成されている。このため現行バージョンはIPv4という。4つの数字の組み合わせで構成しているため、IPアドレスの可能な組み合わせは256×256×256×256=4,294,967,296(約43億)通りである。一方IPv6は0〜255の値がとれる6つの数字により構成されるため、組み合わせは256×256×256×256×256×256=281,474,976,710,656(約281兆)通りとなる。これだけあれば枯渇することはないが、現行の機器をIPv6対応の機器に変更する必要がある。

著作権

(1)著作者等の権利の保護、(2)文化的所産の公正な利用、(3)文化の発展という目的のために、「著作物」の著作者に対して、著作権という権利が付与されている。著作権の保護対象である著作物は以下のように定義されている。

- 「思想又は感情」の創作的表現であること

- 「創作的」表現であること

- 「表現」であること

著作権は、自分が作ったものを他人に勝手に利用されないための権利であり、著者の死後50年まで保護される。

このため、レポート等で書籍に記載されている内容を丸写しにしたり、インターネットで検索をして記述内容をそのままコピーしてWordに貼り付けてレポートとして提出すると著作権の侵害になる。利用したい場合は著作権者から著作物の利用について許諾を得る必要がある。著作権侵害は犯罪であり、告訴された場合は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金という罰則規定がある。

Webページや書籍の内容を丸写しにしたり、多少いじっただけであたかも自分の文章であるようにすることを剽窃(ひょうせつ)という。剽窃行為は著作権の侵害にあたるため、行うことは望ましくない。では、書籍やWebページに記載されている情報を利用する際には全て著作権者に許諾を取らなければならないのであろうか。

剽窃はあたかも自分の文章であるかのように見せることを指す。資料を適切に引用することは認められている。もしも何か参照したものがあれば、引用したことを明示する必要がある。引用は著作権者に無許可で行うことが出来る。引用を行う上での条件は以下の通りである。

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の 引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」 (著作権法第32条1項)

引用には以下の方法がある。

元の文章をそのまま引用する

一字一句、資料の通りに正確に記述する。短い場合は「」でくくり、長い場合は前後を1行あける。

自分の言葉で引用する

この場合は、必ずしも「」でくくる必要はないが、引用したことを明示する必要がある。

また、いずれの場合でも引用した文献を示す必要がある。引用した文献を示すことで、読み手はそれが引用されたものであることがわかり、関心を持った場合にはその資料を読むことも可能になる。したがって引用文献を示す場合は、第三者がその資料にアクセスする上で十分な情報を盛り込む必要がある。

引用文献の示し方1:本文中に出てきた順番に通し番号をつけ、文末で番号順に明示する。

本文:日没時時点での四輪車のヘッドライト点灯率は30%程度であることが指摘されている1)。

文末:1)神田直弥: 四輪車のライト点灯行動の実態調査, 東北公益文科大学総合研究論集, Vol.10, 105-128, 2006

引用文献の示し方2:本文中では著者名と出版年を入れて示し、文末は名前の五十音順(もしくはアルファベット順)に表記する。

本文(例1):神田(2006)は日没時点での四輪車のヘッドライト点灯率が30%程度であることを指摘している。

本文(例2):日没時時点での四輪車のヘッドライト点灯率は30%程度であることが指摘されている(神田, 2006)。

文末:神田直弥: 四輪車のライト点灯行動の実態調査, 東北公益文科大学総合研究論集, Vol.10, 105-128, 2006

Word課題

文末での引用文献の記載方法には様々なスタイルがある。上記の例では、著者名、タイトル、雑誌名、巻、ページ、発行年の順に記載しているが、巻番号がない通常の書籍では当然記載方法が異なるし、雑誌の場合でも記載する順番が異なる場合がある。また、Webページの場合も当然このスタイルでは記載することが出来ない。いずれの場合もいくつかの方法が提案されており、いずれかの方法にしたがって記載すればよいとされている。

これを踏まえて、以下について検索し、調べた結果をWordもしくはWriterでまとめて添付ファイルで指定のメールアドレスに送信しなさい。なお、適切な引用が行われていない場合は剽窃行為とし、減点対象とする。

問題:Webページを引用した場合、引用文献の記載方法としていくつかの方法が提案されている。最低3種類の方法について調べわかりやすくまとめなさい。

- To:naoya@e.koeki-u.ac.jp

- Subject:学籍番号-Word

- 提出期限:授業終了時まで。

本文は学籍番号を氏名を記載する。その他感想があれば記載しても良いがしなくても良い。作成したファイルを添付して送信すること。ファイル名は任意とする。