(11) 06/27の授業内容:他のワープロソフトを使ってみよう

無料で使えるワープロソフト

これまではワープロソフトとして、MicrosoftのWordを使用してきた。Wordは統合オフィスソフトであるMicrosoft Officeに同梱されているソフトである。統合オフィスソフトとは、ワープロや表計算、プレゼンテーションソフト等、業務で使用するソフトをセットにしたものである。Microsoft Officeのほかに一太郎オフィス、ロータスSuperOfficeなどがある。これらのソフトはコンピュータを購入した際に最初から入っている場合もあるが、いずれも有料のソフトであり、使用したい場合は購入しなければならない。このため、お金がなくて買うことができないという事態が発生する。

しかし、無料で使用できる統合オフィスソフトも存在している。OpenOffice.orgというソフトである。単に「OpenOffice」や「オープンオフィス」と呼ばれることもあるが、全て同じものを指す。OpenOffice.orgの特徴は無料であるだけではない。Microsoft Officeとの互換性が高いという利点もある。まずは、Microsoft OfficeとOpenOffice.orgに含まれるソフトの対応関係を見てみよう。

| ソフト | Microsoft Office | OpenOffice.org |

| ワードプロセッサ | Word | Writer |

| 表計算 | Excel | Calc |

| プレゼンテーション | PowerPoint | Impress |

| データベース | Access | Base |

| ドロー | なし | Draw |

| 数式エディタ | 数式エディタ | Math |

Microsotf Wordで作成したファイルをOpenOffice Writerで開くことができるし、OpenOffice Writerで作成したファイルをMicrosoft Wordで開くこともできる。Microsoft Wordに限らず、上記の表で対応関係にあるものはいずれも互換性がある。

OpenOffice.orgの入手

OpenOffice.orgの最新バージョンは2.0.2である。インターネットに接続できる環境がある場合、以下のURLからダウンロードすることができる。

インターネットに接続できる環境がない場合は、書籍についているおまけCDからインストールすることもできる。おすすめの書籍タイトルは以下の通り。

可知豊、鎌滝雅久:オープンガイドブックOpenOffice.org2.0、グッディ(出版社)、2980円、2005年発行

OpenOffice.orgとStarSuite

204、205教室にはOpenOffice.orgの有料版のStarSuiteがインストールされている。また、2年生以降で使用する101、102教室はUNIXのコンピュータが設置されているが、これらにもStarSuiteがインストールされている。有料版のStarSuiteと無料版のOpenOffice.orgは基本的に同一の機能を有している。StarSuiteはOpenOffice.orgに以下の機能を追加したものとなっている。

- 日本語フォント(追加フォント)

- クリップアート

- テンプレート

- 企業向けの管理ツール

- 一太郎との互換性

- ユーザーサポート

通常使用する上では、OpenOffice.orgで十分である。もしも、Microsoft Officeを持っていない人がいればインストールしてみよう。

StarSuite Writerの起動と画面構成

まずはStarSuite Writerを起動してみよう。デスクトップに以下のアイコンはあるだろうか。アイコンが有る場合はダブルクリックすれば起動できる。ない場合は、左下の「スタートメニュー」→「プログラム」→「StarSuite」→「Writer]で起動しよう。

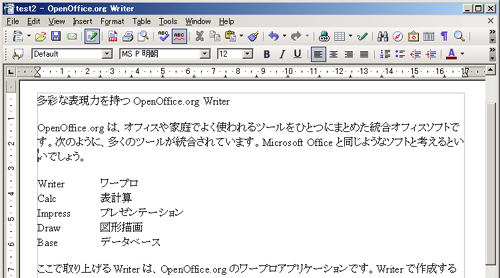

起動をすると以下のようなウィンドウが開く。画面構成はWordと比較してどうだろうか?まず、最上部にはWordと同様にメニューバーがある。Wordでは「ファイル」や「編集」というように日本語で書かれていたが、ここでは「File」や「Edit」というように英語で書かれている。言語の違いはあるが、基本的な構成は全く同じである。また、その下には良く使うメニューがボタン形式で配置されるツールバーがある。ボタンの図柄を見てみよう。基本的にWordと同様の図柄が使用されている。あまり深く考えなくてもこれまでWordを使って行ってきたことが実施できそうなことがわかるだろう。

Wordとの互換性

Micosoft WordとStarSuite Writerには互換性があり、Wordで作成したファイルをWriterで開くことができるし、その反対も可能である。では、前回作成したkenpo.docをWriterで開いてみよう。kenpo.docをダブルクリックするとMicrosoft Wordが起動してしまうので、ダブルクリック以外の方法でファイルを開く必要がある。具体的には以下の手順を踏む。

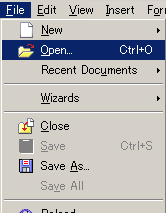

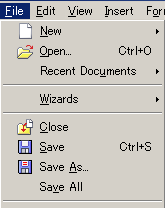

- メニューバーのFileをクリック

- Fileの中のOpenを選択

- zドライブ内のkenpo.docを指定

- OKを押す

以下の通り、前回作成したファイルを開くことができた。

では、前回作成したファイルを使って編集作業をしてみよう。前回のファイルには憲法の第40条までが記されていたが、第41条から第103条までを追加してみよう。以下のリンクをクリックして、対象ファイルをzドライブに保存しよう。保存をしたらzドライブを開いて、ファイルをダブルクリックするとメモ帳でファイルを開くことができる。開いたら中の文章を全て選択してからコピーし、StarSuite Witerで開いている文章の末尾に貼り付けてみよう。

やり方はWordと大体同じということが確認できたであろうか。第103条まで追加をしたら、もう一度保存をしてみる。保存はメニューバーのFileから行うが、2種類の保存がある。Wordにも2種類の保存があるので対応関係を示しながら説明する。

- Save:Wordでいう「上書き保存」であり、既に一旦保存をしたファイルを開いて内容の修正を行った場合に、新しいファイルは作成せずに、既存のファイルの内容を更新する。

- Save As:Wordでいう「名前をつけて保存」であり、はじめて保存をするときに使用する。つけた名前のファイルが生成される。

ここでは、既存のファイルに文章を追加しているので上書き保存でよい。したがって、メニューバーのFileよりSaveを選択する。

Writerの保存形式について

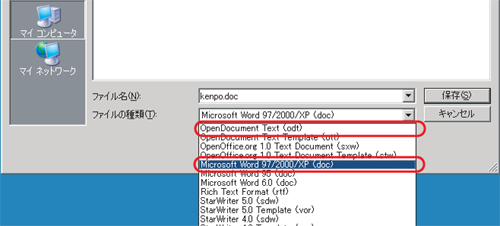

第103条まで追加した後で既に保存をしているが、もういちど名前をつけて保存し、別のファイルを作成してみよう。今度はメニューバーのFileよりSave Asを選択する。

保存先はいつもと同様zドライブになるが、ここでファイルの種類の右横の▼を押してみよう。すると保存をするときの形式を選ぶことができる。Writerの拡張子は本来はOpen Document Text(.odt)である。.odt形式で保存をするとMicrosoft Wordでは開くことができなくなる。Microsoft Word 97/2000/XP形式で保存をするとWriterでもWordでも開くことができるようになる。

先ほどはkenpo.docを開き、編集をしてから上書き保存をしているため、.doc形式で保存されている。今度は.odt形式で保存をしてみよう。保存をしたらzドライブを確認してみると、kenpo.docとkenpo.odtの2つのファイルがあることがわかる。

- kenpo.doc:最初からあったファイル、憲法第103条まで追加して上書き保存しているので内容は更新されている。WordでもWriterでも、好きな方で開くことができる。

- kenpo.odt:後からSave Asで保存をしたファイル。Writerでしか開くことができない。

Writerでファイルを作成した場合、保存時にどちらの形式にすればよいか考え、間違えないように気をつけよう。

今日の作業

WriterでもWordと同様に文字の大きさを変更したり、色を変えたり、表を作成したりと、見栄えを整えるための様々な機能を利用することができる。ほとんどはWordと同じやり方となるが、一部異なるものもあるため確認しておこう。

本日の例文を以下よりダウンロードし、zドライブに保存しよう(ファイル名はwriter.txt)。

保存をしたらダブルクリックをしてメモ帳で開く。併せて、Writerで新規ファイルを作成しよう。新規ファイルの作成は、メニューバーのFileからNewで、Text Documentを選ぶ。新しいファイルができたら、先ほどのwriter.txtの内容をコピーしてはりつける。以下のようになるはずである。

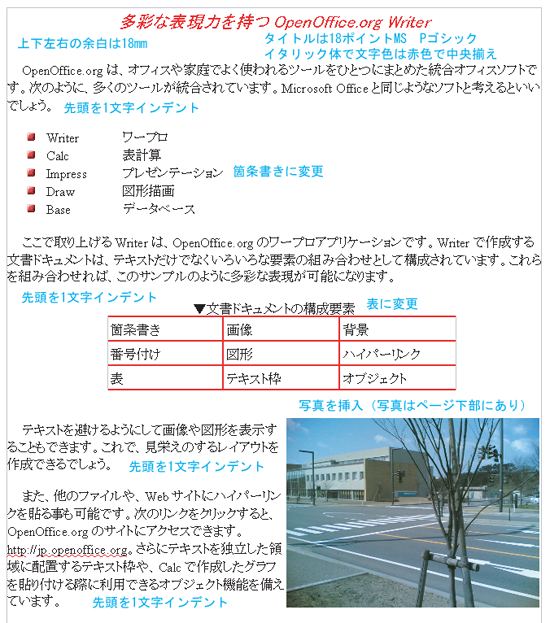

このファイルを最終的に以下のように改良する。Wordと同じ手順でできるものもあれば、若干異なるものもある。まずは、以下の完成図だけを見てできるところをやってみよう。なお、図中の青色の文字が作業内容を表す(本文中には書かなくて良い)。

Writerによる書式設定

まず、上下左右の余白を全て18mmに変更してみよう。Wordでは余白の設定はメニューバーのファイルからページ設定を選択して実施した。しかし、Writerでは書式設定はメニューバーのFormat→Pageで行う。Pageタブをクリックし、Marginの部分のLeft、Right、Top、Bottomいずれも変更しよう。

フォント、文字サイズ、文字色の変更、スタイル、中央揃え

次にタイトルの「多彩な表現力を持つOpenOffice.org Writer」をMSゴシック、16ポイント、赤色のイタリックに変更し、中央揃えにしてみよう。これらの機能はWordと同様にツールバーのボタンから実施することができる。ボタンの図柄も同様なので、Wordの機能を覚えているかを確認する意味も含めて、説明なしでできるかやってみよう。

インデント

各段落の先頭を1文字インデントしよう。箇条書きの箇所などもあるのでその部分は無視してよい。先頭行のインデントはWordと同じようにルーラーの▽を移動する。

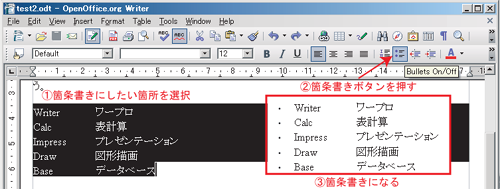

箇条書き

以下の部分を箇条書きにしてみよう。

Writer ワープロ Calc 表計算 Impress プレゼンテーション Draw 図形描画 Base データベース

箇条書きを行うためには、箇条書きにしたい箇所を選択し、箇条書きボタンを押す。この場合だと行頭文字が1種類に限定されてしまうため、行頭文字を●や■に変えたい場合は、メニューバーのFormat→Bullets and Numberingより設定する。

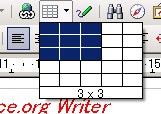

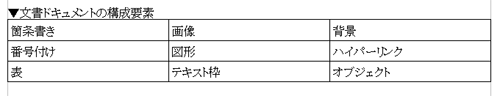

Writerによる表の作成

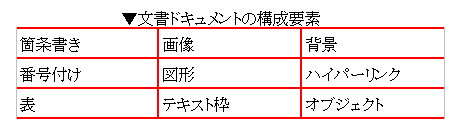

以下の部分を表にしてみる。

箇条書き 画像 背景 番号付け 図形 ハイパーリンク 表 テキスト枠 オブジェクト

ツールバーの表作成ボタンの右の▼を押し、行数と列数を指定する。ここでは3×3の表を作成する。

上記の方法で3×3の表を作成したら、各マス目に「箇条書き」や「画像」「背景」の文字を移動する。具体的にはカットしてから貼り付ける。カットの方法や貼り付けの方法はWordと同一である。移動をすると以下のようになる。

これで一応完成したが、表の幅が広すぎるように思えるので、少し調整してみよう。表の幅の変更方法もWordと同様で、表の縦罫線のところにマウスをあわせて左右に移動すればよい。なお、3列とも幅を均等にしたい場合は、以下の手順を踏む。

まずは、列の幅を適宜修正する。以下の図では左側、右側のセルの幅が狭くなっている。このままでは見栄えが悪いので、この後で3つの列の幅を統一する。まず表全体を選択する。

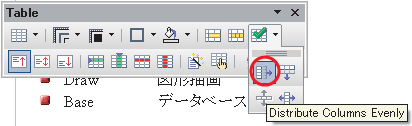

ツールバーの最適化ボタンの中にある列の均等分割ボタンを押す。

すると列の幅が均等になる。

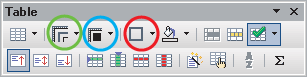

最後に罫線を引いてみよう。罫線を引くときは、Wordと同様ツールバーの罫線ボタンを使用する。ただし、線の太さや色を帰る方法はWordとはことなる。Writerでは、まず下の赤丸の罫線ボタンを使ってとにかく罫線を引く。この際は初期設定の太さの黒色の罫線が引かれる。罫線の引き方を決定した後で、表全体を選択して、緑丸の線の太さボタンで太さを指定すると、全ての罫線の太さが変わる。同様に表全体を指定して青丸の罫線の色ボタンで色を指定すると、全ての罫線の色が変わる。

上記の方法の確認の意味も含めて、下の図と同じように罫線を引いてみよう。

図の挿入

Wordではクリップアートが同梱されていたが、StarSuiteの無料版のOpenOffice.orgには同梱されていない。将来的にOpenOffice.orgを使用する可能性を視野に入れ、クリップアートではなく、自分で持っている写真を文書に挿入する方法を確認しておこう。

まず、以下の図を文書に挿入することにする。写真の上で右クリックして対象をファイルに保存しよう。保存場所はzドライブとする。

保存をしたらその図を文書に貼り付けてみよう。貼り付けるためには、メニューバーのInsert→Picture→From Fileを選択する。zドライブに保存した先ほどのファイルを指定してOKを押す。

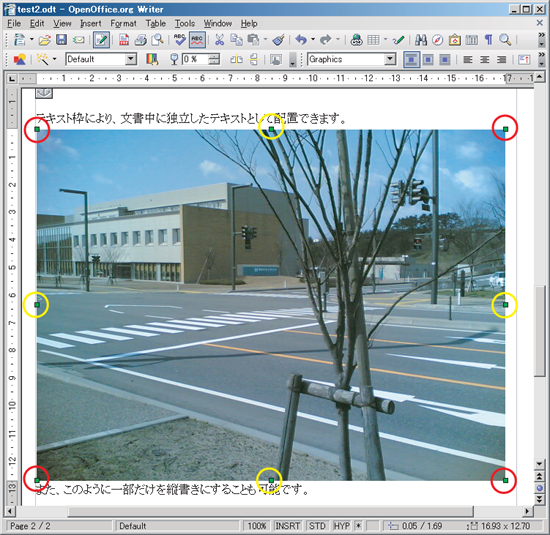

挿入された図をクリックすると周囲に8つの緑色の■が表示される。これらをクリックしながらマウスをドラッグするとサイズを変更することができる。シフトキーを押しながら四隅の赤丸の部分の■をドラッグすると縦横の比率を変えずにサイズを変更することができる。黄色の丸の部分の■を移動すると縦横の比率が変化する。四隅の■でもシフトキーを押さずにサイズ変更すると縦横比は変化する。

以下は、図のサイズを変更した結果である。図の右側にスペースが空いている。図も1行としてカウントされてしまうため、非常に幅が広い行が1行できてしまっており、このままではここには文章を挿入することができない。これだと見栄えが悪いので、文章を回り込ませてみよう。

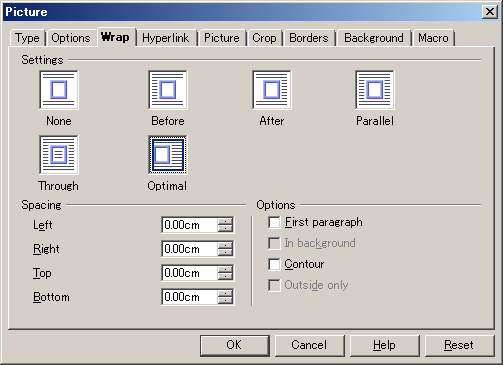

図をダブルクリックすると図の書式設定を行う画面が表示される。ここでWrapタブをクリックし、SettingsをNoneからOptimalに変更する。これでOKを押してみる。

すると、文章が図の左側に回りこんでいることがわかる。

出席課題

完成したWriterのファイルをMewを用いて、添付ファイルで送る。送り方は第7回の授業を参照のこと。

- To:naoya@e.koeki-u.ac.jp

- Subject:学籍番号-literacy11

- 提出期限:授業終了時まで