第1段階最終成果発表会

2026-01-24

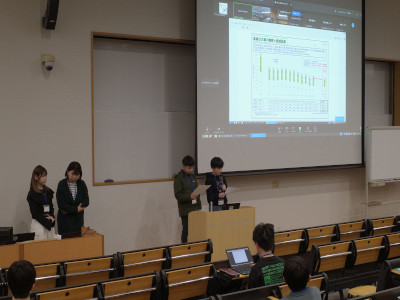

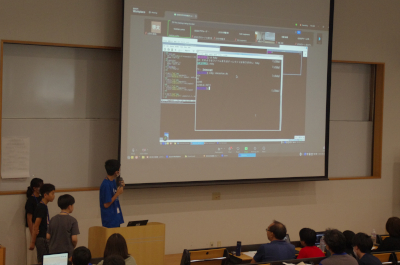

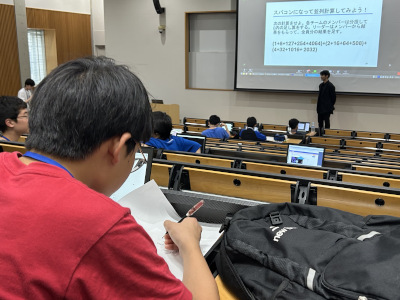

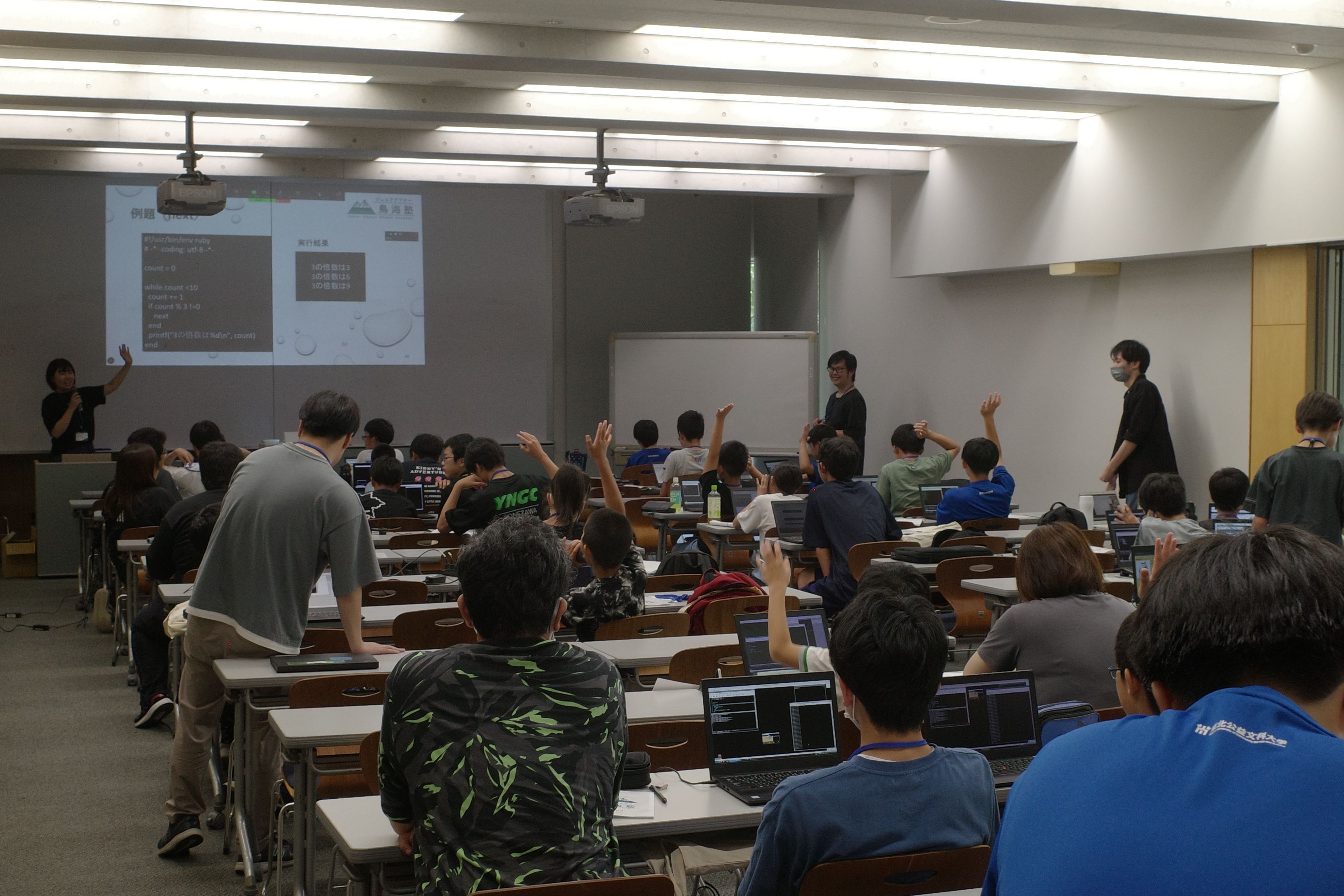

1月24日の午後は、第1段階生の最終成果発表会が行われました。

今回は各チームごとの発表で、チーム課題のテーマは8月に行われた中間発表会と同じ「日常の困りごとを楽しく解決!!」 です。

この発表会は、1年間チームの仲間とともに鳥海塾で学び、教え合ってきたことを披露する最後の場であり、第1段階の総決算となりました。

発表に向けた準備は、主にオンラインで行われました。

VL(平日開催される勉強会)を活用し、チームごとに集まる曜日を決め、どのようなものを作成するか、

進捗の共有、スライドの構成確認、発表担当の分担など、綿密な打ち合わせを重ねてきました。

また、発表当日の午前中に全員で集まり、リハーサルを行うチームもあり、入念な準備が進められていました。

1月24日の午後は、第1段階生の最終成果発表会が行われました。

今回は各チームごとの発表で、チーム課題のテーマは8月に行われた中間発表会と同じ「日常の困りごとを楽しく解決!!」 です。

この発表会は、1年間チームの仲間とともに鳥海塾で学び、教え合ってきたことを披露する最後の場であり、第1段階の総決算となりました。

発表に向けた準備は、主にオンラインで行われました。

VL(平日開催される勉強会)を活用し、チームごとに集まる曜日を決め、どのようなものを作成するか、

進捗の共有、スライドの構成確認、発表担当の分担など、綿密な打ち合わせを重ねてきました。

また、発表当日の午前中に全員で集まり、リハーサルを行うチームもあり、入念な準備が進められていました。

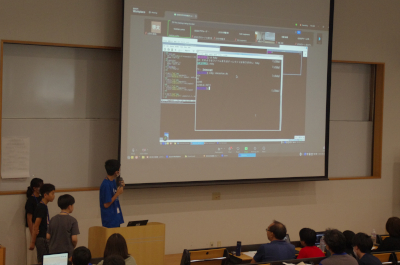

その成果として、当日の発表では、中間発表会と比べて内容・表現ともに大きくレベルアップした姿が見られました。

どのチームも堂々と発表しており、実際に作成したプログラムをその場で動かしながら

「〇〇だと思う人~?」と会場に問いかける場面もあり、聞いている側も一緒に参加できる、楽しく活気のある発表会となりました。

発表内容には、小中学生ならではの視点で捉えた「日常の困りごと」が数多く盛り込まれており、大人たちも「なるほど」と感心させられる場面が多く見られました。

プログラムの中身も、以前より学んだことが増えたことで構造がすっきりと整理されており、理解しやすいものになっていました。

また、色の使い方や、プログラムを実行した際に表示される言葉遣いにも工夫が凝らされており、視覚的にも楽しめる要素がたくさんありました。

さらに、来賓の方からの質問にも落ち着いて答える姿が印象的で、これまで積み重ねてきた準備と学び、そして大きな成長を感じる発表会となりました。

その成果として、当日の発表では、中間発表会と比べて内容・表現ともに大きくレベルアップした姿が見られました。

どのチームも堂々と発表しており、実際に作成したプログラムをその場で動かしながら

「〇〇だと思う人~?」と会場に問いかける場面もあり、聞いている側も一緒に参加できる、楽しく活気のある発表会となりました。

発表内容には、小中学生ならではの視点で捉えた「日常の困りごと」が数多く盛り込まれており、大人たちも「なるほど」と感心させられる場面が多く見られました。

プログラムの中身も、以前より学んだことが増えたことで構造がすっきりと整理されており、理解しやすいものになっていました。

また、色の使い方や、プログラムを実行した際に表示される言葉遣いにも工夫が凝らされており、視覚的にも楽しめる要素がたくさんありました。

さらに、来賓の方からの質問にも落ち着いて答える姿が印象的で、これまで積み重ねてきた準備と学び、そして大きな成長を感じる発表会となりました。

第2段階最終成果発表会

2026-01-24

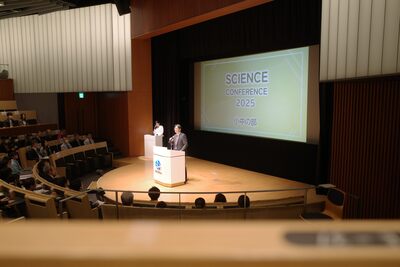

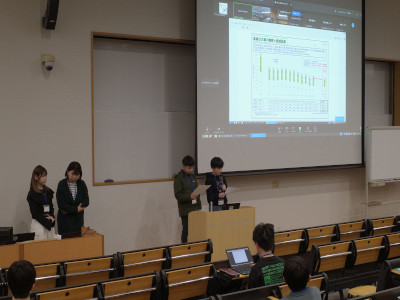

1月24日(土)の午前は、第2段階最終成果発表会を行いました。

発表会当日は、天候が悪く大雪の中、多くの皆様にご来場いただきました。

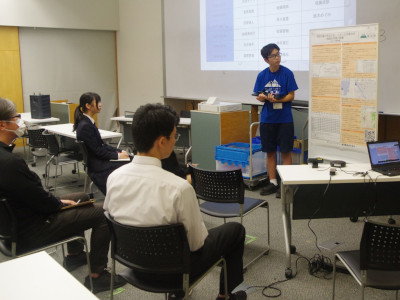

最終成果発表会では、13名の第2段階生が3つのブースに分かれて、オンライン・録画・現地で自身の研究内容を発表しました。

第2段階生の研究は、メタバースや地域コミュニティ、情報発信、シミュレーションなど多岐にわたります。

参加者の皆様から第2段階生の発表に対して、様々な場所で活躍されている経験をもとに、質問やコメントをいただきました。

1月24日(土)の午前は、第2段階最終成果発表会を行いました。

発表会当日は、天候が悪く大雪の中、多くの皆様にご来場いただきました。

最終成果発表会では、13名の第2段階生が3つのブースに分かれて、オンライン・録画・現地で自身の研究内容を発表しました。

第2段階生の研究は、メタバースや地域コミュニティ、情報発信、シミュレーションなど多岐にわたります。

参加者の皆様から第2段階生の発表に対して、様々な場所で活躍されている経験をもとに、質問やコメントをいただきました。

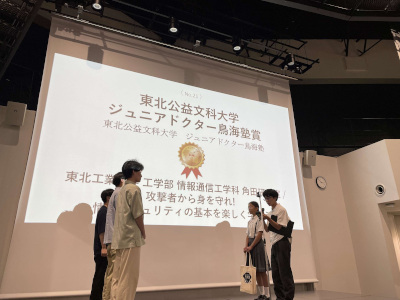

閉会式では、外部コンテスト等で賞を受賞した第2段階生へ本学学長の神田直弥教授より賞状を授与しました。

閉会式では、外部コンテスト等で賞を受賞した第2段階生へ本学学長の神田直弥教授より賞状を授与しました。

・サイエンスカンファレンス2025 研究発表大賞

小学6年 結城希和子さん

・サイエンスカンファレンス2025 研究発表優秀賞

中学1年 秋葉啓樹さん

・第29回 算額をつくろうコンクール 奨励賞

高校2年 阿部哲奨さん

上記以外に、外部コンテストで上位大会に参加する塾生もいます。第2段階生の皆さんのさらなる活躍を期待しています!

第16回本講義

2026-01-10

今回の講義は、本学助教の張紅先生による、「地理と情報」をテーマに行われました。

前半の講義では、山形県上山市にある蔵王ペンション村を事例に、その変遷について学びました。

事例を通して、地理的な立地条件が観光経営に与える影響や、集客のための戦略的な工夫など、地理学と情報分析の視点から地域課題を捉える重要性について理解を深めました。

今回の講義は、本学助教の張紅先生による、「地理と情報」をテーマに行われました。

前半の講義では、山形県上山市にある蔵王ペンション村を事例に、その変遷について学びました。

事例を通して、地理的な立地条件が観光経営に与える影響や、集客のための戦略的な工夫など、地理学と情報分析の視点から地域課題を捉える重要性について理解を深めました。

後半は、「正規表現」の学習と、「第二回trr大会(タイピング大会)」を行いました。

正規表現は、検文字列のパターン(法則性)を特殊な記号(メタ文字)を使って定義し、テキストの中から特定のルールに一致する文字列を検索、置換、抽出する手法です。

大学生でも習得に時間を要する高度な内容ですが、身近な検索システムにも応用されている技術であることに興味を持ち、熱心に取り組む姿が見られました。

続いて行われたtrr大会では、チーム対抗でタイピングの速さを競いました。 今回はなんと、メンターチームを大きく上回るスコアを記録した「紅葉チーム」が見事優勝しました!

おめでとうございます!

次回はいよいよ成果発表会です。

どのチームも良い発表ができるよう、プログラムの仕上げや発表練習に力を入れていきましょう!

後半は、「正規表現」の学習と、「第二回trr大会(タイピング大会)」を行いました。

正規表現は、検文字列のパターン(法則性)を特殊な記号(メタ文字)を使って定義し、テキストの中から特定のルールに一致する文字列を検索、置換、抽出する手法です。

大学生でも習得に時間を要する高度な内容ですが、身近な検索システムにも応用されている技術であることに興味を持ち、熱心に取り組む姿が見られました。

続いて行われたtrr大会では、チーム対抗でタイピングの速さを競いました。 今回はなんと、メンターチームを大きく上回るスコアを記録した「紅葉チーム」が見事優勝しました!

おめでとうございます!

次回はいよいよ成果発表会です。

どのチームも良い発表ができるよう、プログラムの仕上げや発表練習に力を入れていきましょう!

第8回中高生情報学研究コンテスト ブロック大会

2025-12-13

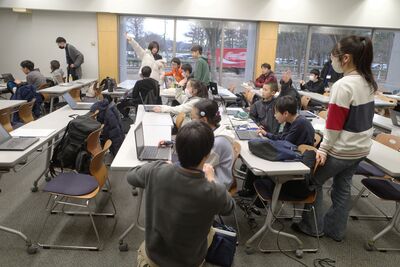

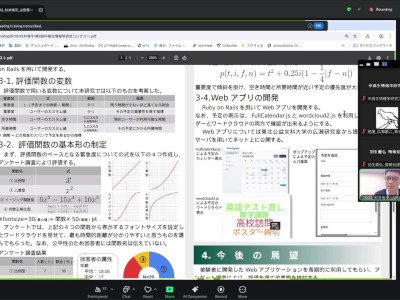

12月13日に、第8回中高生情報学研究コンテスト

北海道・東北ブロック大会がオンラインで行われました。

中高生情報学研究コンテストは、一般社団法人情報処理学会が全国大会の開催に合わせて、2018年度から毎年開催しているコンテストです。

鳥海塾では、2023年度から第2段階生や高校生ジュニアリサーチャーが

毎年コンテストに参加しています。

今年度、鳥海塾からは第2段階生2名、高校生ジュニアリサーチャー3名の計5名が、

オンラインや公益大の教室に集まり、ブロック大会に参加しました。

12月13日に、第8回中高生情報学研究コンテスト

北海道・東北ブロック大会がオンラインで行われました。

中高生情報学研究コンテストは、一般社団法人情報処理学会が全国大会の開催に合わせて、2018年度から毎年開催しているコンテストです。

鳥海塾では、2023年度から第2段階生や高校生ジュニアリサーチャーが

毎年コンテストに参加しています。

今年度、鳥海塾からは第2段階生2名、高校生ジュニアリサーチャー3名の計5名が、

オンラインや公益大の教室に集まり、ブロック大会に参加しました。

ブロック大会では、普段鳥海塾などで研究している、

Webサイトやフレームワーク、メタバースなど多岐にわたる研究内容を発表しました。

大会の結果、鳥海塾からは全国大会出場3名、入選1名となりました。

全国大会は、2026年3月7日(土)に松山大学文京キャンパスで開催されます。

ブロック大会で審査員の方々からいただいたコメントを、

今後の研究活動に活かしていきましょう!

全国大会に参加される第2段階生と高校生ジュニアリサーチャーのみなさん、

コンテストを楽しみながら、自身の研究について様々な方々と情報を共有しましょう!

ブロック大会では、普段鳥海塾などで研究している、

Webサイトやフレームワーク、メタバースなど多岐にわたる研究内容を発表しました。

大会の結果、鳥海塾からは全国大会出場3名、入選1名となりました。

全国大会は、2026年3月7日(土)に松山大学文京キャンパスで開催されます。

ブロック大会で審査員の方々からいただいたコメントを、

今後の研究活動に活かしていきましょう!

全国大会に参加される第2段階生と高校生ジュニアリサーチャーのみなさん、

コンテストを楽しみながら、自身の研究について様々な方々と情報を共有しましょう!

第15回本講義

2025-12-13

第15回本講義では、本学准教授の植田先生による

「ネットワークと情報」をテーマとした講義が行われました。

講義では、ネットワークにおけるそれぞれの役割や、

情報が相手に届くまでの道のり、送信される際のデータの形などについて学びました。

私たちは普段、スマートフォンでメッセージを送る際にも

ネットワークを利用していますが、その仕組みを意識する機会はあまり多くありません。

今回の講義を通して、普段は考えることのない裏側の仕組みを知り、

「情報はこのようにして届けられているのか」と理解を深めることができました。

塾生の中には、「インターネットについてもっと学び、

正しく活用しながら、安全に使っていきたい」と、

改めて意識を高める様子も見られました。

第15回本講義では、本学准教授の植田先生による

「ネットワークと情報」をテーマとした講義が行われました。

講義では、ネットワークにおけるそれぞれの役割や、

情報が相手に届くまでの道のり、送信される際のデータの形などについて学びました。

私たちは普段、スマートフォンでメッセージを送る際にも

ネットワークを利用していますが、その仕組みを意識する機会はあまり多くありません。

今回の講義を通して、普段は考えることのない裏側の仕組みを知り、

「情報はこのようにして届けられているのか」と理解を深めることができました。

塾生の中には、「インターネットについてもっと学び、

正しく活用しながら、安全に使っていきたい」と、

改めて意識を高める様子も見られました。

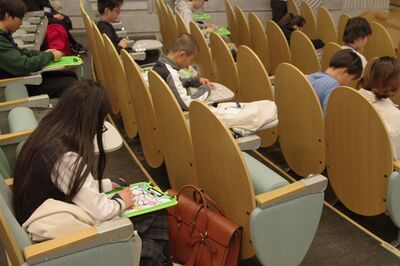

後半では、到達度確認試験とtrr大会が行われました。

試験前には「全然勉強してない!」という声も聞こえましたが、試験が始まると、

みな真剣な表情で黙々と問題に取り組んでいました。

これまでの学びをしっかりと振り返り、最後の発表に活かしてほしいと思います。

trr大会では、タイピングの速さをチーム戦で競いました。

今回はメンターチームも参加し、1位のチームには豪華景品が用意されました。

どのチームも真剣に取り組み、会場は大いに盛り上がりました。

結果は惜しくもメンターチームの勝利となりました。

さすがメンター、普段からパソコンで作業している成果が発揮されていました。

しかし、今回はかなりの僅差での勝負となり、

次回のTRR大会では塾生チームの勝利も期待できそうです。

後半では、到達度確認試験とtrr大会が行われました。

試験前には「全然勉強してない!」という声も聞こえましたが、試験が始まると、

みな真剣な表情で黙々と問題に取り組んでいました。

これまでの学びをしっかりと振り返り、最後の発表に活かしてほしいと思います。

trr大会では、タイピングの速さをチーム戦で競いました。

今回はメンターチームも参加し、1位のチームには豪華景品が用意されました。

どのチームも真剣に取り組み、会場は大いに盛り上がりました。

結果は惜しくもメンターチームの勝利となりました。

さすがメンター、普段からパソコンで作業している成果が発揮されていました。

しかし、今回はかなりの僅差での勝負となり、

次回のTRR大会では塾生チームの勝利も期待できそうです。

第14回本講義

2025-12-06

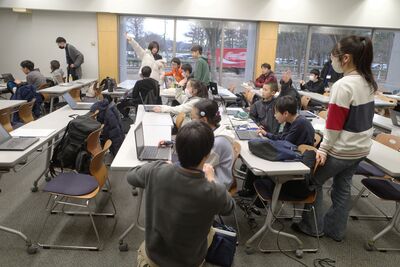

第14回の本講義は、個人研究提案発表会を酒田・山形・秋田の3会場で実施しました。

個人研究のテーマは、チーム課題と同様に「困りごとを解決するプログラム」です。

自身や家族、友達の困りごとをいくつか取り上げ、その困りごとを解決する手段を考え、プログラムを作成しました。

発表資料の作成にはLibreOffice Impress(プレゼンテーションソフト)等を使用し、Rubyプログラムの作成にはEmacsを使用しました。

第14回の本講義は、個人研究提案発表会を酒田・山形・秋田の3会場で実施しました。

個人研究のテーマは、チーム課題と同様に「困りごとを解決するプログラム」です。

自身や家族、友達の困りごとをいくつか取り上げ、その困りごとを解決する手段を考え、プログラムを作成しました。

発表資料の作成にはLibreOffice Impress(プレゼンテーションソフト)等を使用し、Rubyプログラムの作成にはEmacsを使用しました。

塾生は、時間管理や自主学習、社会問題といった多岐にわたる困りごとを取り上げ、

その困りごとに対してタイマーやクイズなど講義で学んだ内容や技術を生かして、

解決策を提案してくれました。

保護者や来賓としてお越しいただいた学校の先生の前で発表をすることは

とても緊張したと思いますが、準備した内容をきちんと相手に説明できていて、

とても素晴らしかったです!

塾生の皆さん、困りごとと解決したいことが相手にうまく伝わるように発表することができましたか。

今回の発表を振り返って、次の発表までに発表資料やプログラムをより良いものにしていきましょう!

塾生は、時間管理や自主学習、社会問題といった多岐にわたる困りごとを取り上げ、

その困りごとに対してタイマーやクイズなど講義で学んだ内容や技術を生かして、

解決策を提案してくれました。

保護者や来賓としてお越しいただいた学校の先生の前で発表をすることは

とても緊張したと思いますが、準備した内容をきちんと相手に説明できていて、

とても素晴らしかったです!

塾生の皆さん、困りごとと解決したいことが相手にうまく伝わるように発表することができましたか。

今回の発表を振り返って、次の発表までに発表資料やプログラムをより良いものにしていきましょう!

第13回本講義

2025-11-29

第13回本講義は、昨年度まで東北公益文科大学に勤務されており、

現在は山梨大学工学部に所属されているノヴァコフスキ・カロル先生による

「地域言語と情報」をテーマとした講義でした。

講義では、「自然言語処理」と呼ばれる、

方言を含む人間の言葉をコンピュータによって解析・生成する技術の研究について学びました。

途中では庄内弁翻訳クイズを行い、庄内在住の塾生たちは余裕そうに次々と解いていました。

一方、他の地域から通っている塾生は苦戦する場面も見られましたが、「ぜんぜんわかんねー!」「なんだこれ?」と言いながらも、

前後の文脈から共通する表現を探し、答えを導き出していました。

庄内弁の文章には共通語とまったく異なる言葉もありますが、多くの単語は共通語と同じ、あるいは似ています。

この点が重要であり、文字や単語のレベルで最も類似している文を特定できれば、コンピュータでも自動的に翻訳を行うことが可能になると考えられます。

少し難しいプログラムですが、この考え方を自分のテーマでプログラムを作る際に役立ててほしいですね!

第13回本講義は、昨年度まで東北公益文科大学に勤務されており、

現在は山梨大学工学部に所属されているノヴァコフスキ・カロル先生による

「地域言語と情報」をテーマとした講義でした。

講義では、「自然言語処理」と呼ばれる、

方言を含む人間の言葉をコンピュータによって解析・生成する技術の研究について学びました。

途中では庄内弁翻訳クイズを行い、庄内在住の塾生たちは余裕そうに次々と解いていました。

一方、他の地域から通っている塾生は苦戦する場面も見られましたが、「ぜんぜんわかんねー!」「なんだこれ?」と言いながらも、

前後の文脈から共通する表現を探し、答えを導き出していました。

庄内弁の文章には共通語とまったく異なる言葉もありますが、多くの単語は共通語と同じ、あるいは似ています。

この点が重要であり、文字や単語のレベルで最も類似している文を特定できれば、コンピュータでも自動的に翻訳を行うことが可能になると考えられます。

少し難しいプログラムですが、この考え方を自分のテーマでプログラムを作る際に役立ててほしいですね!

講義の後半では、著作権について学びました。

著作権とは何か、どのような場合に著作権侵害が起こるのか、また著作物を使用してよいケースや参考文献の書き方について、改めて確認しました。

鳥海塾でも発表会が行われますが、資料作成の際に調べた内容を基に作成したり、他者の作品を資料として使用したりする場合、それは著作物を使用していることになります。

そのため、発表資料を作成する際に著作物を使用・引用する場合は、必ず参考文献を明記しましょう。

みなさんも、もう一度資料を見直し、正しく著作権を守ることを心がけましょう。

講義の後半では、著作権について学びました。

著作権とは何か、どのような場合に著作権侵害が起こるのか、また著作物を使用してよいケースや参考文献の書き方について、改めて確認しました。

鳥海塾でも発表会が行われますが、資料作成の際に調べた内容を基に作成したり、他者の作品を資料として使用したりする場合、それは著作物を使用していることになります。

そのため、発表資料を作成する際に著作物を使用・引用する場合は、必ず参考文献を明記しましょう。

みなさんも、もう一度資料を見直し、正しく著作権を守ることを心がけましょう。

かわにし環境フォーラム

2025-11-23

11月23日(日)、川西町農村環境改善センターにて

かわにし環境フォーラムが開催され、第二段階の鳥海塾第4期生

富樫想良さんが参加しました。このフォーラムは川西町と置賜農業高校の

協働で開催されるエシカルアクションのための交流です。エシカルアクションとは

環境保全や人権問題の解決、地域社会強制など課題解決につながる行動を意味します。

富樫さんの研究はまさしくそれで、いわゆる「エコ意識」をクイズの形式で楽しく

学ぶためのシステムを開発しています。

11月23日(日)、川西町農村環境改善センターにて

かわにし環境フォーラムが開催され、第二段階の鳥海塾第4期生

富樫想良さんが参加しました。このフォーラムは川西町と置賜農業高校の

協働で開催されるエシカルアクションのための交流です。エシカルアクションとは

環境保全や人権問題の解決、地域社会強制など課題解決につながる行動を意味します。

富樫さんの研究はまさしくそれで、いわゆる「エコ意識」をクイズの形式で楽しく

学ぶためのシステムを開発しています。

富樫さんを含めた数名が最初「ゲスト講師」として日頃の活動や研究について説明し、

後半がパネルディスカッションです。右上の写真では見にくいですが、

富樫さんのシステムは地球を3Dモデルで実装し、環境に与えるインパクトを

そのモデル上に表す高度なものを作る一方、教材は楽しい川柳を用いるなど

最新の技術と日本古来の心和む文化的要素を組み合わせた独特の研究で、

参加したみなさんの笑顔を引き寄せていました。一人でも多くの人に研究と

エコ意識が伝わるとよいですね。川西町のみなさんありがとうございました。

富樫さんを含めた数名が最初「ゲスト講師」として日頃の活動や研究について説明し、

後半がパネルディスカッションです。右上の写真では見にくいですが、

富樫さんのシステムは地球を3Dモデルで実装し、環境に与えるインパクトを

そのモデル上に表す高度なものを作る一方、教材は楽しい川柳を用いるなど

最新の技術と日本古来の心和む文化的要素を組み合わせた独特の研究で、

参加したみなさんの笑顔を引き寄せていました。一人でも多くの人に研究と

エコ意識が伝わるとよいですね。川西町のみなさんありがとうございました。

ビジネスマッチ東北

2025-11-13

11月13日、夢メッセみやぎにて「ビジネスマッチ東北」が開催されました。

本イベントは東北最大級のビジネス展示・商談会であり、私たちジュニアドクターメンターは、

東北公益文科大学の「ジュニアドクター鳥海塾」として学術部門に参加しました。

当日は、鶴岡信用金庫様のご支援を受け、ブースを構えて出展しました。ブースでは、来場者の方々にパンフレットをお渡ししながら、

鳥海塾におけるRubyを用いたプログラミング授業について、メンターが一人ひとりに丁寧に指導していること、情報技術をさまざまな分野と掛け合わせて学んでいる点、

また情報系の大会で多数の受賞実績があることなどを紹介しました。

当日は多くの方がブースに足を止め、資料を手に取ったり、「どのような活動をしているのか」と興味を持って話を聞いてくださったりしました。

また、他の企業の方々と意見交換を行う中で、「鳥海塾でこのような取り組みをするとよいのではないか」

といった貴重なアドバイスもいただき、大変勉強になる機会となりました。

11月13日、夢メッセみやぎにて「ビジネスマッチ東北」が開催されました。

本イベントは東北最大級のビジネス展示・商談会であり、私たちジュニアドクターメンターは、

東北公益文科大学の「ジュニアドクター鳥海塾」として学術部門に参加しました。

当日は、鶴岡信用金庫様のご支援を受け、ブースを構えて出展しました。ブースでは、来場者の方々にパンフレットをお渡ししながら、

鳥海塾におけるRubyを用いたプログラミング授業について、メンターが一人ひとりに丁寧に指導していること、情報技術をさまざまな分野と掛け合わせて学んでいる点、

また情報系の大会で多数の受賞実績があることなどを紹介しました。

当日は多くの方がブースに足を止め、資料を手に取ったり、「どのような活動をしているのか」と興味を持って話を聞いてくださったりしました。

また、他の企業の方々と意見交換を行う中で、「鳥海塾でこのような取り組みをするとよいのではないか」

といった貴重なアドバイスもいただき、大変勉強になる機会となりました。

サイエンスカンファレンス

2025-11-01,02

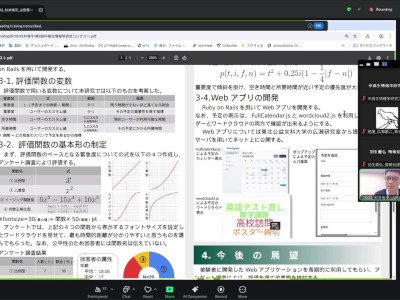

11月01日(土)、02日(日)に日本科学未来館で、サイエンスカンファレンスが行われました。

本学からは第二段階生の結城希和子さんと秋葉啓樹さんの二人が参加しました。

次世代人材育成事業のジュニアドクター育成塾と

次世代科学技術チャレンジプログラムの2つの事業が集まり、計50組が参加しました。

このカンファレンスで、結城希和子さんの「子どもの”不調”を可視化するセンシング設計の実践的検討 〜言葉に出来ない想いに寄り添う〜」が研究発表大賞、

秋葉啓樹さんの「山形県酒田市の魅力を伝える•イメージが変わる地図の作成と提案」が研究発表賞を受賞しました。

結果はこちらからもご覧いただけます。

11月01日(土)、02日(日)に日本科学未来館で、サイエンスカンファレンスが行われました。

本学からは第二段階生の結城希和子さんと秋葉啓樹さんの二人が参加しました。

次世代人材育成事業のジュニアドクター育成塾と

次世代科学技術チャレンジプログラムの2つの事業が集まり、計50組が参加しました。

このカンファレンスで、結城希和子さんの「子どもの”不調”を可視化するセンシング設計の実践的検討 〜言葉に出来ない想いに寄り添う〜」が研究発表大賞、

秋葉啓樹さんの「山形県酒田市の魅力を伝える•イメージが変わる地図の作成と提案」が研究発表賞を受賞しました。

結果はこちらからもご覧いただけます。

ポスターの発表を通して、多くの意見や感想をいただきました。

中には、統計を用いる上での見るべき点や、実際の動向と違う点など専門分野からのコメントもあり、より良い研究になるための第一歩を押してくれるようなコメントが多々ありました。

専門が異なる人たちが多く集まるカンファレンスでは、コメント以外にも多くの気づきや視点を得ることが出来ました。

この機会を通して、多くの知見やジュニアドクターの先輩たちの経験談から得られたことを、今後の研究に活かして取り組んでいきましょう!

ポスターの発表を通して、多くの意見や感想をいただきました。

中には、統計を用いる上での見るべき点や、実際の動向と違う点など専門分野からのコメントもあり、より良い研究になるための第一歩を押してくれるようなコメントが多々ありました。

専門が異なる人たちが多く集まるカンファレンスでは、コメント以外にも多くの気づきや視点を得ることが出来ました。

この機会を通して、多くの知見やジュニアドクターの先輩たちの経験談から得られたことを、今後の研究に活かして取り組んでいきましょう!

第12回本講義

2025-10-25

10月25日(土)に第12回本講義が行われました。

本講義は宇宙航空研究開発機構(JAXA)より砂川圭さんをお招きし、「コミュニケーション能力」をテーマに行われました。

砂川さんからは、宇宙飛行士は国際宇宙ステーションでの活動やJAXAでの業務内容について、具体的な事例を交えてお話いただきました。

初めて聞く話が多く、塾生は熱心に聞いていました。

10月25日(土)に第12回本講義が行われました。

本講義は宇宙航空研究開発機構(JAXA)より砂川圭さんをお招きし、「コミュニケーション能力」をテーマに行われました。

砂川さんからは、宇宙飛行士は国際宇宙ステーションでの活動やJAXAでの業務内容について、具体的な事例を交えてお話いただきました。

初めて聞く話が多く、塾生は熱心に聞いていました。

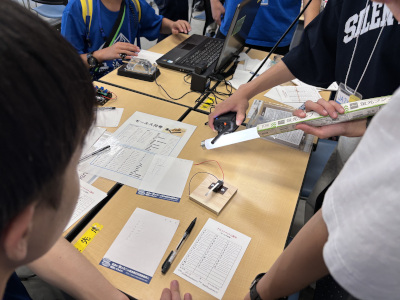

実習では、「図形の特徴を、図形が見えない相手に的確に言語化して伝え、同じ図形を再現する」というコミュニケーション能力強化のためのゲームをしました。

塾生は、デモンストレーションを通して、正確に伝えるための具体的な言葉選びの重要性を学びました。

左の写真のように、試行錯誤しながら図形を合わせている様子が多く見られました。

本番では「地上担当」と「宇宙担当」に分かれ、地球担当のメンバーが、あいまいな表現を避け、伝わりやすい表現をする工夫がみられました。

声の情報のみという制約の中、正確に伝える技術が試されました。

この機会を通して得た正確な情報伝達の重要性を、今後のグループワークや発表に活かしていきましょう!

実習では、「図形の特徴を、図形が見えない相手に的確に言語化して伝え、同じ図形を再現する」というコミュニケーション能力強化のためのゲームをしました。

塾生は、デモンストレーションを通して、正確に伝えるための具体的な言葉選びの重要性を学びました。

左の写真のように、試行錯誤しながら図形を合わせている様子が多く見られました。

本番では「地上担当」と「宇宙担当」に分かれ、地球担当のメンバーが、あいまいな表現を避け、伝わりやすい表現をする工夫がみられました。

声の情報のみという制約の中、正確に伝える技術が試されました。

この機会を通して得た正確な情報伝達の重要性を、今後のグループワークや発表に活かしていきましょう!

第2段階進捗共有会

2025-10-18

10月18日(土)の午後に、第2段階生の進捗共有会をオンライン・録画・現地発表で実施しました。

当日は、13名の第2段階生が3つのブースに分かれて、Webアプリケーションやセンシング、メタバースなどそれぞれの研究内容をポスター発表で進捗を共有しました。

前回の中間発表会とは違い、第2段階生とその保護者、大学教員とメンターのみの参加となりました。

10月18日(土)の午後に、第2段階生の進捗共有会をオンライン・録画・現地発表で実施しました。

当日は、13名の第2段階生が3つのブースに分かれて、Webアプリケーションやセンシング、メタバースなどそれぞれの研究内容をポスター発表で進捗を共有しました。

前回の中間発表会とは違い、第2段階生とその保護者、大学教員とメンターのみの参加となりました。

それぞれの研究テーマや内容が違っても、発表を通じて同じ第2段階生や大学生メンター、大学の先生からの感想やアドバイスから勉強になることがありました。

また、研究で生まれたアイデアや調査を行うためにとった行動に対する褒め言葉もありました。

どのポスター発表も、きっかけから現在までの状況の流れが分かりやすく、今後の活動内容まで決まっていて、とても素晴らしかったです。

今回の進捗共有会での発表をもとに、1月に行われる成果発表会に向けて頑張っていきましょう!

それぞれの研究テーマや内容が違っても、発表を通じて同じ第2段階生や大学生メンター、大学の先生からの感想やアドバイスから勉強になることがありました。

また、研究で生まれたアイデアや調査を行うためにとった行動に対する褒め言葉もありました。

どのポスター発表も、きっかけから現在までの状況の流れが分かりやすく、今後の活動内容まで決まっていて、とても素晴らしかったです。

今回の進捗共有会での発表をもとに、1月に行われる成果発表会に向けて頑張っていきましょう!

第11回本講義

2025-10-04

第11回の本講義は、本学でメディア情報コースを担当している山本裕樹先生による講義「天文学と情報」を行いました。

今回は普段の本講義とは違い、夕方に講義を実施しました。

山本先生の専門分野は物理学と素粒子理論で、今回の講義では星や宇宙に関する解説のほかに、インターネット望遠鏡についても学びました。また、本講義の最後にはTrr(タイピング)大会を英語初級レベルで行いました。

第11回の本講義は、本学でメディア情報コースを担当している山本裕樹先生による講義「天文学と情報」を行いました。

今回は普段の本講義とは違い、夕方に講義を実施しました。

山本先生の専門分野は物理学と素粒子理論で、今回の講義では星や宇宙に関する解説のほかに、インターネット望遠鏡についても学びました。また、本講義の最後にはTrr(タイピング)大会を英語初級レベルで行いました。

講義では、教室の外に出て望遠鏡を用いて天体観測を行う予定でしたが、悪天候で実施することができず、インターネット望遠鏡も残念ながら諸事情で使用することができませんでした。

座学中心の講義となってしまいましたが、それでも塾生は天文学や星、宇宙に関する話に興味津々でした。また、インターネット望遠鏡がどのようなプログラムや仕組みで動いているのかについても知ることができ、今後の個人研究につながる内容だったと思います。

インターネット望遠鏡が復活したら、いつでもどこでも気軽に天体観測をしてみたいですね!

講義では、教室の外に出て望遠鏡を用いて天体観測を行う予定でしたが、悪天候で実施することができず、インターネット望遠鏡も残念ながら諸事情で使用することができませんでした。

座学中心の講義となってしまいましたが、それでも塾生は天文学や星、宇宙に関する話に興味津々でした。また、インターネット望遠鏡がどのようなプログラムや仕組みで動いているのかについても知ることができ、今後の個人研究につながる内容だったと思います。

インターネット望遠鏡が復活したら、いつでもどこでも気軽に天体観測をしてみたいですね!

第10回本講義

2025-09-20

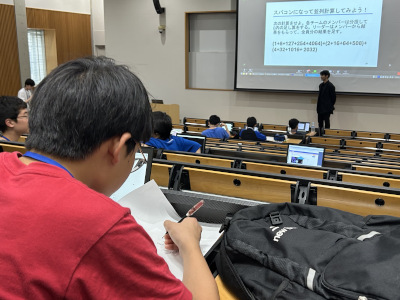

第10回の本講義は、本学で講師として務めている平居悠先生による講義「スーパー

コンピュータ富岳で広がる世界」を行いました。

平居先生の専門分野は天文学や数値シュミレーションで、今回の講義ではスーパーコンピュータの歴史や富岳の仕組みについて学びました。また、本講義の後半では前回に引き続きプレゼンテーションにおける見やすいスライドの作り方についての講義を行いました。

第10回の本講義は、本学で講師として務めている平居悠先生による講義「スーパー

コンピュータ富岳で広がる世界」を行いました。

平居先生の専門分野は天文学や数値シュミレーションで、今回の講義ではスーパーコンピュータの歴史や富岳の仕組みについて学びました。また、本講義の後半では前回に引き続きプレゼンテーションにおける見やすいスライドの作り方についての講義を行いました。

平居先生の講義内では塾生自身がスーパーコンピュータになりきってチームメン

バーと並列計算を行う実習や富岳が天気のシュミレーションや自動車デザインの設計など生活のどのような部分に利用されているのかを学びました。スーパーコンピュータの発展はこれからの社会の発展を支える大きな柱となっています。塾生の皆さんには様々な技術を学ぶ姿勢を大切にして、自分の未来を切り開いていってほしいです。

平居先生の講義内では塾生自身がスーパーコンピュータになりきってチームメン

バーと並列計算を行う実習や富岳が天気のシュミレーションや自動車デザインの設計など生活のどのような部分に利用されているのかを学びました。スーパーコンピュータの発展はこれからの社会の発展を支える大きな柱となっています。塾生の皆さんには様々な技術を学ぶ姿勢を大切にして、自分の未来を切り開いていってほしいです。

第9回本講義

2025-09-13

第9回の本講義は、本学学長でメディア情報コースを担当している神田直弥先生による講義「交通心理と情報」です。

神田先生の専門分野は交通心理学で、今回の講義では道路交通における人間の情報処理についての解説とRubyのプログラムを用いて自身の判断能力を試す実習を行いました。

また、本講義の最後にはチーム課題発表で使うLibreOffice Impress(プレゼンテーションソフト)の使い方も説明しました。

第9回の本講義は、本学学長でメディア情報コースを担当している神田直弥先生による講義「交通心理と情報」です。

神田先生の専門分野は交通心理学で、今回の講義では道路交通における人間の情報処理についての解説とRubyのプログラムを用いて自身の判断能力を試す実習を行いました。

また、本講義の最後にはチーム課題発表で使うLibreOffice Impress(プレゼンテーションソフト)の使い方も説明しました。

神田先生の講義の中では、「なぜ、車が近づいて来ているのに信号のない場所を横断しようと判断するのか?」をテーマにグループワークを行い、塾生からは様々な判断理由が出ました。

自身の判断能力を試す実習では、会話などほかのことに集中していると危険を判断する能力が通常時よりも低下することを実感しました。

実習に使ったプログラムの中には、今までの講義で学んだことのない内容がいくつかあり、実習後にプログラムの解説も行われました。

今回の講義を通して塾生は、歩きスマホやながら運転はやめようといった日常生活での心構えを持つことや、実習で使ったプログラムをチーム課題や個人製作に活かせないか考えることにつながりました。

神田先生の講義の中では、「なぜ、車が近づいて来ているのに信号のない場所を横断しようと判断するのか?」をテーマにグループワークを行い、塾生からは様々な判断理由が出ました。

自身の判断能力を試す実習では、会話などほかのことに集中していると危険を判断する能力が通常時よりも低下することを実感しました。

実習に使ったプログラムの中には、今までの講義で学んだことのない内容がいくつかあり、実習後にプログラムの解説も行われました。

今回の講義を通して塾生は、歩きスマホやながら運転はやめようといった日常生活での心構えを持つことや、実習で使ったプログラムをチーム課題や個人製作に活かせないか考えることにつながりました。

仙台天文台・東北大天文学教室研修

2025-08-30

8月30日に第2段階の塾生たちは、東北大学天文学教室に参加しました。

東北大学では、全国でも珍しい天文学・宇宙物理学のほとんどの分野の研究を行っています。

まず仙台市天文台では、「ひとみ望遠鏡」について説明を受けたり、ポスターや動画、実際に体験を通して惑星のことについて楽しく学習することができました。

「太陽の光は、様々な色が混ざってできていることがわかった」、「人間には見えないもの、触れられないものに質量があるのが不思議」といった驚きや新しい知識を得ることができました。

8月30日に第2段階の塾生たちは、東北大学天文学教室に参加しました。

東北大学では、全国でも珍しい天文学・宇宙物理学のほとんどの分野の研究を行っています。

まず仙台市天文台では、「ひとみ望遠鏡」について説明を受けたり、ポスターや動画、実際に体験を通して惑星のことについて楽しく学習することができました。

「太陽の光は、様々な色が混ざってできていることがわかった」、「人間には見えないもの、触れられないものに質量があるのが不思議」といった驚きや新しい知識を得ることができました。

東北大学の学生との交流会では事前に考えた、「ブラックホールはどのように観測しているのか?」や「宇宙船の中で羽で移動する生物はどのようになるか」、といった質問を通した交流や、大学にある望遠鏡を使用して金星を観察しました。

また、研究室ではすばる望遠鏡に取り付ける装置についての説明を受けたり、大学院生との交流では、参加したほとんどの塾生が宇宙に存在するが直接観測できない未知の物質の「ダークマター」に興味を持っていました。

その他にも、大気の影響で星が観測しにくいことや、なぜすばる望遠鏡がハワイのマウナケア山にあるのかなどを知ることができました。

仙台市天文台、東北大学の皆様、ありがとうございました。

東北大学の学生との交流会では事前に考えた、「ブラックホールはどのように観測しているのか?」や「宇宙船の中で羽で移動する生物はどのようになるか」、といった質問を通した交流や、大学にある望遠鏡を使用して金星を観察しました。

また、研究室ではすばる望遠鏡に取り付ける装置についての説明を受けたり、大学院生との交流では、参加したほとんどの塾生が宇宙に存在するが直接観測できない未知の物質の「ダークマター」に興味を持っていました。

その他にも、大気の影響で星が観測しにくいことや、なぜすばる望遠鏡がハワイのマウナケア山にあるのかなどを知ることができました。

仙台市天文台、東北大学の皆様、ありがとうございました。

第8回本講義

2025-08-30

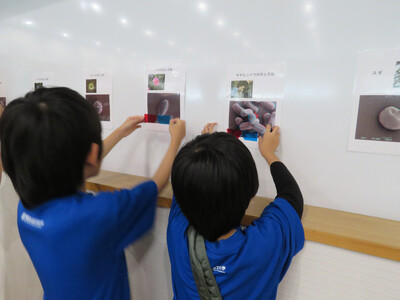

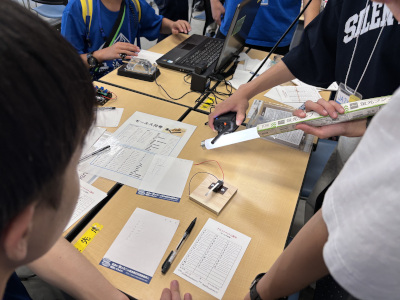

第8回の本講義では、東栄科学産業株式会社の皆さまをお招きし、「電子顕微鏡」をテーマにした特別講義を実施しました。

今回、講師の方々が実際に会場まで持ち込んでくださったのは、なんと1台約600万円もする高性能な電子顕微鏡が2台です。

普段はなかなか触れることのできない貴重な機材を前に、受講者たちの目も自然と輝いていました。

講義の前半はミクロの世界の面白さや、電子顕微鏡の仕組み・活用例などについて学びました。

「目に見えない世界」に焦点を当てた内容は、受講者の好奇心を大いに刺激しました。

「この花粉は何に似ていますか?」という講師の方からの質問では、「パンに見える」「亀にそっくり」と次々と手が上がりました。

後半は、実際に機器や映像に触れながら学ぶ体験型の時間です。塾生たちは3つのチームに分かれ、ローテーション形式でそれぞれのプログラムに参加します。

第8回の本講義では、東栄科学産業株式会社の皆さまをお招きし、「電子顕微鏡」をテーマにした特別講義を実施しました。

今回、講師の方々が実際に会場まで持ち込んでくださったのは、なんと1台約600万円もする高性能な電子顕微鏡が2台です。

普段はなかなか触れることのできない貴重な機材を前に、受講者たちの目も自然と輝いていました。

講義の前半はミクロの世界の面白さや、電子顕微鏡の仕組み・活用例などについて学びました。

「目に見えない世界」に焦点を当てた内容は、受講者の好奇心を大いに刺激しました。

「この花粉は何に似ていますか?」という講師の方からの質問では、「パンに見える」「亀にそっくり」と次々と手が上がりました。

後半は、実際に機器や映像に触れながら学ぶ体験型の時間です。塾生たちは3つのチームに分かれ、ローテーション形式でそれぞれのプログラムに参加します。

まず、電子顕微鏡を使った観察では、肺の組織やシャープペンシルの芯、花粉などを拡大して観察しました。

普段は見えない細かな模様や構造に驚き、塾生たちは独自に名前をつけて楽しんでいました。

講師がその場で観察画像を印刷してくださり、観察した内容を記念として持ち帰りました。

次に、昆虫や植物の標本を使ったスケッチでは、細部までじっくり観察しながら丁寧に描きます。

裏側まで見える標本もあり、普段気づかない構造に目を向けることができました。

塾生たちは集中して取り組み、観察力と表現力を高めていました。

もう1つは3Dメガネを使って花粉などのミクロ写真を立体的に鑑賞する体験です。

映像が浮き上がって見えることで構造がはっきりと分かり、「浮き出て見える!」「ゴツゴツしてる!」と、塾生たちは興奮気味に感想を伝え合っていました。

「見る」「描く」「体験する」を通じて、塾生たちはミクロの世界への理解をより深めることができました。

五感を使った学びは、知識以上の気づきと感動をもたらし、印象に残る貴重な時間となりました!

まず、電子顕微鏡を使った観察では、肺の組織やシャープペンシルの芯、花粉などを拡大して観察しました。

普段は見えない細かな模様や構造に驚き、塾生たちは独自に名前をつけて楽しんでいました。

講師がその場で観察画像を印刷してくださり、観察した内容を記念として持ち帰りました。

次に、昆虫や植物の標本を使ったスケッチでは、細部までじっくり観察しながら丁寧に描きます。

裏側まで見える標本もあり、普段気づかない構造に目を向けることができました。

塾生たちは集中して取り組み、観察力と表現力を高めていました。

もう1つは3Dメガネを使って花粉などのミクロ写真を立体的に鑑賞する体験です。

映像が浮き上がって見えることで構造がはっきりと分かり、「浮き出て見える!」「ゴツゴツしてる!」と、塾生たちは興奮気味に感想を伝え合っていました。

「見る」「描く」「体験する」を通じて、塾生たちはミクロの世界への理解をより深めることができました。

五感を使った学びは、知識以上の気づきと感動をもたらし、印象に残る貴重な時間となりました!

第7回本講義

2025-08-23

第7回本講義では、各チームが取り組んでいるチーム課題の中間発表会を行いました。

中間発表会には、塾生と保護者、公益大教員と来賓として塾生が通っている学校の先生や自治体職員の皆さんが参加しました。

チーム課題は、「日常の困りごとを楽しく解決!!」をテーマに4~5人のチームで、鳥海塾の講義で習った内容と塾生が持つ能力を生かしてプログラムを作成しています。

第7回本講義では、各チームが取り組んでいるチーム課題の中間発表会を行いました。

中間発表会には、塾生と保護者、公益大教員と来賓として塾生が通っている学校の先生や自治体職員の皆さんが参加しました。

チーム課題は、「日常の困りごとを楽しく解決!!」をテーマに4~5人のチームで、鳥海塾の講義で習った内容と塾生が持つ能力を生かしてプログラムを作成しています。

たくさんの参加者がいる中で、緊張してしまう塾生やチーム課題の進捗に悩む塾生もいましたが、それでも自分たちの進捗を発表を通じて素直に伝えていました。

発表やプログラムについて、塾生やメンター、公益大の先生方や来賓の皆さんからたくさんのアドバイスや質問をいただき、発表会後の反省会では各チームで課題への取り組み状況の見直しなどを行いました。

たくさんの参加者がいる中で、緊張してしまう塾生やチーム課題の進捗に悩む塾生もいましたが、それでも自分たちの進捗を発表を通じて素直に伝えていました。

発表やプログラムについて、塾生やメンター、公益大の先生方や来賓の皆さんからたくさんのアドバイスや質問をいただき、発表会後の反省会では各チームで課題への取り組み状況の見直しなどを行いました。

第6回本講義

2025-08-09

第6回本講義は、8月9日の午前・午後で授業を行いました。

第6回本講義では、あらゆるソフトウェアで読み書きできる表形式のデータの「CSV」についての授業を行いました。

CSVファイルの構造、プログラムでCSVファイルを使用する方法、ファイルの書き方のルールなどを重点的に学習しました。

実際にCSVファイルを使用し、必要な部分だけを取り出し結果を出力するプログラムを作成しました。

第6回本講義は、8月9日の午前・午後で授業を行いました。

第6回本講義では、あらゆるソフトウェアで読み書きできる表形式のデータの「CSV」についての授業を行いました。

CSVファイルの構造、プログラムでCSVファイルを使用する方法、ファイルの書き方のルールなどを重点的に学習しました。

実際にCSVファイルを使用し、必要な部分だけを取り出し結果を出力するプログラムを作成しました。

日常でよく使われるデータを、表形式で書くとどのようなことができるかを考えました。

塾生は食品のカロリーや、テストの点数、品物の値段といった身の回りのデータに使えると気づいたようでした。

日常の様々なことを、コンピュータで処理するためにどのように表現したら良いのかをを理解した様子でした。

「これとっても便利じゃん!」や「プログラムの中に直接書かなくてもいいから楽だ!」といった気づきや嬉しさも見られました。

日常でよく使われるデータを、表形式で書くとどのようなことができるかを考えました。

塾生は食品のカロリーや、テストの点数、品物の値段といった身の回りのデータに使えると気づいたようでした。

日常の様々なことを、コンピュータで処理するためにどのように表現したら良いのかをを理解した様子でした。

「これとっても便利じゃん!」や「プログラムの中に直接書かなくてもいいから楽だ!」といった気づきや嬉しさも見られました。

やまがたフルーツEXPOに出展しました

2025-08-09,10

2025年8月9日(土)~10日(日)山形ビッグウイングにて「やまがたフルーツEXPO」が開催され、鳥海塾からは第2段階生2名が参加しました。

やまがたフルーツEXPOは、山形県産フルーツの魅力がたくさん詰まったイベントでやまがたフルーツ150周年事業の1つとして開催されました。

鳥海塾では、ブース出展のほかに開会セレモニーにて山形県の吉村美栄子知事と一緒にテープカットも行いました。

2025年8月9日(土)~10日(日)山形ビッグウイングにて「やまがたフルーツEXPO」が開催され、鳥海塾からは第2段階生2名が参加しました。

やまがたフルーツEXPOは、山形県産フルーツの魅力がたくさん詰まったイベントでやまがたフルーツ150周年事業の1つとして開催されました。

鳥海塾では、ブース出展のほかに開会セレモニーにて山形県の吉村美栄子知事と一緒にテープカットも行いました。

鳥海塾ブースでは、「コードwithフルーツ〜遊ぼう!学ぼう!おいしいプログラミング〜」をテーマに第2段階生が作ったゲームを展示しました。

当日はたくさんの親子連れでにぎわい、イベントに参加された皆さんのほかに塾生やスタッフも楽しみながらブースを盛り上げることができました。

イベント出展の機会をいただきました山形県担当者の皆様、イベントにご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

鳥海塾ブースでは、「コードwithフルーツ〜遊ぼう!学ぼう!おいしいプログラミング〜」をテーマに第2段階生が作ったゲームを展示しました。

当日はたくさんの親子連れでにぎわい、イベントに参加された皆さんのほかに塾生やスタッフも楽しみながらブースを盛り上げることができました。

イベント出展の機会をいただきました山形県担当者の皆様、イベントにご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

第5回本講義

2025-08-03

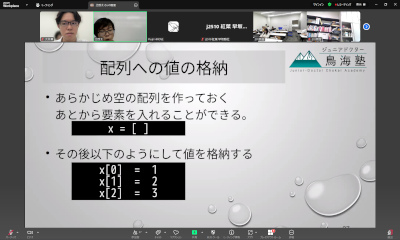

第5回本講義は、塾生全員が自宅や外出先から気軽に受講できるオンライン開催で行いました。

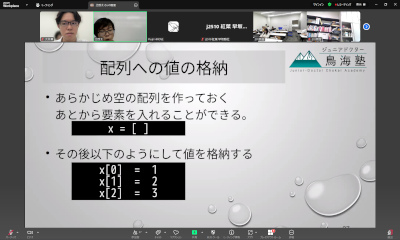

今回の講義では、様々な数値を格納するうえで必要な「配列」を中心に学び、関連するものとしてプログラムを繰り返し実行する「for」「each」についても学びました。

第5回本講義は、塾生全員が自宅や外出先から気軽に受講できるオンライン開催で行いました。

今回の講義では、様々な数値を格納するうえで必要な「配列」を中心に学び、関連するものとしてプログラムを繰り返し実行する「for」「each」についても学びました。

鳥海塾では、普段の本講義でも大学の教室での受講のほかにオンラインで受講することも可能ですが、今回は初めての完全オンライン開催でした。

大学にいる大学生メンターからの講義やアドバイスをもとに、プログラムの作成・修正課題に取り組みました。

Rubyを用いたプログラミングの講義もいよいよ終盤にかかってきました。塾生の皆さん、今までの講義で学んだことを再確認して今後の活動に活かしていきましょう!

鳥海塾では、普段の本講義でも大学の教室での受講のほかにオンラインで受講することも可能ですが、今回は初めての完全オンライン開催でした。

大学にいる大学生メンターからの講義やアドバイスをもとに、プログラムの作成・修正課題に取り組みました。

Rubyを用いたプログラミングの講義もいよいよ終盤にかかってきました。塾生の皆さん、今までの講義で学んだことを再確認して今後の活動に活かしていきましょう!

第4回本講義

2025-08-02

第4回本講義では、条件によってプログラムの道を変更できる「if」や、同じプログラムを繰り返し処理する「while」を学習しました。

塾生は自分たちでクイズのプログラムを作り、それぞれどのように動くのかをを確認していました。

中にはマニアックなクイズのプログラムを作成し、グループ内で楽しんでいる様子も見られました。

第4回本講義では、条件によってプログラムの道を変更できる「if」や、同じプログラムを繰り返し処理する「while」を学習しました。

塾生は自分たちでクイズのプログラムを作り、それぞれどのように動くのかをを確認していました。

中にはマニアックなクイズのプログラムを作成し、グループ内で楽しんでいる様子も見られました。

また、前回の講義で学習した比較演算子を使用し、入力された文字によって異なる結果が出るプログラムも練習しました。

プログラムを作る際には「乱数」やプログラムを一時停止できる「sleep」という制御も学習しました。

最後にグループごとにクイズを作り、塾生の前で発表しました。

どのチームも、話し合いの際に知っている知識を出し合い、助け合いながらプログラムを作っている様子が印象的でした。

教えられるということは、バッチリ頭に入っているということです!このまま皆さん頑張りましょう!

また、前回の講義で学習した比較演算子を使用し、入力された文字によって異なる結果が出るプログラムも練習しました。

プログラムを作る際には「乱数」やプログラムを一時停止できる「sleep」という制御も学習しました。

最後にグループごとにクイズを作り、塾生の前で発表しました。

どのチームも、話し合いの際に知っている知識を出し合い、助け合いながらプログラムを作っている様子が印象的でした。

教えられるということは、バッチリ頭に入っているということです!このまま皆さん頑張りましょう!

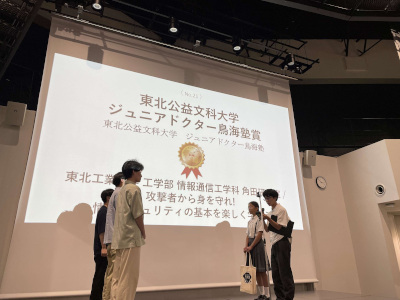

サイエンスデイAWARD2025 表彰式

2025-07-28

2025年7月28日(月)東北大学サイエンスキャンパスホールにて「サイエンスデイAWARD2025 表彰式」が開催され、鳥海塾からは第2段階生2名と公益大職員1名が参加しました。

サイエンスデイAWARDは、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』で優れた展示に対して個人・団体関係なくだれでも賞を贈ることができる制度です。鳥海塾ではこれまでに7つの賞を受賞しました。

2025年7月28日(月)東北大学サイエンスキャンパスホールにて「サイエンスデイAWARD2025 表彰式」が開催され、鳥海塾からは第2段階生2名と公益大職員1名が参加しました。

サイエンスデイAWARDは、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』で優れた展示に対して個人・団体関係なくだれでも賞を贈ることができる制度です。鳥海塾ではこれまでに7つの賞を受賞しました。

今年度の鳥海塾は「電子情報通信学会

東北支部長賞」を受賞、また「東北公益文科大学

ジュニアドクター鳥海塾賞」を東北工業大学工学部情報通信工学科

角田研究室のみなさんへ授与しました(詳細はリンク先参照)。

評価をしてくださった審査員の皆様ならびに関係者の皆様、ありがとうございました。

塾生の皆さんも長時間の見学と審査や研究発表に対してのコメントから

得るものが大きかったと思います。今後の活動に活かしてもらえることを期待します。

今年度の鳥海塾は「電子情報通信学会

東北支部長賞」を受賞、また「東北公益文科大学

ジュニアドクター鳥海塾賞」を東北工業大学工学部情報通信工学科

角田研究室のみなさんへ授与しました(詳細はリンク先参照)。

評価をしてくださった審査員の皆様ならびに関係者の皆様、ありがとうございました。

塾生の皆さんも長時間の見学と審査や研究発表に対してのコメントから

得るものが大きかったと思います。今後の活動に活かしてもらえることを期待します。

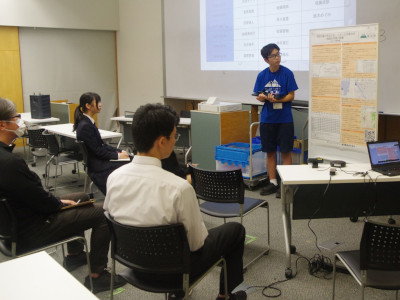

第2段階中間発表会

2025-07-26

第2段階中間発表回を行いました。来賓の方々も呼びポスターセッションの方式で塾生は発表しました。

またこの発表会は代表選考会も兼ねています。

「仮想空間を利用した地域コミュニティの構築」や「子どもの”不調”を可視化するセンシング設計の実践的検討」などといった発展的でレベルの高い研究が多くありました。

どの塾生も自分の研究を時間内に十分伝わるようにデモンストレーションや図などを使用しながら発表していました。

第2段階中間発表回を行いました。来賓の方々も呼びポスターセッションの方式で塾生は発表しました。

またこの発表会は代表選考会も兼ねています。

「仮想空間を利用した地域コミュニティの構築」や「子どもの”不調”を可視化するセンシング設計の実践的検討」などといった発展的でレベルの高い研究が多くありました。

どの塾生も自分の研究を時間内に十分伝わるようにデモンストレーションや図などを使用しながら発表していました。

ポスターセッションは発表者と聴衆との距離が近いため、様々な意見や議論を交わすことができたと思います。

また来賓の方や本学のメンター、本学教員とも分野を越えた多種多様な意見が出ていてまさに「公益」であると思うことが多数ありました。

色々な質問や意見を参考にして、より一層研究の質を高められるよう応援しています。

コメントをくださった皆様に感謝申し上げます。

ポスターセッションは発表者と聴衆との距離が近いため、様々な意見や議論を交わすことができたと思います。

また来賓の方や本学のメンター、本学教員とも分野を越えた多種多様な意見が出ていてまさに「公益」であると思うことが多数ありました。

色々な質問や意見を参考にして、より一層研究の質を高められるよう応援しています。

コメントをくださった皆様に感謝申し上げます。

サイエンス・デイに参加しました

2025-07-20

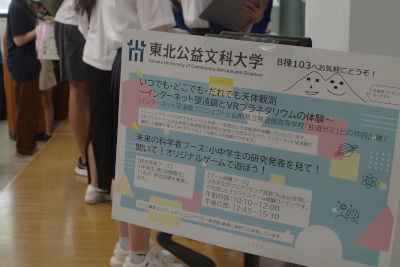

2025年7月20日(日)東北大学川内北キャンパスにて、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025』が開催されました。

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイは、東北大学にて2007年から毎年開催されている 体験型・対話型の科学イベントです。

ジュニアドクター鳥海塾からは、第1段階生が各ブースの出展を見学し、第2段階生は山形県立致道館高等学校の皆さんと一緒にポスター発表などで出展しました。

2025年7月20日(日)東北大学川内北キャンパスにて、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025』が開催されました。

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイは、東北大学にて2007年から毎年開催されている 体験型・対話型の科学イベントです。

ジュニアドクター鳥海塾からは、第1段階生が各ブースの出展を見学し、第2段階生は山形県立致道館高等学校の皆さんと一緒にポスター発表などで出展しました。

第1段階生は、見学を通じて普段の日常生活ではできないことに熱中したり、気になったことをブースの担当者に質問したりしました。また、見学のほかに公益的かつ教育性豊かな展示を決める「鳥海塾賞」の審査員としても活動しました。鳥海塾賞は、イベント参加者であれば誰でも賞を創設できる「サイエンスデイAWARD」の1つとして2024年に創設しました。

第2段階生は、「未来の科学者ブース:小中学生の研究発表を見て!聞いて!オリジナルのゲームで遊ぼう!」をテーマにブース出展を行いました。当日はたくさんの参加者の皆さんから鳥海塾ブースにお立ち寄りいただき、称賛の声やアドバイスをたくさんいただきました。

今回のサイエンス・デイへの参加を機に、塾生同士の普段のコミュニケーションがより活発になり、今後の学習や研究に対する大きな原動力になりました。

第1段階生は、見学を通じて普段の日常生活ではできないことに熱中したり、気になったことをブースの担当者に質問したりしました。また、見学のほかに公益的かつ教育性豊かな展示を決める「鳥海塾賞」の審査員としても活動しました。鳥海塾賞は、イベント参加者であれば誰でも賞を創設できる「サイエンスデイAWARD」の1つとして2024年に創設しました。

第2段階生は、「未来の科学者ブース:小中学生の研究発表を見て!聞いて!オリジナルのゲームで遊ぼう!」をテーマにブース出展を行いました。当日はたくさんの参加者の皆さんから鳥海塾ブースにお立ち寄りいただき、称賛の声やアドバイスをたくさんいただきました。

今回のサイエンス・デイへの参加を機に、塾生同士の普段のコミュニケーションがより活発になり、今後の学習や研究に対する大きな原動力になりました。

第3回本講義

2025-07-19

第3回の講義では、プログラミングにおける重要な基礎である「演算子」と「制御構造」について学習しました。

まず、演算子では「+(足し算)」や「-(引き算)」などの基本的な算術演算に加え、

「==(等しい)」や「!=(等しくない)」などの比較演算子、「and」「or」などの論理演算子も学び、

プログラムの中でどのように使われるのかを確認しました。

「=(代入)」と「==(比較)」の違いなど、つまずきやすいポイントも丁寧に解説し理解できたと思います。

第3回の講義では、プログラミングにおける重要な基礎である「演算子」と「制御構造」について学習しました。

まず、演算子では「+(足し算)」や「-(引き算)」などの基本的な算術演算に加え、

「==(等しい)」や「!=(等しくない)」などの比較演算子、「and」「or」などの論理演算子も学び、

プログラムの中でどのように使われるのかを確認しました。

「=(代入)」と「==(比較)」の違いなど、つまずきやすいポイントも丁寧に解説し理解できたと思います。

続いて学んだのは、「制御構造」です。特にif文(条件分岐)やfor文、while文(繰り返し処理)などを使って、

プログラムの処理の流れを制御する方法を学びました。

演習では、三の倍数を判定して表示するプログラムに挑戦しました。

出力の範囲を自由に変えられるようにしたことで、ある塾生が試しに

「1000000000000000000000」という非常に大きな数字を入力!

画面に延々と三の倍数が表示され続け、「終わらない〜!」と笑いながら楽しむ姿がとても印象的でした。

プログラムを自分でいじりながら、実際にどう動くのかを体験することで、理解も深まっていきます。

これからも、「こうしたらどうなるかな?」と自分で考えながら、楽しんでプログラミングに取り組んでいきましょう!

続いて学んだのは、「制御構造」です。特にif文(条件分岐)やfor文、while文(繰り返し処理)などを使って、

プログラムの処理の流れを制御する方法を学びました。

演習では、三の倍数を判定して表示するプログラムに挑戦しました。

出力の範囲を自由に変えられるようにしたことで、ある塾生が試しに

「1000000000000000000000」という非常に大きな数字を入力!

画面に延々と三の倍数が表示され続け、「終わらない〜!」と笑いながら楽しむ姿がとても印象的でした。

プログラムを自分でいじりながら、実際にどう動くのかを体験することで、理解も深まっていきます。

これからも、「こうしたらどうなるかな?」と自分で考えながら、楽しんでプログラミングに取り組んでいきましょう!

第2回本講義

2025-06-28

今回の講義から、本格的にプログラミングの学習が始まりました。

授業の進め方にも少しずつ慣れていく中で、まずはZoomの接続練習を行いました。

鳥海塾の授業は、状況に応じてオンラインで開催されることもあるため、

スムーズに受講できるよう、基本的な操作をみんなで確認しました。

また、平日夜に任意参加で開催されている「バーチャルラーモンズ」(講義の予習・復習を行う時間)

に参加するためにも、Zoomの使い方は大切です。

アイスブレイクタイムでは、「ウソほんとゲーム」を行いました。

1つのウソと3つの本当のことを書き、どれがウソかを当て合う自己紹介ゲームです。

「それがウソだったの!?」と驚くようなネタもあり、会話が弾み、良い雰囲気で講義がスタートしました。

今回の講義から、本格的にプログラミングの学習が始まりました。

授業の進め方にも少しずつ慣れていく中で、まずはZoomの接続練習を行いました。

鳥海塾の授業は、状況に応じてオンラインで開催されることもあるため、

スムーズに受講できるよう、基本的な操作をみんなで確認しました。

また、平日夜に任意参加で開催されている「バーチャルラーモンズ」(講義の予習・復習を行う時間)

に参加するためにも、Zoomの使い方は大切です。

アイスブレイクタイムでは、「ウソほんとゲーム」を行いました。

1つのウソと3つの本当のことを書き、どれがウソかを当て合う自己紹介ゲームです。

「それがウソだったの!?」と驚くようなネタもあり、会話が弾み、良い雰囲気で講義がスタートしました。

本題となる授業では、プログラミングの基本である「変数と値」について学びました。

「変数とは何か?」「どうやって値を代入するのか?」といった、これからの学習の土台となる重要な内容です。

特に印象的だったのは、「文字列」と「数値」の違いについての学びです。

たとえば、文字列の「"123"」と、値としての数値「123」では、コンピュータにとって全く別のものであるという点に、多くの人が驚いていました。

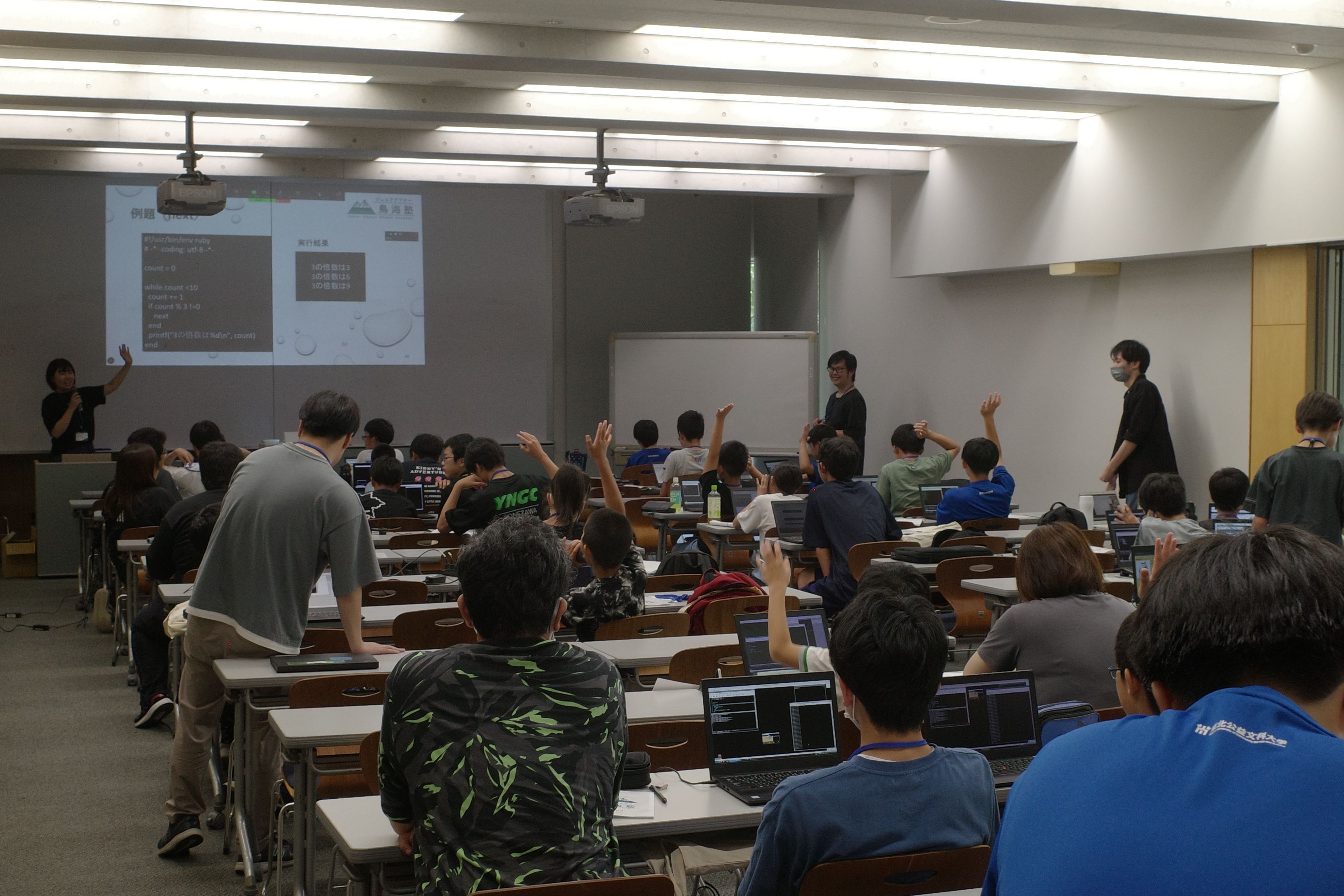

授業中、司会からの問いかけに対しては多くの塾生が積極的に手を挙げて発言しており、

みんなが主体的に学びに向き合っている様子がとても印象的でした。

これからの講義がますます楽しみになる、そんな充実した第2回の時間となりました。

本題となる授業では、プログラミングの基本である「変数と値」について学びました。

「変数とは何か?」「どうやって値を代入するのか?」といった、これからの学習の土台となる重要な内容です。

特に印象的だったのは、「文字列」と「数値」の違いについての学びです。

たとえば、文字列の「"123"」と、値としての数値「123」では、コンピュータにとって全く別のものであるという点に、多くの人が驚いていました。

授業中、司会からの問いかけに対しては多くの塾生が積極的に手を挙げて発言しており、

みんなが主体的に学びに向き合っている様子がとても印象的でした。

これからの講義がますます楽しみになる、そんな充実した第2回の時間となりました。

第1回本講義

2025-06-22

今年度最初の講義を行いました。

今回は「プログラミングの流れをわかるようになろう」というテーマで、プログラミング体験に取り組みました。

鳥海塾の授業では今後、プログラミング言語「Ruby」を使って学習を進めていきます。

そのため今回は、プログラムの作成方法や保存方法、実行方法といった基本的な操作について学びました。

講義の中では、「プログラミングにどんなイメージがありますか?」という問いかけも行いました。

すると、ゲームやアプリといった身近なものから、システムの制御といった専門的な内容まで、

小中学生とは思えないような多彩な意見が出てきました。

話し合いでは、リーダーが積極的にメンバーに声をかけ、意見交換が活発に行われていました。

今年度最初の講義を行いました。

今回は「プログラミングの流れをわかるようになろう」というテーマで、プログラミング体験に取り組みました。

鳥海塾の授業では今後、プログラミング言語「Ruby」を使って学習を進めていきます。

そのため今回は、プログラムの作成方法や保存方法、実行方法といった基本的な操作について学びました。

講義の中では、「プログラミングにどんなイメージがありますか?」という問いかけも行いました。

すると、ゲームやアプリといった身近なものから、システムの制御といった専門的な内容まで、

小中学生とは思えないような多彩な意見が出てきました。

話し合いでは、リーダーが積極的にメンバーに声をかけ、意見交換が活発に行われていました。

初めてプログラミングに触れる塾生も多く、最初は戸惑いながらも、一生懸命プログラムを作成する姿が見られました。

中には操作に慣れていて、スムーズに作業を進めることができた塾生もおり、

周りの仲間に優しく教えてあげる場面もありました。互いに学び合おうとする姿勢がとても印象的です。

今回学んだ内容は、これからのプログラミング学習の基礎となる大切な部分です。

塾生の皆さんはぜひ、今回の内容をしっかり復習して、次回以降の学びにつなげていきましょう!

初めてプログラミングに触れる塾生も多く、最初は戸惑いながらも、一生懸命プログラムを作成する姿が見られました。

中には操作に慣れていて、スムーズに作業を進めることができた塾生もおり、

周りの仲間に優しく教えてあげる場面もありました。互いに学び合おうとする姿勢がとても印象的です。

今回学んだ内容は、これからのプログラミング学習の基礎となる大切な部分です。

塾生の皆さんはぜひ、今回の内容をしっかり復習して、次回以降の学びにつなげていきましょう!

開塾式

2025-06-21

令和7年度「ジュニアドクター鳥海塾」の開塾式を挙行しました。

応募・選抜の結果、今年度は41名の5期生を迎えることができました。

開塾式は、ジュニアドクター鳥海塾センター長の広瀬教授の挨拶に始まり、

これから5期生をサポートする学生メンターとジュニアメンターの自己紹介を行いました。

鳥海塾では、学生メンターに加え、第2段階の先輩たち(ジュニアメンター)もサポートに加わります。

今年度は総勢約50名のサポートメンバーが力を合わせて、5期生のみなさんを全力で支えていきます!

令和7年度「ジュニアドクター鳥海塾」の開塾式を挙行しました。

応募・選抜の結果、今年度は41名の5期生を迎えることができました。

開塾式は、ジュニアドクター鳥海塾センター長の広瀬教授の挨拶に始まり、

これから5期生をサポートする学生メンターとジュニアメンターの自己紹介を行いました。

鳥海塾では、学生メンターに加え、第2段階の先輩たち(ジュニアメンター)もサポートに加わります。

今年度は総勢約50名のサポートメンバーが力を合わせて、5期生のみなさんを全力で支えていきます!

開塾式の後には、受講ガイダンスを行いました。

初回だったのですが、積極的に質問し、塾生同士わからないところを教え合ったりと、会話がはずみ、楽しそうな雰囲気でした。

ガイダンス後には、メンターと塾生が和やかに話しており、帰るときには「またねー!」と手を振る様子も見られました。

緊張しながらも、ちょっとずつ距離が縮まっていく様子に、スタッフ一同もほっこり。

今年も明るく元気な鳥海塾になりそうです!

開塾式の後には、受講ガイダンスを行いました。

初回だったのですが、積極的に質問し、塾生同士わからないところを教え合ったりと、会話がはずみ、楽しそうな雰囲気でした。

ガイダンス後には、メンターと塾生が和やかに話しており、帰るときには「またねー!」と手を振る様子も見られました。

緊張しながらも、ちょっとずつ距離が縮まっていく様子に、スタッフ一同もほっこり。

今年も明るく元気な鳥海塾になりそうです!

プロコン最優秀賞授賞式

2025-04-15

4月5日に開催された「とうほくプロコン最優秀授賞式」において、結城 希和子

さんと秋葉 啓樹さんが制作したプログラム「スタ☆ムシ―楽しく学べる虫スタ

ディサイト」が、テーマ部門にて最優秀賞を受賞しました。

結城さんと秋葉さんは、作品制作にあたり、ほぼ毎日のように2人で集まり、作業を進めてきたといいます。さらに、作業のない日でもお互いに進捗報告を欠かさず行うなど、地道な努力が最優秀賞というかたちで実を結びました。授賞式当日の発表は、これまでの発表とは異なり、多くの大人たちの前で行う本格的なプレゼンテーションでした。新しい体験は今後の二人の成長につながっていくと思います。

4月5日に開催された「とうほくプロコン最優秀授賞式」において、結城 希和子

さんと秋葉 啓樹さんが制作したプログラム「スタ☆ムシ―楽しく学べる虫スタ

ディサイト」が、テーマ部門にて最優秀賞を受賞しました。

結城さんと秋葉さんは、作品制作にあたり、ほぼ毎日のように2人で集まり、作業を進めてきたといいます。さらに、作業のない日でもお互いに進捗報告を欠かさず行うなど、地道な努力が最優秀賞というかたちで実を結びました。授賞式当日の発表は、これまでの発表とは異なり、多くの大人たちの前で行う本格的なプレゼンテーションでした。新しい体験は今後の二人の成長につながっていくと思います。

1月24日の午後は、第1段階生の最終成果発表会が行われました。

今回は各チームごとの発表で、チーム課題のテーマは8月に行われた中間発表会と同じ「日常の困りごとを楽しく解決!!」 です。

この発表会は、1年間チームの仲間とともに鳥海塾で学び、教え合ってきたことを披露する最後の場であり、第1段階の総決算となりました。

発表に向けた準備は、主にオンラインで行われました。

VL(平日開催される勉強会)を活用し、チームごとに集まる曜日を決め、どのようなものを作成するか、

進捗の共有、スライドの構成確認、発表担当の分担など、綿密な打ち合わせを重ねてきました。

また、発表当日の午前中に全員で集まり、リハーサルを行うチームもあり、入念な準備が進められていました。

1月24日の午後は、第1段階生の最終成果発表会が行われました。

今回は各チームごとの発表で、チーム課題のテーマは8月に行われた中間発表会と同じ「日常の困りごとを楽しく解決!!」 です。

この発表会は、1年間チームの仲間とともに鳥海塾で学び、教え合ってきたことを披露する最後の場であり、第1段階の総決算となりました。

発表に向けた準備は、主にオンラインで行われました。

VL(平日開催される勉強会)を活用し、チームごとに集まる曜日を決め、どのようなものを作成するか、

進捗の共有、スライドの構成確認、発表担当の分担など、綿密な打ち合わせを重ねてきました。

また、発表当日の午前中に全員で集まり、リハーサルを行うチームもあり、入念な準備が進められていました。

その成果として、当日の発表では、中間発表会と比べて内容・表現ともに大きくレベルアップした姿が見られました。

どのチームも堂々と発表しており、実際に作成したプログラムをその場で動かしながら

「〇〇だと思う人~?」と会場に問いかける場面もあり、聞いている側も一緒に参加できる、楽しく活気のある発表会となりました。

発表内容には、小中学生ならではの視点で捉えた「日常の困りごと」が数多く盛り込まれており、大人たちも「なるほど」と感心させられる場面が多く見られました。

プログラムの中身も、以前より学んだことが増えたことで構造がすっきりと整理されており、理解しやすいものになっていました。

また、色の使い方や、プログラムを実行した際に表示される言葉遣いにも工夫が凝らされており、視覚的にも楽しめる要素がたくさんありました。

さらに、来賓の方からの質問にも落ち着いて答える姿が印象的で、これまで積み重ねてきた準備と学び、そして大きな成長を感じる発表会となりました。

その成果として、当日の発表では、中間発表会と比べて内容・表現ともに大きくレベルアップした姿が見られました。

どのチームも堂々と発表しており、実際に作成したプログラムをその場で動かしながら

「〇〇だと思う人~?」と会場に問いかける場面もあり、聞いている側も一緒に参加できる、楽しく活気のある発表会となりました。

発表内容には、小中学生ならではの視点で捉えた「日常の困りごと」が数多く盛り込まれており、大人たちも「なるほど」と感心させられる場面が多く見られました。

プログラムの中身も、以前より学んだことが増えたことで構造がすっきりと整理されており、理解しやすいものになっていました。

また、色の使い方や、プログラムを実行した際に表示される言葉遣いにも工夫が凝らされており、視覚的にも楽しめる要素がたくさんありました。

さらに、来賓の方からの質問にも落ち着いて答える姿が印象的で、これまで積み重ねてきた準備と学び、そして大きな成長を感じる発表会となりました。

1月24日(土)の午前は、第2段階最終成果発表会を行いました。

発表会当日は、天候が悪く大雪の中、多くの皆様にご来場いただきました。

最終成果発表会では、13名の第2段階生が3つのブースに分かれて、オンライン・録画・現地で自身の研究内容を発表しました。

第2段階生の研究は、メタバースや地域コミュニティ、情報発信、シミュレーションなど多岐にわたります。

参加者の皆様から第2段階生の発表に対して、様々な場所で活躍されている経験をもとに、質問やコメントをいただきました。

1月24日(土)の午前は、第2段階最終成果発表会を行いました。

発表会当日は、天候が悪く大雪の中、多くの皆様にご来場いただきました。

最終成果発表会では、13名の第2段階生が3つのブースに分かれて、オンライン・録画・現地で自身の研究内容を発表しました。

第2段階生の研究は、メタバースや地域コミュニティ、情報発信、シミュレーションなど多岐にわたります。

参加者の皆様から第2段階生の発表に対して、様々な場所で活躍されている経験をもとに、質問やコメントをいただきました。

閉会式では、外部コンテスト等で賞を受賞した第2段階生へ本学学長の神田直弥教授より賞状を授与しました。

閉会式では、外部コンテスト等で賞を受賞した第2段階生へ本学学長の神田直弥教授より賞状を授与しました。 今回の講義は、本学助教の張紅先生による、「地理と情報」をテーマに行われました。

前半の講義では、山形県上山市にある蔵王ペンション村を事例に、その変遷について学びました。

事例を通して、地理的な立地条件が観光経営に与える影響や、集客のための戦略的な工夫など、地理学と情報分析の視点から地域課題を捉える重要性について理解を深めました。

今回の講義は、本学助教の張紅先生による、「地理と情報」をテーマに行われました。

前半の講義では、山形県上山市にある蔵王ペンション村を事例に、その変遷について学びました。

事例を通して、地理的な立地条件が観光経営に与える影響や、集客のための戦略的な工夫など、地理学と情報分析の視点から地域課題を捉える重要性について理解を深めました。

後半は、「正規表現」の学習と、「第二回trr大会(タイピング大会)」を行いました。

正規表現は、検文字列のパターン(法則性)を特殊な記号(メタ文字)を使って定義し、テキストの中から特定のルールに一致する文字列を検索、置換、抽出する手法です。

大学生でも習得に時間を要する高度な内容ですが、身近な検索システムにも応用されている技術であることに興味を持ち、熱心に取り組む姿が見られました。

続いて行われたtrr大会では、チーム対抗でタイピングの速さを競いました。 今回はなんと、メンターチームを大きく上回るスコアを記録した「紅葉チーム」が見事優勝しました!

おめでとうございます!

次回はいよいよ成果発表会です。

どのチームも良い発表ができるよう、プログラムの仕上げや発表練習に力を入れていきましょう!

後半は、「正規表現」の学習と、「第二回trr大会(タイピング大会)」を行いました。

正規表現は、検文字列のパターン(法則性)を特殊な記号(メタ文字)を使って定義し、テキストの中から特定のルールに一致する文字列を検索、置換、抽出する手法です。

大学生でも習得に時間を要する高度な内容ですが、身近な検索システムにも応用されている技術であることに興味を持ち、熱心に取り組む姿が見られました。

続いて行われたtrr大会では、チーム対抗でタイピングの速さを競いました。 今回はなんと、メンターチームを大きく上回るスコアを記録した「紅葉チーム」が見事優勝しました!

おめでとうございます!

次回はいよいよ成果発表会です。

どのチームも良い発表ができるよう、プログラムの仕上げや発表練習に力を入れていきましょう!

12月13日に、

12月13日に、 ブロック大会では、普段鳥海塾などで研究している、

Webサイトやフレームワーク、メタバースなど多岐にわたる研究内容を発表しました。

ブロック大会では、普段鳥海塾などで研究している、

Webサイトやフレームワーク、メタバースなど多岐にわたる研究内容を発表しました。

第15回本講義では、本学准教授の植田先生による

「ネットワークと情報」をテーマとした講義が行われました。

講義では、ネットワークにおけるそれぞれの役割や、

情報が相手に届くまでの道のり、送信される際のデータの形などについて学びました。

私たちは普段、スマートフォンでメッセージを送る際にも

ネットワークを利用していますが、その仕組みを意識する機会はあまり多くありません。

今回の講義を通して、普段は考えることのない裏側の仕組みを知り、

「情報はこのようにして届けられているのか」と理解を深めることができました。

塾生の中には、「インターネットについてもっと学び、

正しく活用しながら、安全に使っていきたい」と、

改めて意識を高める様子も見られました。

第15回本講義では、本学准教授の植田先生による

「ネットワークと情報」をテーマとした講義が行われました。

講義では、ネットワークにおけるそれぞれの役割や、

情報が相手に届くまでの道のり、送信される際のデータの形などについて学びました。

私たちは普段、スマートフォンでメッセージを送る際にも

ネットワークを利用していますが、その仕組みを意識する機会はあまり多くありません。

今回の講義を通して、普段は考えることのない裏側の仕組みを知り、

「情報はこのようにして届けられているのか」と理解を深めることができました。

塾生の中には、「インターネットについてもっと学び、

正しく活用しながら、安全に使っていきたい」と、

改めて意識を高める様子も見られました。

後半では、到達度確認試験とtrr大会が行われました。

試験前には「全然勉強してない!」という声も聞こえましたが、試験が始まると、

みな真剣な表情で黙々と問題に取り組んでいました。

これまでの学びをしっかりと振り返り、最後の発表に活かしてほしいと思います。

trr大会では、タイピングの速さをチーム戦で競いました。

今回はメンターチームも参加し、1位のチームには豪華景品が用意されました。

どのチームも真剣に取り組み、会場は大いに盛り上がりました。

結果は惜しくもメンターチームの勝利となりました。

さすがメンター、普段からパソコンで作業している成果が発揮されていました。

しかし、今回はかなりの僅差での勝負となり、

次回のTRR大会では塾生チームの勝利も期待できそうです。

後半では、到達度確認試験とtrr大会が行われました。

試験前には「全然勉強してない!」という声も聞こえましたが、試験が始まると、

みな真剣な表情で黙々と問題に取り組んでいました。

これまでの学びをしっかりと振り返り、最後の発表に活かしてほしいと思います。

trr大会では、タイピングの速さをチーム戦で競いました。

今回はメンターチームも参加し、1位のチームには豪華景品が用意されました。

どのチームも真剣に取り組み、会場は大いに盛り上がりました。

結果は惜しくもメンターチームの勝利となりました。

さすがメンター、普段からパソコンで作業している成果が発揮されていました。

しかし、今回はかなりの僅差での勝負となり、

次回のTRR大会では塾生チームの勝利も期待できそうです。

第14回の本講義は、個人研究提案発表会を酒田・山形・秋田の3会場で実施しました。

個人研究のテーマは、チーム課題と同様に「困りごとを解決するプログラム」です。

自身や家族、友達の困りごとをいくつか取り上げ、その困りごとを解決する手段を考え、プログラムを作成しました。

発表資料の作成にはLibreOffice Impress(プレゼンテーションソフト)等を使用し、Rubyプログラムの作成にはEmacsを使用しました。

第14回の本講義は、個人研究提案発表会を酒田・山形・秋田の3会場で実施しました。

個人研究のテーマは、チーム課題と同様に「困りごとを解決するプログラム」です。

自身や家族、友達の困りごとをいくつか取り上げ、その困りごとを解決する手段を考え、プログラムを作成しました。

発表資料の作成にはLibreOffice Impress(プレゼンテーションソフト)等を使用し、Rubyプログラムの作成にはEmacsを使用しました。

塾生は、時間管理や自主学習、社会問題といった多岐にわたる困りごとを取り上げ、

その困りごとに対してタイマーやクイズなど講義で学んだ内容や技術を生かして、

解決策を提案してくれました。

保護者や来賓としてお越しいただいた学校の先生の前で発表をすることは

とても緊張したと思いますが、準備した内容をきちんと相手に説明できていて、

とても素晴らしかったです!

塾生の皆さん、困りごとと解決したいことが相手にうまく伝わるように発表することができましたか。

今回の発表を振り返って、次の発表までに発表資料やプログラムをより良いものにしていきましょう!

塾生は、時間管理や自主学習、社会問題といった多岐にわたる困りごとを取り上げ、

その困りごとに対してタイマーやクイズなど講義で学んだ内容や技術を生かして、

解決策を提案してくれました。

保護者や来賓としてお越しいただいた学校の先生の前で発表をすることは

とても緊張したと思いますが、準備した内容をきちんと相手に説明できていて、

とても素晴らしかったです!

塾生の皆さん、困りごとと解決したいことが相手にうまく伝わるように発表することができましたか。

今回の発表を振り返って、次の発表までに発表資料やプログラムをより良いものにしていきましょう!

第13回本講義は、昨年度まで東北公益文科大学に勤務されており、

現在は山梨大学工学部に所属されているノヴァコフスキ・カロル先生による

「地域言語と情報」をテーマとした講義でした。

講義では、「自然言語処理」と呼ばれる、

方言を含む人間の言葉をコンピュータによって解析・生成する技術の研究について学びました。

途中では庄内弁翻訳クイズを行い、庄内在住の塾生たちは余裕そうに次々と解いていました。

一方、他の地域から通っている塾生は苦戦する場面も見られましたが、「ぜんぜんわかんねー!」「なんだこれ?」と言いながらも、

前後の文脈から共通する表現を探し、答えを導き出していました。

庄内弁の文章には共通語とまったく異なる言葉もありますが、多くの単語は共通語と同じ、あるいは似ています。

この点が重要であり、文字や単語のレベルで最も類似している文を特定できれば、コンピュータでも自動的に翻訳を行うことが可能になると考えられます。

少し難しいプログラムですが、この考え方を自分のテーマでプログラムを作る際に役立ててほしいですね!

第13回本講義は、昨年度まで東北公益文科大学に勤務されており、

現在は山梨大学工学部に所属されているノヴァコフスキ・カロル先生による

「地域言語と情報」をテーマとした講義でした。

講義では、「自然言語処理」と呼ばれる、

方言を含む人間の言葉をコンピュータによって解析・生成する技術の研究について学びました。

途中では庄内弁翻訳クイズを行い、庄内在住の塾生たちは余裕そうに次々と解いていました。

一方、他の地域から通っている塾生は苦戦する場面も見られましたが、「ぜんぜんわかんねー!」「なんだこれ?」と言いながらも、

前後の文脈から共通する表現を探し、答えを導き出していました。

庄内弁の文章には共通語とまったく異なる言葉もありますが、多くの単語は共通語と同じ、あるいは似ています。

この点が重要であり、文字や単語のレベルで最も類似している文を特定できれば、コンピュータでも自動的に翻訳を行うことが可能になると考えられます。

少し難しいプログラムですが、この考え方を自分のテーマでプログラムを作る際に役立ててほしいですね!

講義の後半では、著作権について学びました。

著作権とは何か、どのような場合に著作権侵害が起こるのか、また著作物を使用してよいケースや参考文献の書き方について、改めて確認しました。

鳥海塾でも発表会が行われますが、資料作成の際に調べた内容を基に作成したり、他者の作品を資料として使用したりする場合、それは著作物を使用していることになります。

そのため、発表資料を作成する際に著作物を使用・引用する場合は、必ず参考文献を明記しましょう。

みなさんも、もう一度資料を見直し、正しく著作権を守ることを心がけましょう。

講義の後半では、著作権について学びました。

著作権とは何か、どのような場合に著作権侵害が起こるのか、また著作物を使用してよいケースや参考文献の書き方について、改めて確認しました。

鳥海塾でも発表会が行われますが、資料作成の際に調べた内容を基に作成したり、他者の作品を資料として使用したりする場合、それは著作物を使用していることになります。

そのため、発表資料を作成する際に著作物を使用・引用する場合は、必ず参考文献を明記しましょう。

みなさんも、もう一度資料を見直し、正しく著作権を守ることを心がけましょう。

11月23日(日)、川西町農村環境改善センターにて

11月23日(日)、川西町農村環境改善センターにて

富樫さんを含めた数名が最初「ゲスト講師」として日頃の活動や研究について説明し、

後半がパネルディスカッションです。右上の写真では見にくいですが、

富樫さんのシステムは地球を3Dモデルで実装し、環境に与えるインパクトを

そのモデル上に表す高度なものを作る一方、教材は楽しい川柳を用いるなど

最新の技術と日本古来の心和む文化的要素を組み合わせた独特の研究で、

参加したみなさんの笑顔を引き寄せていました。一人でも多くの人に研究と

エコ意識が伝わるとよいですね。川西町のみなさんありがとうございました。

富樫さんを含めた数名が最初「ゲスト講師」として日頃の活動や研究について説明し、

後半がパネルディスカッションです。右上の写真では見にくいですが、

富樫さんのシステムは地球を3Dモデルで実装し、環境に与えるインパクトを

そのモデル上に表す高度なものを作る一方、教材は楽しい川柳を用いるなど

最新の技術と日本古来の心和む文化的要素を組み合わせた独特の研究で、

参加したみなさんの笑顔を引き寄せていました。一人でも多くの人に研究と

エコ意識が伝わるとよいですね。川西町のみなさんありがとうございました。

11月13日、夢メッセみやぎにて「ビジネスマッチ東北」が開催されました。

本イベントは東北最大級のビジネス展示・商談会であり、私たちジュニアドクターメンターは、

東北公益文科大学の「ジュニアドクター鳥海塾」として学術部門に参加しました。

当日は、鶴岡信用金庫様のご支援を受け、ブースを構えて出展しました。ブースでは、来場者の方々にパンフレットをお渡ししながら、

鳥海塾におけるRubyを用いたプログラミング授業について、メンターが一人ひとりに丁寧に指導していること、情報技術をさまざまな分野と掛け合わせて学んでいる点、

また情報系の大会で多数の受賞実績があることなどを紹介しました。

当日は多くの方がブースに足を止め、資料を手に取ったり、「どのような活動をしているのか」と興味を持って話を聞いてくださったりしました。

また、他の企業の方々と意見交換を行う中で、「鳥海塾でこのような取り組みをするとよいのではないか」

といった貴重なアドバイスもいただき、大変勉強になる機会となりました。

11月13日、夢メッセみやぎにて「ビジネスマッチ東北」が開催されました。

本イベントは東北最大級のビジネス展示・商談会であり、私たちジュニアドクターメンターは、

東北公益文科大学の「ジュニアドクター鳥海塾」として学術部門に参加しました。

当日は、鶴岡信用金庫様のご支援を受け、ブースを構えて出展しました。ブースでは、来場者の方々にパンフレットをお渡ししながら、

鳥海塾におけるRubyを用いたプログラミング授業について、メンターが一人ひとりに丁寧に指導していること、情報技術をさまざまな分野と掛け合わせて学んでいる点、

また情報系の大会で多数の受賞実績があることなどを紹介しました。

当日は多くの方がブースに足を止め、資料を手に取ったり、「どのような活動をしているのか」と興味を持って話を聞いてくださったりしました。

また、他の企業の方々と意見交換を行う中で、「鳥海塾でこのような取り組みをするとよいのではないか」

といった貴重なアドバイスもいただき、大変勉強になる機会となりました。

11月01日(土)、02日(日)に日本科学未来館で、サイエンスカンファレンスが行われました。

本学からは第二段階生の結城希和子さんと秋葉啓樹さんの二人が参加しました。

次世代人材育成事業の

11月01日(土)、02日(日)に日本科学未来館で、サイエンスカンファレンスが行われました。

本学からは第二段階生の結城希和子さんと秋葉啓樹さんの二人が参加しました。

次世代人材育成事業の ポスターの発表を通して、多くの意見や感想をいただきました。

中には、統計を用いる上での見るべき点や、実際の動向と違う点など専門分野からのコメントもあり、より良い研究になるための第一歩を押してくれるようなコメントが多々ありました。

専門が異なる人たちが多く集まるカンファレンスでは、コメント以外にも多くの気づきや視点を得ることが出来ました。

この機会を通して、多くの知見やジュニアドクターの先輩たちの経験談から得られたことを、今後の研究に活かして取り組んでいきましょう!

ポスターの発表を通して、多くの意見や感想をいただきました。

中には、統計を用いる上での見るべき点や、実際の動向と違う点など専門分野からのコメントもあり、より良い研究になるための第一歩を押してくれるようなコメントが多々ありました。

専門が異なる人たちが多く集まるカンファレンスでは、コメント以外にも多くの気づきや視点を得ることが出来ました。

この機会を通して、多くの知見やジュニアドクターの先輩たちの経験談から得られたことを、今後の研究に活かして取り組んでいきましょう!

10月25日(土)に第12回本講義が行われました。

本講義は宇宙航空研究開発機構(JAXA)より砂川圭さんをお招きし、「コミュニケーション能力」をテーマに行われました。

砂川さんからは、宇宙飛行士は国際宇宙ステーションでの活動やJAXAでの業務内容について、具体的な事例を交えてお話いただきました。

初めて聞く話が多く、塾生は熱心に聞いていました。

10月25日(土)に第12回本講義が行われました。

本講義は宇宙航空研究開発機構(JAXA)より砂川圭さんをお招きし、「コミュニケーション能力」をテーマに行われました。

砂川さんからは、宇宙飛行士は国際宇宙ステーションでの活動やJAXAでの業務内容について、具体的な事例を交えてお話いただきました。

初めて聞く話が多く、塾生は熱心に聞いていました。

実習では、「図形の特徴を、図形が見えない相手に的確に言語化して伝え、同じ図形を再現する」というコミュニケーション能力強化のためのゲームをしました。

塾生は、デモンストレーションを通して、正確に伝えるための具体的な言葉選びの重要性を学びました。

左の写真のように、試行錯誤しながら図形を合わせている様子が多く見られました。

本番では「地上担当」と「宇宙担当」に分かれ、地球担当のメンバーが、あいまいな表現を避け、伝わりやすい表現をする工夫がみられました。

声の情報のみという制約の中、正確に伝える技術が試されました。

この機会を通して得た正確な情報伝達の重要性を、今後のグループワークや発表に活かしていきましょう!

実習では、「図形の特徴を、図形が見えない相手に的確に言語化して伝え、同じ図形を再現する」というコミュニケーション能力強化のためのゲームをしました。

塾生は、デモンストレーションを通して、正確に伝えるための具体的な言葉選びの重要性を学びました。

左の写真のように、試行錯誤しながら図形を合わせている様子が多く見られました。

本番では「地上担当」と「宇宙担当」に分かれ、地球担当のメンバーが、あいまいな表現を避け、伝わりやすい表現をする工夫がみられました。

声の情報のみという制約の中、正確に伝える技術が試されました。

この機会を通して得た正確な情報伝達の重要性を、今後のグループワークや発表に活かしていきましょう!

10月18日(土)の午後に、第2段階生の進捗共有会をオンライン・録画・現地発表で実施しました。

当日は、13名の第2段階生が3つのブースに分かれて、Webアプリケーションやセンシング、メタバースなどそれぞれの研究内容をポスター発表で進捗を共有しました。

前回の中間発表会とは違い、第2段階生とその保護者、大学教員とメンターのみの参加となりました。

10月18日(土)の午後に、第2段階生の進捗共有会をオンライン・録画・現地発表で実施しました。

当日は、13名の第2段階生が3つのブースに分かれて、Webアプリケーションやセンシング、メタバースなどそれぞれの研究内容をポスター発表で進捗を共有しました。

前回の中間発表会とは違い、第2段階生とその保護者、大学教員とメンターのみの参加となりました。

それぞれの研究テーマや内容が違っても、発表を通じて同じ第2段階生や大学生メンター、大学の先生からの感想やアドバイスから勉強になることがありました。

また、研究で生まれたアイデアや調査を行うためにとった行動に対する褒め言葉もありました。

どのポスター発表も、きっかけから現在までの状況の流れが分かりやすく、今後の活動内容まで決まっていて、とても素晴らしかったです。

今回の進捗共有会での発表をもとに、1月に行われる成果発表会に向けて頑張っていきましょう!

それぞれの研究テーマや内容が違っても、発表を通じて同じ第2段階生や大学生メンター、大学の先生からの感想やアドバイスから勉強になることがありました。

また、研究で生まれたアイデアや調査を行うためにとった行動に対する褒め言葉もありました。

どのポスター発表も、きっかけから現在までの状況の流れが分かりやすく、今後の活動内容まで決まっていて、とても素晴らしかったです。

今回の進捗共有会での発表をもとに、1月に行われる成果発表会に向けて頑張っていきましょう!

第11回の本講義は、本学でメディア情報コースを担当している山本裕樹先生による講義「天文学と情報」を行いました。

今回は普段の本講義とは違い、夕方に講義を実施しました。

山本先生の専門分野は物理学と素粒子理論で、今回の講義では星や宇宙に関する解説のほかに、インターネット望遠鏡についても学びました。また、本講義の最後にはTrr(タイピング)大会を英語初級レベルで行いました。

第11回の本講義は、本学でメディア情報コースを担当している山本裕樹先生による講義「天文学と情報」を行いました。

今回は普段の本講義とは違い、夕方に講義を実施しました。

山本先生の専門分野は物理学と素粒子理論で、今回の講義では星や宇宙に関する解説のほかに、インターネット望遠鏡についても学びました。また、本講義の最後にはTrr(タイピング)大会を英語初級レベルで行いました。

講義では、教室の外に出て望遠鏡を用いて天体観測を行う予定でしたが、悪天候で実施することができず、インターネット望遠鏡も残念ながら諸事情で使用することができませんでした。

座学中心の講義となってしまいましたが、それでも塾生は天文学や星、宇宙に関する話に興味津々でした。また、インターネット望遠鏡がどのようなプログラムや仕組みで動いているのかについても知ることができ、今後の個人研究につながる内容だったと思います。

インターネット望遠鏡が復活したら、いつでもどこでも気軽に天体観測をしてみたいですね!

講義では、教室の外に出て望遠鏡を用いて天体観測を行う予定でしたが、悪天候で実施することができず、インターネット望遠鏡も残念ながら諸事情で使用することができませんでした。

座学中心の講義となってしまいましたが、それでも塾生は天文学や星、宇宙に関する話に興味津々でした。また、インターネット望遠鏡がどのようなプログラムや仕組みで動いているのかについても知ることができ、今後の個人研究につながる内容だったと思います。

インターネット望遠鏡が復活したら、いつでもどこでも気軽に天体観測をしてみたいですね!

第10回の本講義は、本学で講師として務めている平居悠先生による講義「スーパー

コンピュータ富岳で広がる世界」を行いました。

平居先生の専門分野は天文学や数値シュミレーションで、今回の講義ではスーパーコンピュータの歴史や富岳の仕組みについて学びました。また、本講義の後半では前回に引き続きプレゼンテーションにおける見やすいスライドの作り方についての講義を行いました。

第10回の本講義は、本学で講師として務めている平居悠先生による講義「スーパー

コンピュータ富岳で広がる世界」を行いました。

平居先生の専門分野は天文学や数値シュミレーションで、今回の講義ではスーパーコンピュータの歴史や富岳の仕組みについて学びました。また、本講義の後半では前回に引き続きプレゼンテーションにおける見やすいスライドの作り方についての講義を行いました。

平居先生の講義内では塾生自身がスーパーコンピュータになりきってチームメン

バーと並列計算を行う実習や富岳が天気のシュミレーションや自動車デザインの設計など生活のどのような部分に利用されているのかを学びました。スーパーコンピュータの発展はこれからの社会の発展を支える大きな柱となっています。塾生の皆さんには様々な技術を学ぶ姿勢を大切にして、自分の未来を切り開いていってほしいです。

平居先生の講義内では塾生自身がスーパーコンピュータになりきってチームメン

バーと並列計算を行う実習や富岳が天気のシュミレーションや自動車デザインの設計など生活のどのような部分に利用されているのかを学びました。スーパーコンピュータの発展はこれからの社会の発展を支える大きな柱となっています。塾生の皆さんには様々な技術を学ぶ姿勢を大切にして、自分の未来を切り開いていってほしいです。

8月30日に第2段階の塾生たちは、

8月30日に第2段階の塾生たちは、 東北大学の学生との交流会では事前に考えた、「ブラックホールはどのように観測しているのか?」や「宇宙船の中で羽で移動する生物はどのようになるか」、といった質問を通した交流や、大学にある望遠鏡を使用して金星を観察しました。

また、研究室ではすばる望遠鏡に取り付ける装置についての説明を受けたり、大学院生との交流では、参加したほとんどの塾生が宇宙に存在するが直接観測できない未知の物質の「ダークマター」に興味を持っていました。

その他にも、大気の影響で星が観測しにくいことや、なぜすばる望遠鏡がハワイのマウナケア山にあるのかなどを知ることができました。

仙台市天文台、東北大学の皆様、ありがとうございました。

東北大学の学生との交流会では事前に考えた、「ブラックホールはどのように観測しているのか?」や「宇宙船の中で羽で移動する生物はどのようになるか」、といった質問を通した交流や、大学にある望遠鏡を使用して金星を観察しました。

また、研究室ではすばる望遠鏡に取り付ける装置についての説明を受けたり、大学院生との交流では、参加したほとんどの塾生が宇宙に存在するが直接観測できない未知の物質の「ダークマター」に興味を持っていました。

その他にも、大気の影響で星が観測しにくいことや、なぜすばる望遠鏡がハワイのマウナケア山にあるのかなどを知ることができました。

仙台市天文台、東北大学の皆様、ありがとうございました。

第7回本講義では、各チームが取り組んでいるチーム課題の中間発表会を行いました。

中間発表会には、塾生と保護者、公益大教員と来賓として塾生が通っている学校の先生や自治体職員の皆さんが参加しました。

チーム課題は、「日常の困りごとを楽しく解決!!」をテーマに4~5人のチームで、鳥海塾の講義で習った内容と塾生が持つ能力を生かしてプログラムを作成しています。

第7回本講義では、各チームが取り組んでいるチーム課題の中間発表会を行いました。

中間発表会には、塾生と保護者、公益大教員と来賓として塾生が通っている学校の先生や自治体職員の皆さんが参加しました。

チーム課題は、「日常の困りごとを楽しく解決!!」をテーマに4~5人のチームで、鳥海塾の講義で習った内容と塾生が持つ能力を生かしてプログラムを作成しています。

たくさんの参加者がいる中で、緊張してしまう塾生やチーム課題の進捗に悩む塾生もいましたが、それでも自分たちの進捗を発表を通じて素直に伝えていました。

発表やプログラムについて、塾生やメンター、公益大の先生方や来賓の皆さんからたくさんのアドバイスや質問をいただき、発表会後の反省会では各チームで課題への取り組み状況の見直しなどを行いました。

たくさんの参加者がいる中で、緊張してしまう塾生やチーム課題の進捗に悩む塾生もいましたが、それでも自分たちの進捗を発表を通じて素直に伝えていました。

発表やプログラムについて、塾生やメンター、公益大の先生方や来賓の皆さんからたくさんのアドバイスや質問をいただき、発表会後の反省会では各チームで課題への取り組み状況の見直しなどを行いました。

第6回本講義は、8月9日の午前・午後で授業を行いました。

第6回本講義では、あらゆるソフトウェアで読み書きできる表形式のデータの「CSV」についての授業を行いました。

CSVファイルの構造、プログラムでCSVファイルを使用する方法、ファイルの書き方のルールなどを重点的に学習しました。

実際にCSVファイルを使用し、必要な部分だけを取り出し結果を出力するプログラムを作成しました。

第6回本講義は、8月9日の午前・午後で授業を行いました。

第6回本講義では、あらゆるソフトウェアで読み書きできる表形式のデータの「CSV」についての授業を行いました。

CSVファイルの構造、プログラムでCSVファイルを使用する方法、ファイルの書き方のルールなどを重点的に学習しました。

実際にCSVファイルを使用し、必要な部分だけを取り出し結果を出力するプログラムを作成しました。

日常でよく使われるデータを、表形式で書くとどのようなことができるかを考えました。

塾生は食品のカロリーや、テストの点数、品物の値段といった身の回りのデータに使えると気づいたようでした。

日常の様々なことを、コンピュータで処理するためにどのように表現したら良いのかをを理解した様子でした。

「これとっても便利じゃん!」や「プログラムの中に直接書かなくてもいいから楽だ!」といった気づきや嬉しさも見られました。

日常でよく使われるデータを、表形式で書くとどのようなことができるかを考えました。

塾生は食品のカロリーや、テストの点数、品物の値段といった身の回りのデータに使えると気づいたようでした。

日常の様々なことを、コンピュータで処理するためにどのように表現したら良いのかをを理解した様子でした。

「これとっても便利じゃん!」や「プログラムの中に直接書かなくてもいいから楽だ!」といった気づきや嬉しさも見られました。

2025年8月9日(土)~10日(日)山形ビッグウイングにて

2025年8月9日(土)~10日(日)山形ビッグウイングにて 鳥海塾ブースでは、「コードwithフルーツ〜遊ぼう!学ぼう!おいしいプログラミング〜」をテーマに第2段階生が作ったゲームを展示しました。

当日はたくさんの親子連れでにぎわい、イベントに参加された皆さんのほかに塾生やスタッフも楽しみながらブースを盛り上げることができました。

イベント出展の機会をいただきました山形県担当者の皆様、イベントにご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

鳥海塾ブースでは、「コードwithフルーツ〜遊ぼう!学ぼう!おいしいプログラミング〜」をテーマに第2段階生が作ったゲームを展示しました。

当日はたくさんの親子連れでにぎわい、イベントに参加された皆さんのほかに塾生やスタッフも楽しみながらブースを盛り上げることができました。

イベント出展の機会をいただきました山形県担当者の皆様、イベントにご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

第5回本講義は、塾生全員が自宅や外出先から気軽に受講できるオンライン開催で行いました。

今回の講義では、様々な数値を格納するうえで必要な「配列」を中心に学び、関連するものとしてプログラムを繰り返し実行する「for」「each」についても学びました。

第5回本講義は、塾生全員が自宅や外出先から気軽に受講できるオンライン開催で行いました。

今回の講義では、様々な数値を格納するうえで必要な「配列」を中心に学び、関連するものとしてプログラムを繰り返し実行する「for」「each」についても学びました。

鳥海塾では、普段の本講義でも大学の教室での受講のほかにオンラインで受講することも可能ですが、今回は初めての完全オンライン開催でした。

大学にいる大学生メンターからの講義やアドバイスをもとに、プログラムの作成・修正課題に取り組みました。

Rubyを用いたプログラミングの講義もいよいよ終盤にかかってきました。塾生の皆さん、今までの講義で学んだことを再確認して今後の活動に活かしていきましょう!

鳥海塾では、普段の本講義でも大学の教室での受講のほかにオンラインで受講することも可能ですが、今回は初めての完全オンライン開催でした。

大学にいる大学生メンターからの講義やアドバイスをもとに、プログラムの作成・修正課題に取り組みました。

Rubyを用いたプログラミングの講義もいよいよ終盤にかかってきました。塾生の皆さん、今までの講義で学んだことを再確認して今後の活動に活かしていきましょう!

第4回本講義では、条件によってプログラムの道を変更できる「if」や、同じプログラムを繰り返し処理する「while」を学習しました。

塾生は自分たちでクイズのプログラムを作り、それぞれどのように動くのかをを確認していました。

中にはマニアックなクイズのプログラムを作成し、グループ内で楽しんでいる様子も見られました。

第4回本講義では、条件によってプログラムの道を変更できる「if」や、同じプログラムを繰り返し処理する「while」を学習しました。

塾生は自分たちでクイズのプログラムを作り、それぞれどのように動くのかをを確認していました。

中にはマニアックなクイズのプログラムを作成し、グループ内で楽しんでいる様子も見られました。

また、前回の講義で学習した比較演算子を使用し、入力された文字によって異なる結果が出るプログラムも練習しました。

プログラムを作る際には「乱数」やプログラムを一時停止できる「sleep」という制御も学習しました。

最後にグループごとにクイズを作り、塾生の前で発表しました。

どのチームも、話し合いの際に知っている知識を出し合い、助け合いながらプログラムを作っている様子が印象的でした。

教えられるということは、バッチリ頭に入っているということです!このまま皆さん頑張りましょう!

また、前回の講義で学習した比較演算子を使用し、入力された文字によって異なる結果が出るプログラムも練習しました。

プログラムを作る際には「乱数」やプログラムを一時停止できる「sleep」という制御も学習しました。

最後にグループごとにクイズを作り、塾生の前で発表しました。

どのチームも、話し合いの際に知っている知識を出し合い、助け合いながらプログラムを作っている様子が印象的でした。

教えられるということは、バッチリ頭に入っているということです!このまま皆さん頑張りましょう!

2025年7月28日(月)東北大学サイエンスキャンパスホールにて「サイエンスデイAWARD2025 表彰式」が開催され、鳥海塾からは第2段階生2名と公益大職員1名が参加しました。

サイエンスデイAWARDは、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』で優れた展示に対して個人・団体関係なくだれでも賞を贈ることができる制度です。鳥海塾ではこれまでに7つの賞を受賞しました。

2025年7月28日(月)東北大学サイエンスキャンパスホールにて「サイエンスデイAWARD2025 表彰式」が開催され、鳥海塾からは第2段階生2名と公益大職員1名が参加しました。

サイエンスデイAWARDは、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』で優れた展示に対して個人・団体関係なくだれでも賞を贈ることができる制度です。鳥海塾ではこれまでに7つの賞を受賞しました。

今年度の鳥海塾は「

今年度の鳥海塾は「 第2段階中間発表回を行いました。来賓の方々も呼びポスターセッションの方式で塾生は発表しました。

またこの発表会は代表選考会も兼ねています。

「仮想空間を利用した地域コミュニティの構築」や「子どもの”不調”を可視化するセンシング設計の実践的検討」などといった発展的でレベルの高い研究が多くありました。

どの塾生も自分の研究を時間内に十分伝わるようにデモンストレーションや図などを使用しながら発表していました。

第2段階中間発表回を行いました。来賓の方々も呼びポスターセッションの方式で塾生は発表しました。

またこの発表会は代表選考会も兼ねています。

「仮想空間を利用した地域コミュニティの構築」や「子どもの”不調”を可視化するセンシング設計の実践的検討」などといった発展的でレベルの高い研究が多くありました。

どの塾生も自分の研究を時間内に十分伝わるようにデモンストレーションや図などを使用しながら発表していました。

ポスターセッションは発表者と聴衆との距離が近いため、様々な意見や議論を交わすことができたと思います。

また来賓の方や本学のメンター、本学教員とも分野を越えた多種多様な意見が出ていてまさに「公益」であると思うことが多数ありました。

色々な質問や意見を参考にして、より一層研究の質を高められるよう応援しています。

コメントをくださった皆様に感謝申し上げます。

ポスターセッションは発表者と聴衆との距離が近いため、様々な意見や議論を交わすことができたと思います。

また来賓の方や本学のメンター、本学教員とも分野を越えた多種多様な意見が出ていてまさに「公益」であると思うことが多数ありました。

色々な質問や意見を参考にして、より一層研究の質を高められるよう応援しています。

コメントをくださった皆様に感謝申し上げます。

2025年7月20日(日)東北大学川内北キャンパスにて、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025』が開催されました。

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイは、東北大学にて2007年から毎年開催されている 体験型・対話型の科学イベントです。

ジュニアドクター鳥海塾からは、第1段階生が各ブースの出展を見学し、第2段階生は山形県立致道館高等学校の皆さんと一緒にポスター発表などで出展しました。

2025年7月20日(日)東北大学川内北キャンパスにて、『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2025』が開催されました。

学都「仙台・宮城」サイエンス・デイは、東北大学にて2007年から毎年開催されている 体験型・対話型の科学イベントです。

ジュニアドクター鳥海塾からは、第1段階生が各ブースの出展を見学し、第2段階生は山形県立致道館高等学校の皆さんと一緒にポスター発表などで出展しました。

第1段階生は、見学を通じて普段の日常生活ではできないことに熱中したり、気になったことをブースの担当者に質問したりしました。また、見学のほかに公益的かつ教育性豊かな展示を決める「鳥海塾賞」の審査員としても活動しました。鳥海塾賞は、イベント参加者であれば誰でも賞を創設できる「サイエンスデイAWARD」の1つとして2024年に創設しました。

第2段階生は、「未来の科学者ブース:小中学生の研究発表を見て!聞いて!オリジナルのゲームで遊ぼう!」をテーマにブース出展を行いました。当日はたくさんの参加者の皆さんから鳥海塾ブースにお立ち寄りいただき、称賛の声やアドバイスをたくさんいただきました。

今回のサイエンス・デイへの参加を機に、塾生同士の普段のコミュニケーションがより活発になり、今後の学習や研究に対する大きな原動力になりました。

第1段階生は、見学を通じて普段の日常生活ではできないことに熱中したり、気になったことをブースの担当者に質問したりしました。また、見学のほかに公益的かつ教育性豊かな展示を決める「鳥海塾賞」の審査員としても活動しました。鳥海塾賞は、イベント参加者であれば誰でも賞を創設できる「サイエンスデイAWARD」の1つとして2024年に創設しました。

第2段階生は、「未来の科学者ブース:小中学生の研究発表を見て!聞いて!オリジナルのゲームで遊ぼう!」をテーマにブース出展を行いました。当日はたくさんの参加者の皆さんから鳥海塾ブースにお立ち寄りいただき、称賛の声やアドバイスをたくさんいただきました。

今回のサイエンス・デイへの参加を機に、塾生同士の普段のコミュニケーションがより活発になり、今後の学習や研究に対する大きな原動力になりました。

第3回の講義では、プログラミングにおける重要な基礎である「演算子」と「制御構造」について学習しました。

まず、演算子では「+(足し算)」や「-(引き算)」などの基本的な算術演算に加え、

「==(等しい)」や「!=(等しくない)」などの比較演算子、「and」「or」などの論理演算子も学び、

プログラムの中でどのように使われるのかを確認しました。

「=(代入)」と「==(比較)」の違いなど、つまずきやすいポイントも丁寧に解説し理解できたと思います。

第3回の講義では、プログラミングにおける重要な基礎である「演算子」と「制御構造」について学習しました。

まず、演算子では「+(足し算)」や「-(引き算)」などの基本的な算術演算に加え、

「==(等しい)」や「!=(等しくない)」などの比較演算子、「and」「or」などの論理演算子も学び、

プログラムの中でどのように使われるのかを確認しました。

「=(代入)」と「==(比較)」の違いなど、つまずきやすいポイントも丁寧に解説し理解できたと思います。

続いて学んだのは、「制御構造」です。特にif文(条件分岐)やfor文、while文(繰り返し処理)などを使って、

プログラムの処理の流れを制御する方法を学びました。

演習では、三の倍数を判定して表示するプログラムに挑戦しました。

出力の範囲を自由に変えられるようにしたことで、ある塾生が試しに

「1000000000000000000000」という非常に大きな数字を入力!

画面に延々と三の倍数が表示され続け、「終わらない〜!」と笑いながら楽しむ姿がとても印象的でした。

プログラムを自分でいじりながら、実際にどう動くのかを体験することで、理解も深まっていきます。

これからも、「こうしたらどうなるかな?」と自分で考えながら、楽しんでプログラミングに取り組んでいきましょう!

続いて学んだのは、「制御構造」です。特にif文(条件分岐)やfor文、while文(繰り返し処理)などを使って、

プログラムの処理の流れを制御する方法を学びました。

演習では、三の倍数を判定して表示するプログラムに挑戦しました。

出力の範囲を自由に変えられるようにしたことで、ある塾生が試しに

「1000000000000000000000」という非常に大きな数字を入力!

画面に延々と三の倍数が表示され続け、「終わらない〜!」と笑いながら楽しむ姿がとても印象的でした。

プログラムを自分でいじりながら、実際にどう動くのかを体験することで、理解も深まっていきます。

これからも、「こうしたらどうなるかな?」と自分で考えながら、楽しんでプログラミングに取り組んでいきましょう!

今回の講義から、本格的にプログラミングの学習が始まりました。

授業の進め方にも少しずつ慣れていく中で、まずはZoomの接続練習を行いました。

鳥海塾の授業は、状況に応じてオンラインで開催されることもあるため、

スムーズに受講できるよう、基本的な操作をみんなで確認しました。

また、平日夜に任意参加で開催されている「バーチャルラーモンズ」(講義の予習・復習を行う時間)

に参加するためにも、Zoomの使い方は大切です。

アイスブレイクタイムでは、「ウソほんとゲーム」を行いました。

1つのウソと3つの本当のことを書き、どれがウソかを当て合う自己紹介ゲームです。

「それがウソだったの!?」と驚くようなネタもあり、会話が弾み、良い雰囲気で講義がスタートしました。

今回の講義から、本格的にプログラミングの学習が始まりました。

授業の進め方にも少しずつ慣れていく中で、まずはZoomの接続練習を行いました。

鳥海塾の授業は、状況に応じてオンラインで開催されることもあるため、

スムーズに受講できるよう、基本的な操作をみんなで確認しました。

また、平日夜に任意参加で開催されている「バーチャルラーモンズ」(講義の予習・復習を行う時間)

に参加するためにも、Zoomの使い方は大切です。

アイスブレイクタイムでは、「ウソほんとゲーム」を行いました。

1つのウソと3つの本当のことを書き、どれがウソかを当て合う自己紹介ゲームです。

「それがウソだったの!?」と驚くようなネタもあり、会話が弾み、良い雰囲気で講義がスタートしました。

本題となる授業では、プログラミングの基本である「変数と値」について学びました。

「変数とは何か?」「どうやって値を代入するのか?」といった、これからの学習の土台となる重要な内容です。

特に印象的だったのは、「文字列」と「数値」の違いについての学びです。

たとえば、文字列の「"123"」と、値としての数値「123」では、コンピュータにとって全く別のものであるという点に、多くの人が驚いていました。

授業中、司会からの問いかけに対しては多くの塾生が積極的に手を挙げて発言しており、

みんなが主体的に学びに向き合っている様子がとても印象的でした。

これからの講義がますます楽しみになる、そんな充実した第2回の時間となりました。

本題となる授業では、プログラミングの基本である「変数と値」について学びました。

「変数とは何か?」「どうやって値を代入するのか?」といった、これからの学習の土台となる重要な内容です。

特に印象的だったのは、「文字列」と「数値」の違いについての学びです。

たとえば、文字列の「"123"」と、値としての数値「123」では、コンピュータにとって全く別のものであるという点に、多くの人が驚いていました。

授業中、司会からの問いかけに対しては多くの塾生が積極的に手を挙げて発言しており、

みんなが主体的に学びに向き合っている様子がとても印象的でした。

これからの講義がますます楽しみになる、そんな充実した第2回の時間となりました。

今年度最初の講義を行いました。

今回は「プログラミングの流れをわかるようになろう」というテーマで、プログラミング体験に取り組みました。

鳥海塾の授業では今後、プログラミング言語「Ruby」を使って学習を進めていきます。

そのため今回は、プログラムの作成方法や保存方法、実行方法といった基本的な操作について学びました。

講義の中では、「プログラミングにどんなイメージがありますか?」という問いかけも行いました。

すると、ゲームやアプリといった身近なものから、システムの制御といった専門的な内容まで、

小中学生とは思えないような多彩な意見が出てきました。

話し合いでは、リーダーが積極的にメンバーに声をかけ、意見交換が活発に行われていました。

今年度最初の講義を行いました。

今回は「プログラミングの流れをわかるようになろう」というテーマで、プログラミング体験に取り組みました。

鳥海塾の授業では今後、プログラミング言語「Ruby」を使って学習を進めていきます。

そのため今回は、プログラムの作成方法や保存方法、実行方法といった基本的な操作について学びました。

講義の中では、「プログラミングにどんなイメージがありますか?」という問いかけも行いました。

すると、ゲームやアプリといった身近なものから、システムの制御といった専門的な内容まで、

小中学生とは思えないような多彩な意見が出てきました。

話し合いでは、リーダーが積極的にメンバーに声をかけ、意見交換が活発に行われていました。

初めてプログラミングに触れる塾生も多く、最初は戸惑いながらも、一生懸命プログラムを作成する姿が見られました。

中には操作に慣れていて、スムーズに作業を進めることができた塾生もおり、

周りの仲間に優しく教えてあげる場面もありました。互いに学び合おうとする姿勢がとても印象的です。

今回学んだ内容は、これからのプログラミング学習の基礎となる大切な部分です。

塾生の皆さんはぜひ、今回の内容をしっかり復習して、次回以降の学びにつなげていきましょう!

初めてプログラミングに触れる塾生も多く、最初は戸惑いながらも、一生懸命プログラムを作成する姿が見られました。

中には操作に慣れていて、スムーズに作業を進めることができた塾生もおり、

周りの仲間に優しく教えてあげる場面もありました。互いに学び合おうとする姿勢がとても印象的です。

今回学んだ内容は、これからのプログラミング学習の基礎となる大切な部分です。

塾生の皆さんはぜひ、今回の内容をしっかり復習して、次回以降の学びにつなげていきましょう!

令和7年度「ジュニアドクター鳥海塾」の開塾式を挙行しました。

応募・選抜の結果、今年度は41名の5期生を迎えることができました。

開塾式は、ジュニアドクター鳥海塾センター長の広瀬教授の挨拶に始まり、

これから5期生をサポートする学生メンターとジュニアメンターの自己紹介を行いました。

鳥海塾では、学生メンターに加え、第2段階の先輩たち(ジュニアメンター)もサポートに加わります。

今年度は総勢約50名のサポートメンバーが力を合わせて、5期生のみなさんを全力で支えていきます!

令和7年度「ジュニアドクター鳥海塾」の開塾式を挙行しました。

応募・選抜の結果、今年度は41名の5期生を迎えることができました。

開塾式は、ジュニアドクター鳥海塾センター長の広瀬教授の挨拶に始まり、

これから5期生をサポートする学生メンターとジュニアメンターの自己紹介を行いました。

鳥海塾では、学生メンターに加え、第2段階の先輩たち(ジュニアメンター)もサポートに加わります。

今年度は総勢約50名のサポートメンバーが力を合わせて、5期生のみなさんを全力で支えていきます!

4月5日に開催された「とうほくプロコン最優秀授賞式」において、結城 希和子

さんと秋葉 啓樹さんが制作したプログラム「スタ☆ムシ―楽しく学べる虫スタ

ディサイト」が、テーマ部門にて最優秀賞を受賞しました。

結城さんと秋葉さんは、作品制作にあたり、ほぼ毎日のように2人で集まり、作業を進めてきたといいます。さらに、作業のない日でもお互いに進捗報告を欠かさず行うなど、地道な努力が最優秀賞というかたちで実を結びました。授賞式当日の発表は、これまでの発表とは異なり、多くの大人たちの前で行う本格的なプレゼンテーションでした。新しい体験は今後の二人の成長につながっていくと思います。

4月5日に開催された「とうほくプロコン最優秀授賞式」において、結城 希和子

さんと秋葉 啓樹さんが制作したプログラム「スタ☆ムシ―楽しく学べる虫スタ

ディサイト」が、テーマ部門にて最優秀賞を受賞しました。

結城さんと秋葉さんは、作品制作にあたり、ほぼ毎日のように2人で集まり、作業を進めてきたといいます。さらに、作業のない日でもお互いに進捗報告を欠かさず行うなど、地道な努力が最優秀賞というかたちで実を結びました。授賞式当日の発表は、これまでの発表とは異なり、多くの大人たちの前で行う本格的なプレゼンテーションでした。新しい体験は今後の二人の成長につながっていくと思います。