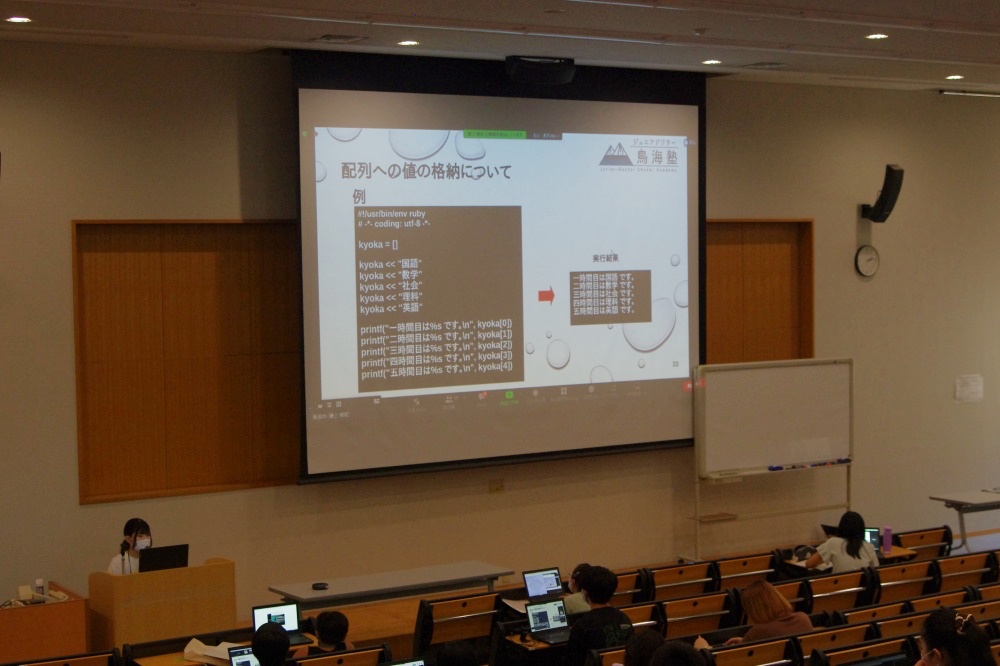

6月25日の講義からはプログラミング言語『Ruby』の基礎習得を目標とした「第1フェーズ」に入りました。初めてプログラミングをする塾生がほとんどだとは思いますが、講義を集中して聞き、理解しようと努めていました。

第1フェーズでは、プログラミング言語『Ruby』の基礎講義、本校卒業生による講義、中間発表を行いました。

基礎講義では、文字を出力する「puts」や「print」というメソッドや、変数や値の概念を理解することから始まりました。講義を重ねるにつれ、これらのような単純なものだけではなく、ある一定の条件を満たすまで処理を続けるという「while」や「for」などの制御構造も理解し、プログラムに活用してきました。また、毎講義にある練習問題を通して理解を深めていきました。

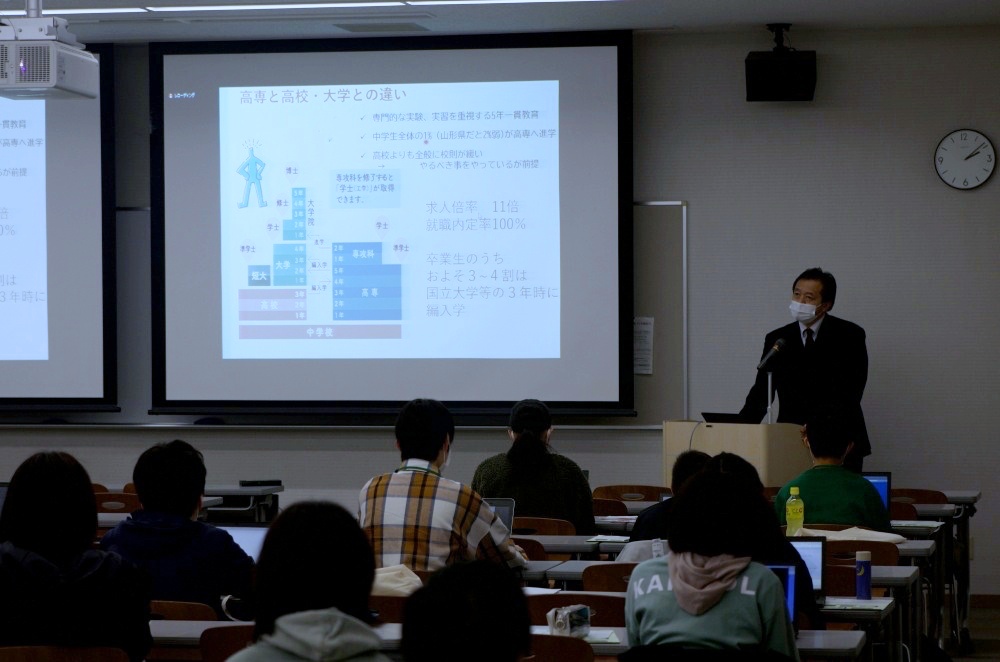

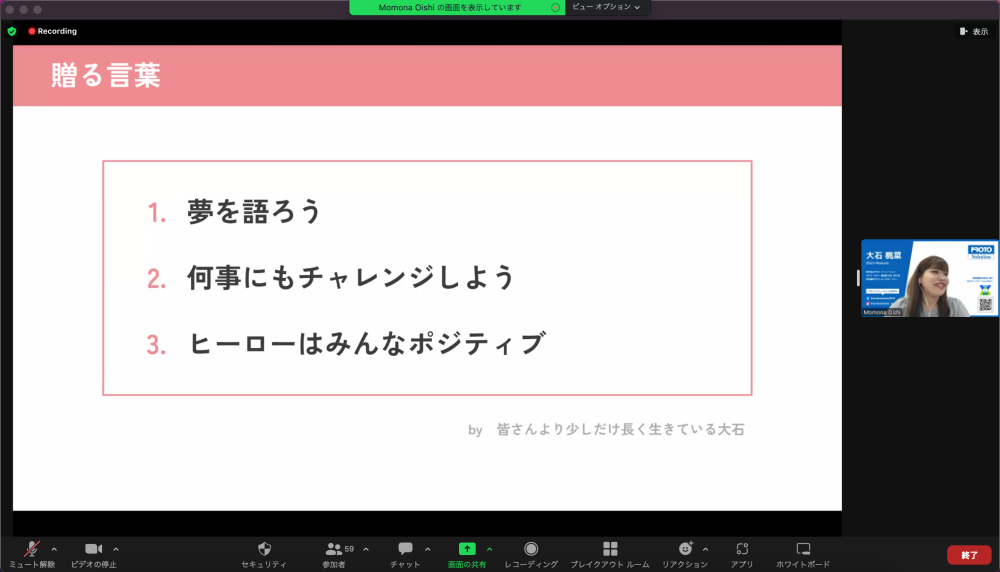

基礎を学ぶとともに、本校卒業生からの講義を受けました。大石桃菜さんの講義では、勤務先の企業ではSDGsへの貢献を目指していること、福祉とITを掛け合わせるように様々な業種と掛け合わせることができること、プロジェクトを進める上でプログラミングスキル・ユーザの声を聞くこと・楽しむことが大切だと学びました。また、自分や他人が考えたアイデアを「実現する行動力」が重要だということを学びました。

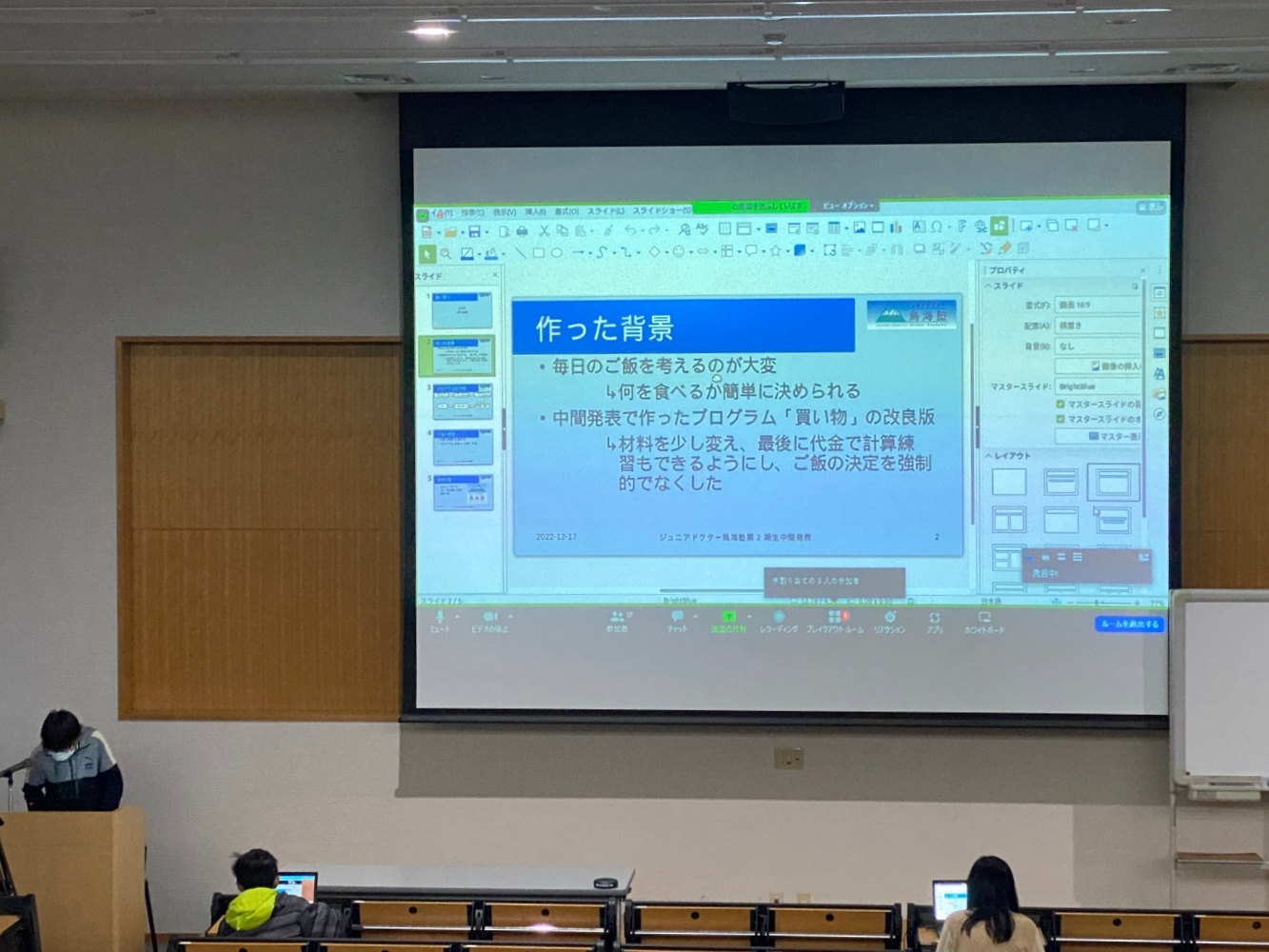

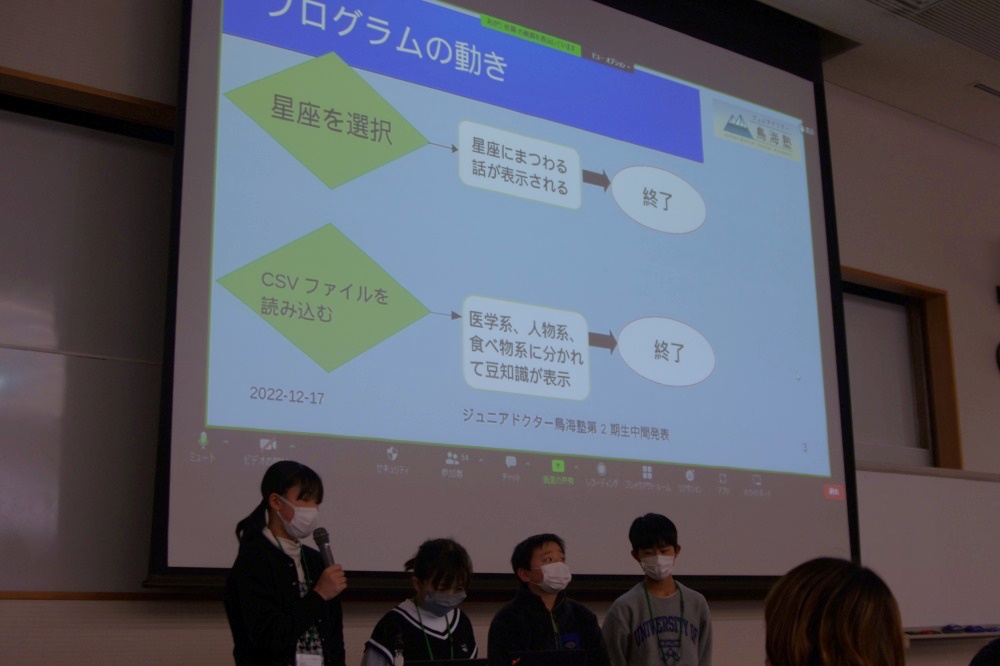

中間発表は『普段の生活にある困りごとを解決するプログラム』というテーマで、それぞれの班ごとに発表を行いました。予定を管理するプログラム、家事を教えるプログラム、観光地を教えるプログラムなどRubyの基礎で学んだことを活かし、それぞれ独自性のあるプログラムを作成していました。緊張していたとは思いますが、堂々と発表していました。

毎講義のグループワークや中間発表の活動を通して、塾生同士の仲が深まっていきました。Rubyの基礎も塾生同士での話し合いや、メンターからのサポートを受けて徐々に習得し、独自のプログラムを作成するまで成長しました。